"Документальная трилогия"

Борис Малиновский

Памятники нашей молодости

Друзья, которых я не увижу

Глазами ветерана

© Б.Н.Малиновский, 2011

English

Українська |

|

"Документальная трилогия"

|

"Название претенциозное, но его смысл простой - это действительно была моя первая ЭВМ, которую я освоил досконально и работал, активно используя ее и последующие ЭВМ этой серии, над рядом проектов, которые выполнял Институт кибернетики АН УССР в 1962-1979 гг.

История вопроса такова. Когда я был студентом 4-5 курса механико-математического факультета Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко, я познакомился с главным конструктором УМШН к.т.н. Борисом Николаевичем Малиновским. Он тогда был первым заместителем директора ВЦ АН УССР по научной работе.

Его увлеченность этой ЭВМ (она тогда была на стадии завершения) и широкие перспективы ее использования "зажигали" молодежь к тематике, связанной с широким использованием УМШН в различных отраслях народного хозяйства.

Меня тоже увлекла эта тематика и после 5 курса члены распределительной комиссии были немало удивлены, когда я заявил, что хочу идти работать в отдел Малиновского, "варить соду" с помощью ЭВМ. Пошли мне навстречу и таким образом я в 1963 году стал сотрудником отдела Б.Н.Малиновского.

До этого я год был связан с отделом Бориса Николаевича. Этот год был достаточно "горячим", т.к. началось внедрение УМШН во многих отраслях народного хозяйства: это и управление процессами содоварения (Славянск), выплавки стали (Днепродзержинск), газовыми резаками (Николаев), а о закрытых применениях я тогда не знал. В этот период я был подключен к группе Г.Я.Машбиц и занимался программой интерполятора, с помощью которой газовый резак вырезал из листов стали детали корпуса судна. Поскольку я не был в штате отдела, то сдача этой работы осуществлялась в Николаеве без меня. Это был мой первый опыт работы на УМШН. Огрехи моей работы были "подправлены" Г.Я. Машбиц непосредственно в Николаеве. В это же время я выполнял дипломную работу под руководством сотрудника отдела И.А.Яновича.

Пребывание в отделе Бориса Николаевича было недолгим - всего два месяца, поскольку я в 1963 году поступил в очную аспирантуру Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко. Моим научным руководителем был профессор Иванов В.В. - заведующий отделом института, который по совместительству работал в университете на кафедре вычислительной математики, которую я закончил. Но связь с УМШН (Днепр), Днепр-2 у меня остались на многие годы.

Одна из серьезных работ, к которой я был подключен - это научно-исследовательская работа "Система автоматического контроля технологического режима и расчета технико-экономических показателей установки АВТ-2 Рязанского НПЗ с применением управляющей машины "Днепр"" (1963-1966 гг.) Мне было поручено разработать алгоритмы и программы нахождения оценок динамических характеристик объектов управления в режиме нормальной работы объекта и специальных возмущений. Возмущения работы объекта нужно было выбрать такими, чтобы незначительно нарушался режим работы объекта (не "шел" брак) и вместе с тем можно было отследить динамику реагирования объекта на это возмущение. Построения соответствующих алгоритмов и их обоснование базировалось на использовании оригинальных результатов в теории аппроксимации, численного интегрирования, теории быстрых ортогональных преобразований. Алгоритмы были доведены до программ в числовом коде (говоря теперешним языком - на ассемблере) и на языке АЛГОЛ-60.

Особенно запомнилось мне использование режима специальных возмущений, поскольку использование этого режима предполагало взаимодействие с технологами и выработки программы и технологии экспериментов. Впоследствии от технологов был получен отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук "Приложение теории аппроксимации к решению некоторых задач автоматического регулирования" (1968 г.).

С позиции сегодняшнего дня приходится удивляться тому, насколько придирчиво мы при выполнении этой темы относились к точности входной информации. Мы понимали, что качество входной информации существенно влияет на точность математической модели и на результаты решения разных задач, которые эту модель используют.

В 1966 году в издательстве "Техника" был издан "Збiрник стандартних програм на КМШП1", который содержал 25 программ в кодах КМШП и на языке АЛГОЛ-60. Программы были предназначены для решения двух классов задач - изучение объектов управления и оптимального управления. Сборник был издан под редакцией В.В.Иванова, его рецензентом была Е.Л.Ющенко. Я отвечал за его издание. Мне не известны другие сборники программ для КМШП. Ценность сборника была в том, что все его программы прошли испытания на Рязанском НПЗ.

Алгоритмические наработки, которые были получены при выполнении научно-исследовательской работы, были положены в основу спецкурса "Методы алгоритмизации непрерывных производственных процессов", который и поныне читается в Киевском университете им. Т.Г.Шевченко и КПИ2. В 1975 году в издательстве "Наука" (Москва) была издана монография под таким же названием. Таким образом, можно сказать, что опыт выполнения этой работы используется и сейчас при обучении студентов и оставил свой след в виде сборника программ, монографии и нескольких защищенных диссертаций (В.К.Задирака, А.И.Березовский, В.С.Остапчук, В.Ю.Кудринский и др.).

Следует отметить, что в связи с большим объемом работ, который нужно было выполнить в отведенные сроки, пришлось выезжать в Рязань на 1-1,5 месяца. Чтобы "поддержать" наше пребывание в Рязани, руководство НПЗ временно зачисляло нас на работу. То есть в качественном выполнении работы были заинтересованы и Заказчик и Исполнитель. Результаты работы мы сдавали Государственной комиссии, в которую входил и главный конструктор УМШН - Б.Н.Малиновский.

Во время выполнения этой темы в Институте шла работа не только по разработке алгоритмов и соответствующих им программ, но и по тестированию их качества. Вспоминается работа по тестированию качества алгоритма аппроксимации передаточной функции. К работе помимо автора были привлечены В.Ф. Евдокимов (в то время аспирант Г.Е.Пухова) и Ж.А.Каленчук-Парханова. Речь шла о сравнительном анализе двух алгоритмов решения этой задачи. Первый был основан на использовании интерполяционного полинома, а второй - многочлена наилучшей аппроксимации, построенного на основании второго алгоритма Е.Я.Ремеза. В качестве тестового примера было взято полуинерционное звено. В результате тестирования были выявлены области дифференцированного поведения этих двух алгоритмов. Кроме того с В.Ф.Евдокимовым мы проводили работу по моделированию систем автоматического регулирования на гибридном комплексе, цифровую часть которого составляла УМШН. При выполнении этих работ В.Ф.Евдокимов поражался быстроте создания соответствующего программного обеспечения. Были случаи, когда в один день создавалось программное обеспечение и решалась задача по моделированию на гибридном комплексе. Все за один день. Даже сейчас поражаешься этому факту.

В 1966 году со второго года аспирантуры я был призван в армию, поскольку (в связи с перестройкой военной кафедры с артиллерии на ракеты) мы (выпускники университета 1963 г.) были рядовыми необученными. Службу проходил в КВИРТУ в роте обслуживания. Солдаты, которые имели высшее образование, были прикреплены к научно-исследовательским лабораториям. Меня прикрепили к НИЛ-2 (руководитель - подполковник В.А.Тарасов). Меня привлекали к решению траекторных задач для гражданской авиации. И мне повезло, поскольку в НИЛ-2 было две (с целью резервирования) УМШН. Поскольку я в то время досконально владел программированием на них, я быстро решал возложенные на меня задачи - разработка алгоритма, программы и тестовые просчеты. Руководство НИЛ-2, зная, что я аспирант института, давало мне возможность посещать научные семинары (раз в неделю) и давали возможность работать над диссертационной работой. Так что служба в КВИРТУ вновь свела меня с УМШН.

Следующая моя "встреча" с УМШН произошла в ЛИИ (Летно-исследовательский институт) города Жуковского Московской области, где институт выполнял хоздоговорную работу по созданию системы "Испытатель" для экспресс обработки данных летного эксперимента. В мою задачу входила разработка алгоритмов (их обоснование и тестирование) и программ для решения задач спектрального и корреляционного анализа случайных процессов. Это было время, когда в ЛИИ проходил испытание первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер ТУ-144 (шло соперничество с французским Конкордом). Система "Испытатель" делалась на базе УМШН. И здесь мне вновь пригодился мой "багаж". Нужно отметить, что система "Испытатель" проработала в ЛИИ 14 лет, а затем разрабатывались системы ТЭМП, ТЭМП-ЭК для ЭВМ "Днепр-2", в которых я также принимал участие. Но это уже другой разговор.

Таким образом, в вышесказанном я хотел поведать о своем опыте взаимодействия с УМШН на протяжении всего ее существования при выполнении ряда важных научно-исследовательских и договорных работ и сказать, что благодарен судьбе за то, что мне довелось общаться с управляющей электронной вычислительной машиной в начале своей научной деятельности."

Одними из первых публикаций за рубежом о советских управляющих машинах, в том числе УМШН "Днепр" стала статья W.H.Wade Holland. Russian Control Computer. (советские управляющие вычислительные машины), Control engineering, t.5, may 1966, №2, p.119, а также моя статья "Многоцелевые управляющие вычислительные машины для промышленной автоматизации". Чехословакия. 1961, №8.

Позднее в 1965 году я был на Международной конференции по многомерным и дискретным системам, проходившей в Чехословакии и в своем докладе рассказал уже об опыте применения УМШН "Днепр". Годом ранее на Международной конференции "Применения цифровой техники в процессах управления", проходившей в Стокгольме (Швеция), мой доклад "Управляющая машина "Днепр" и ее применение" (Malinovsky B., Design and application of the "Dnepr" digital control computer, был опубликован в Proceedings of the First International Conference held September 21-23, 1964 in Stockholm, Sweden. Plenum Press, New York, Edited by William E.Miller, 1965, p.557-581). Ниже приводится первый доклад, опубликованный в трудах Международной конференции по многомерным дискретным системам. Чехословакия. (1965 г.).

Машина "Днепр" выпускается промышленностью с 1961 г. В докладе освещается опыт ее использования.

Системы автоматизации, построенные на базе машин "Днепр", имеют различное назначение. Большая часть их носит промышленный характер. Сюда относятся системы автоматизации отдельных процессов в химической, металлургической, нефтехимической и др. отраслях промышленности.

Значительную часть остальных систем, использующих машины "Днепр", можно отнести к классу систем обработки данных физического эксперимента. Примером может служить: обработка данных аэродинамических исследований, обработка треков, получаемых в процессе физического эксперимента и др.

Из оставшейся части систем следует выделить цифроаналоговый комплекс для изучения и моделирования производственных процессов и систему подготовки программ, записанных на магнитную ленту, к станкам с программным управлением.

Кроме этих систем, которые, как показывает опыт, наиболее отвечают возможностям "Днепра", имеются ряд других весьма оригинальных применений машины, требующие, однако, некоторых ее доработок. Примером могут служить экспериментальные системы: управления участком железной дороги, программированного обучения, управления блоком котел-турбина и др.

Сказанные выше применения машины "Днепр" находятся в разных стадиях реализации. Некоторые системы уже введены в промышленную или опытную эксплуатацию. Имеющиеся данные позволяют сделать некоторый предварительный анализ выполненной различными организациями работы. Получение таких данных сопряжено с весьма большими материальными затратами, связанными с созданием систем, и поэтому несмотря на ограниченность, они представляют несомненный интерес.

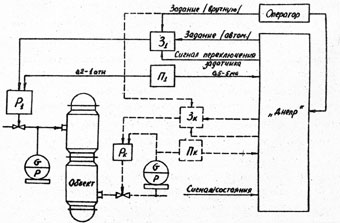

Состав и функции систем, естественно, зависят от их назначения. Общим для всех является то, что машина "Днепр" выполняет роль центрального звена каждой системы. Примерная схема системы автоматизации непрерывного процесса приведена на рис.1. Машина автоматически опрашивает датчики процесса, вычисляет оптимальный режим управления и соответствующие задания регуляторам. Последние либо печатаются (в системе, замкнутой через оператора), либо реализуются автоматически (через блоки выдачи заданий регуляторам).

Р1, Рк - регуляторы

З1, Зк - задатчики

П1, Пк - преобразователи

Структурная схема системы автоматизации циклического процесса, в отличие от вышеприведенной, включает пункты ввода и выдачи информации для нескольких операторов, отвечающих за работу отдельных участков системы. Алгоритмизация циклического и непрерывного процессов имеют много общего. Существенное различие заключается в том, что алгоритмизация циклического процесса требует определения зависимостей, позволяющих не только контролировать процесс, но и определять время завершения цикла. Это можно показать на примере системы автоматизации конверторного цеха. Составление алгоритма функционирования конвертора и алгоритма контроля за плавкой стали потребовало изучения данных более чем 1000 плавок. Было установлено, что производительность конверторного цеха и качество выпускаемой продукции, в первую очередь, зависят от правильного расчета загружаемой в конвертора шихты и точной остановки плавок на заданном содержании углерода в металле. Ввиду того, что анализ химического состава в ванне конвертора и измерение температуры металла по ходу плавки пока технически неосуществимы, то момент остановки продувки конвертора определяется по начальным данным плавки (вес и химический состав шихты, начальная температура металла), а также на основании косвенной информации, получаемой в ходе плавки (интенсивность излучения пламени, химсостав отходящих газов). Для уточнения расчетов по текущей плавке и устранения влияния неконтролируемых параметров (тепловые утечки, разгар фурмы и др.) используется дополнительная информация о конечных параметрах нескольких предыдущих плавок, путем включения элементов самонастройки в алгоритм контроля за ходом плавки.

Система автоматизации конверторного цеха окупается за 2-3 года.

Опыт создания систем автоматизации промышленного назначения показывает на необходимость ряда мероприятий, ускоряющих и упрощающих внедрение.

а. Весьма целесообразна заблаговременная алгоритмизация технологических процессов (составление математической модели и алгоритма управления процессом), поскольку для решения этой задачи, применительно к достаточно сложной производственной установке необходимо несколько тысяч или даже десятков тысяч человеко-часов работы специалистов. Опыт показывает, что эти затраты времени можно, вместе с тем, сократить во много раз, используя для обработки получаемых данных универсальную машину. Весьма целесообразно разработать и использовать стандартный и достаточно универсальный комплекс программ для изучения и управления непрерывного, и циклического процессов. Подготовка такого комплекса позволяет определить удобный внешний язык управляющих машин, что существенно ускоряет и процесс программирования.

б. Наличие на ряде производств датчиков с нестандартными выходными сигналами, а в ряде случаев - отсутствие важных датчиков (например, датчиков состава вещества и др.) затрудняет создание систем не в меньшей, если не в большей степени, чем отсутствие алгоритмов управления. Такое положение наблюдается, в первую очередь на предприятиях, построенных до введения в практику агрегатной унифицированной системы приборов измерения и регулирования. В этих случаях следует предусмотреть своевременную разработку и использование дополнительных блоков сопряжения машины с датчиками.

в. Необходимо тщательно выбирать объект, где внедряется машина.

В настоящее время уже можно привести цифры, характеризующие стоимость работ по созданию систем промышленного назначения.

Она складывается из стоимости машины (80÷150 тыс. руб.), стоимости подготовительных работ (установка новых датчиков, алгоритмизация) и стоимости опытной эксплуатации системы (50÷200 тыс. руб.). Как видно из приведенных цифр, они достаточно велики. Это объясняется, в первую очередь, экспериментальным характером систем и тем, что они создавались впервые. Правильный выбор объекта автоматизации позволяет быстро окупить расходы на систему.

Факторы, затрудняющие внедрение, далеко не исчерпываются перечисленными выше. Все они, однако, являются временными, свойственными первому этапу работ в области цифровой автоматизации процессов.

Опыт эксплуатации показывает и несомненную перспективность систем цифровой автоматизации. Это подтверждается, во-первых, получаемым экономическим эффектом, дополнительные данные о котором по ряду систем будут приведены непосредственно на конференции, с учетом сведений за полугодие со времени написания доклада. Во-вторых, можно полагать, что стоимость систем на следующем этапе их внедрения будет значительно снижена за счет уменьшения стоимости как подготовительных работ, так и оборудования. Этому будет содействовать разработка стандартного комплекса программ изучения и управления процессами, переход на системы прямого цифрового регулирования, появление новых более надежных и дешевых управляющих машин и постоянно накапливающийся опыт цифровой автоматизации производств.

Что касается опыта эксплуатации машины "Днепр", то следует сказать, что он доказал правильность основных решений, принятых при ее конструировании, и, в первую очередь, принципа широкого назначения. Агрегатно-блочное построение машины позволило успешно преодолеть те узкие места, которые так характерны для первых этапов внедрения (слабое знание процессов, неопределенность функций управления и др.). Программное управление дало возможность приспосабливать ее для управления различными объектами без каких-либо существенных конструктивных изменений, путем простой смены программ, записываемых в устройстве памяти.

Опыт создания и использования машины "Днепр" подтверждает, что вычислительную часть управляющей машины общего назначения целесообразно конструировать с учетом принципов построения универсальных машин и требований, специфичных для систем управления: высокая надежность работы, простота программирования, наличие системы прерывания программ, средств быстрого обнаружения неисправностей и т.п.

Устройство связи машины с объектом удобно строить на стандартных элементах, принятых для вычислительной части машины. Оно должно включать также ряд нестандартных узлов: коммутаторы, преобразователи сигналов, электронные часы, пульт оператора, блоки схемного контроля и др. и рассчитываться на сопряжение со средствами промышленной автоматики, устанавливаемыми на объектах.

Исследование вопросов надежности было проведено на двух опытных образцах машин "Днепр"3.

Статистические данные о среднем времени безотказной работы отдельных устройств машины приведены в таблице.

| Наименование устройств | Т в часах 1-ая машина | Т в часах 2-ая машина |

|---|---|---|

| Арифметическое устройство | 1820 | 2140 |

| Устройство управления | 1820 | 2140 |

| Устройство, связи с объектом (без блока коммутации и преобразования) | 1820 | - |

| Блоки коммутаций и преобразования | 610 | - |

| Оперативное запоминающее устройство | 610 | 535 |

| Устройство ввода-вывода | 395 | 585 |

| Устройство питания | 3200 | - |

| Пульт управления | 4200 | 1070 |

Неисправности распределяются следующим образом.

1. Выход из строя радиотехнических деталей - 8%

2. Неисправности в пайках, контактах, монтаже - 70,4%

3. Механические неисправности - 21,6%

Отказ полупроводниковых триодов происходили по следующим причинам:

Пробой триода - 50%

Изменение коэффициента усиления триода - 9,1%

Механические повреждения триода - 40,3%

Недостатком в конструкции машины "Днепр" следует считать большое количество контактных соединений, что требует еженедельной тщательной профилактики машины в течение нескольких часов, а также недостаточный схемный контроль работы основных устройств. Машины, приходящие сейчас на смену "Днепру", конструируются с учетом полученного опыта, с максимальной реализацией принципа широкого назначения, что позволяет использовать их не только в системах управления технологическими процессами, но и создавать на их базе системы управления предприятиями в целом (в том числе многомашинные системы для комплексного управления предприятиями). В то же самое время анализ опыта использования машины "Днепр" позволяет, по нашему мнению, сделать новый шаг в развитии управляющих машин, заключающийся в специализации управляющих машин применительно к определенным классам производств. По нашему мнению, вычислительная машина, сконструированная специально для управления непрерывными технологическими процессами будет проще и надежнее обычной модификации цифровой управляющей машины общепромышленного назначения.

Новые возможности в использовании машин "Днепр" открываются при применении ее в системах обработки данных физического эксперимента.

Обычно для этих целей использовались дорогостоящие универсальные вычислительные машины. Стоимость систем с такими машинами увеличивалась из-за необходимости разработки и создания дополнительного оборудования для связи машин с приборами регистрации управления экспериментом.

Анализ вычислений, выполняемых при обработке ряда различных физических экспериментов, показывает, что параметры машины, "Днепр" оказываются подходящими. В то же время эта машина имеет ряд устройств, облегчающих решение вопросов связи ее с измерительными приборами и схемами управления.

Структура системы обработки данных на базе машины "Днепр" зависит от характера эксперимента.

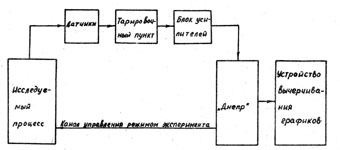

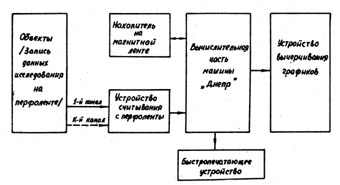

При локальном эксперименте целесообразно непосредственное подключение машины к датчикам исследуемого объекта. Схема такой системы показана на рис.2.

В силу специфики датчиков машина подключается к ним через дополнительные усилительно-преобразовательные устройства. К машине добавляется устройство графического воспроизведения результатов эксперимента и быстродействующее цифробуквопечатающее устройство.

В случае экспериментов, проводимых на удаленных друг от друга установках, систему целесообразно разделить на две части: съема и обработки информации (см. рис.3). В качестве буферного устройства связи между ними используется накопитель на перфоленте. Данные отдельных объектов исследования, записываются вначале на перфоленту, затем информация вводится в вычислительную часть машины "Днепр" для соответствующей обработки. Автоматизация исследований ускоряет и удешевляет выполнение научных работ.

Опыт создания и эксплуатации системы подготовки программ для станков с программным управлением доказывает целесообразность централизованной подготовки программ для многих станков с помощью одного вычислительного комплекса, включающего машину "Днепр" и несколько интерполяторов с блоками записи и вычерчивания программы. Весьма важным моментом, обеспечивающим успех работы системы, является разработка и использование специального языка для ввода данных в вычислительный комплекс, что позволяет существенно сократить объем вводимой информации и облегчить подготовительную работу, выполняемую человеком.

Схему организации работ по подготовке данных можно пояснить на примере автоматизации газорезательных работ в судокорпусном цеху. Технологический процесс изготовления корабля требует вырезки деталей корпуса судна из стандартных листов стали. Газорезательные станки имеют либо программное управление (программа записывается на магнитную ленту) либо следящую систему управления, работающую от копир-чертежа.

Основные этапы подготовки программ и копир-чертежей требуют большой вычислительной работы. До применения вычислительных машин осуществлялись громоздкие и весьма трудоемкие графические и графоаналитические построения: развертка проекции деталей корпуса судна на плоскость; составление карт раскроя; подготовка копир-чертежей в соответствии с картами раскроя.

Составление одной карты раскроя с помощью машины, включая процесс записи программы на магнитную ленту, занимает 30-40 минут. Ручными методами карта и копир-чертеж готовятся за 7-10 часов. Разработка программ и языка для записи информации на плазе потребовала около 40000 человеко-часов.

Общий экономический эффект для одного судостроительного завода при переходе на использование программ, подготовленных с помощью машины "Днепр", составляет более 100 тыс. рублей в год.

Машину "Днепр" удобно использовать для проведения сложных, но одноразовых экспериментов, связанных с первоначальной отработкой систем управления.

Такие случаи имеют место как в промышленности, так и в научно-исследовательских организациях. Иногда для этой цели можно использовать цифровые вычислительные машины вычислительных центров. Однако, это связано с рядом трудностей. Значительно удобнее применять транспортабельную машину "Днепр".

Объектом исследований может служить промышленная установка, сложное изделие подлежащее контролю, специальная система и т.п. Программа исследований в ряде случаев получается весьма громоздкой. Так, при проверке сложного изделия, выполненной с помощью машины "Днепр", количество команд достигло 30 тысяч. В таких случаях к машине целесообразно добавлять накопитель на магнитной ленте.

Арендная плата за использование машины "Днепр" невелика. Экономический результат исследований, как показывает наш опыт, превышает ее во много раз.

Целый ряд экспериментов можно провести без выезда на объекты. В этом случае можно использовать помимо машины "Днепр" ту или иную аналоговую машину, например ЭМУ-10.

Последняя используется в качестве модели исследуемого объекта.

Краткость доклада не позволяет, изложить весь накопившийся опыт использования машины "Днепр". По нашему мнению изложенный материал будет полезен и послужит хорошей базой для дальнейшего развития работ в области цифровой автоматизации процессов.

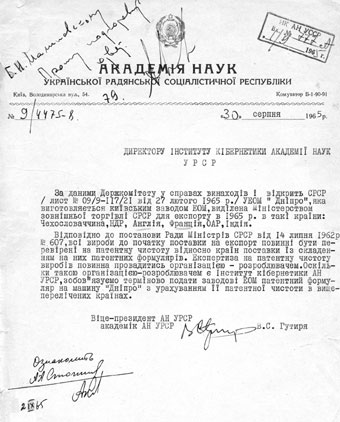

P.S. У меня сохранилось письмо о намечаемом экспорте в 1965 г. УМШН "Днепр" ряду зарубежных стран: Чехословакии, Немецкой демократической республике, Англии, Франции, Объединенной арабской республике, Индии.

Помню, один из "Днепров" много лет весьма успешно использовался в ГДР на одном из предприятий химической промышленности, приславшему письмо Киевскому заводу ВУМ с просьбой поставить запасные элементы и блоки. Жалею, что не связался с этим предприятием и не узнал дальнейшую судьбу машины.

|

Помимо технологических процессов УМШН "Днепр" сразу же нашла применения в системах автоматизации уникальных физических научных экспериментов, при испытании сложных промышленных изделий, а также в системах военного назначения. Из выпущенных за 10 лет 500 УМШН "Днепр" для этой цели были использованы две трети (около 350) машин.

Перед Советом по автоматизации научных исследований при Президиуме АН УССР, созданным Постановлением Президиума АН УССР №398 от 17 декабря 1970 г. была поставлена задача всемерного содействия организациям Академии в работе по созданию систем автоматизации эксперимента в лабораториях и координации этих работ. Речь шла об автоматизации массового лабораторного эксперимента, о чем в то время даже не думали4. Инициатором работ стал Институт проблем онкологии АН УССР, точнее, его директор академик Р.Е.Кавецкий. Он пригласил В.М.Глушкова, как вице-президента АН УССР, посетить институт и попросил помощи в обработке экспериментальных данных, получаемых в академических лабораториях пока вручную. Виктор Михайлович в свою очередь обратился ко мне, как председателю Совета.

При первом же ознакомлении с лабораториями Института стало ясно, что здесь для вычислительной техники, есть широкая область применений. И не только здесь, надо подумать и о других институтах Академии. По моему предложению Совет наметил, в качестве базовых организаций, где следовало бы развернуть работу по автоматизации лабораторного эксперимента, три института: Проблем онкологии, Проблем прочности и Геохимии и физики минералов.

Совместными усилиями Отделения кибернетической техники Института кибернетики АН УССР, сотрудников базовых институтов и Совета было проведено обстоятельное обследование лабораторий на предмет выявления экспериментальных исследований, подлежащих автоматизации, разработаны детальные технические проекты автоматизированных систем на базе в основном УМШН "Днепр". За два года поставленная Президиумом АН УССР перед Советом задача была выполнена. Этому не мало способствовал сам Президиум, обеспечивший финансирование работ в базовых институтах и контроль намеченных планов. Мой интерес к этим работам объяснялся тем, что появлялись большие возможности для использования УМШН "Днепр", а в дальнейшем в разработке нового компьютера, ориентированного на автоматизацию лабораторных экспериментов.

Фонд автоматизации научных исследований в 1977 г. составлял 300 тысяч рублей, в 1972-1976 годах - около 600 тысяч рублей в год. Всего за время существования Совета было израсходовано 3,3 млн.рублей.

В течение почти 17 лет, когда я был председателем Совета, работы в области автоматизации научных исследований в Академии существенно расширились, охватили большинство Институтов, использующих лабораторные эксперименты. Совет имел в своем составе три секции: техническую, математическую и медико-биологическую. В Совет входили 41 человек из них: членов-корреспондентов - 4, докторов наук - 12, кандидатов наук - 17. В Совете были представлены 20 организаций. Совет провел несколько выездных заседаний (во Львове, Харькове и др.), что способствовало развитию работ в регионах. В составе Совета активно работали А.В.Махиборода (ученый секретарь), члены: В.М.Египко, В.Г.Николаев, В.Н.Старков, Н.В.Подола, Н.И.Алишов и многие др. Президиум АН УССР ежегодно заслушивал отчеты Совета о проделанной работе и планы на каждый следующий год, жестко контролировал расходование выделенных средств.

В итоге в институтах Академии за время работы Совета усилиями в первую очередь самих институтов, Института кибернетики - головного по автоматизации научных исследований, Совета по АНИ5 при Президиуме АН УССР были созданы более ста систем автоматизации научных исследований с использованием средств цифровой вычислительной техники, в том числе ряд систем автоматизации уникальных экспериментов, системы автоматизации лабораторного эксперимента, ряд систем автоматизации проектно-конструкторских работ и систем организационного назначения (см.книгу: Приборы для научных исследований и системы автоматизации в АН УССР. Наукова думка. Киев. 1981).

По предложению Совета по автоматизации научных исследований при Президиуме АН УССР 9 декабря 1977 г. в Киеве состоялось выездное заседание Бюро Совета по автоматизации научных исследований при Президиуме АН СССР. В принятом решении была дана высокая оценка деятельности нашего Совета и Президиума АН УССР. И что очень важно - она была дана со стороны, причем самым авторитетным в стране научным Советом.

Однако не всегда работа Совета в эти годы шла успешно и гладко. Еще в начале своей деятельности Совет по автоматизации научных исследований при Президиуме АН УССР с привлечением сотрудников Академии обследовали 25 институтов, в которых ознакомились с 374 научными экспериментами, подлежащими автоматизации. Проведенные исследования показали, что наряду с уникальными экспериментами, для автоматизации которых использовались УМШН "Днепр", в Академии наук проводится массовый легко поддающийся автоматизации, лабораторный эксперимент. Это позволило сделать очень важные выводы. Во-первых, оказалось, что для автоматизации лабораторного эксперимента нужны вычислительные средства ограниченного быстродействия (40-50 тыс. опер./сек), с небольшим объемом памяти (2-4-6 тыс.слов); во вторых необходимо иметь гибкие удобные средства для стыковки вычислительных средств с измерительным оборудованием, используемым в эксперименте. Иначе говоря, требовался новый, ориентированный на массовый лабораторный эксперимент, компьютер.

Все вышесказанное, кстати, совпадало в то время с тенденцией развития управляющей техники и у нас и за рубежом, поскольку появилась необходимость перейти к прямому управлению при котором компьютер заменяет обычные регуляторы.

В качестве основного требования в обоих случаях выдвигалась малая стоимость компьютеров - 25-30 тыс.руб. (по ценам начала 70-х годов XX века). Поскольку машины с такими параметрами не выпускались промышленностью и, к тому же за десятилетие УМШН "Днепр" явно устарела, было решено обратиться в МИНПРИБОР создать такие средства. В связи с этим мной еще в 1969 г. были составлены и переданы соответствующие предложения на Киевский завод ВУМ6. О них говорится в прилагаемой ниже Пояснительной записке, составленной заводом о перспективах развития ВУМ.

Сведения о состоянии управляющей вычислительной техники в СССР и предложения по специализации завода ВУМ и перспективам его развития. 1969 г.

В настоящее время в СССР имеется около 70 наименований машин и устройств, предназначенных для автоматизации производственных процессов. Большинство из этих устройств являются узкоспециализированными и не нашли широкого применения. До настоящего времени в СССР разработано около 15 машин, которые называются универсальными управляющими машинами. Однако, большинство из них выполнены в одном или нескольких экземплярах. Серийное производство было налажено только нескольких машин.

Сравнительно широкое распространение получили машины МППИ, УМ-1, УМ1 НХ и "Днепр".

Эти машины относятся к классу малых машин, и их широкое применение определяется, в основном, простотой эксплуатации и достаточной для целей управления вычислительной мощностью этих машин.

Наиболее популярной управляющей машиной является машина "Днепр". В настоящее время для нее создано достаточно хорошее матобеспечение. Она хорошо зарекомендовала себя в организациях, имеющих квалифицированный обслуживающий персонал.

Однако машина "Днепр", являющаяся лучшей из имеющихся управляющих машин, разработана в 1960 г. и уже не может удовлетворять требованиям сегодняшнего времени.

...Сейчас завод обладает достаточным количеством квалифицированных кадров и мощной производственной базой. Ему по плечу решение задачи обеспечения народного хозяйства управляющими машинами, отвечающими современным требованиям.

В связи с вышеизложенным бюро технического анализа и перспективы Отдела новой техники (ОНТ) считает целесообразным:

1. Специализировать завод в области производства средств вычислительной управляющей техники.

2. Ориентировать СКБ на работы в следующих направлениях:

а) разработка совместной с Институтом кибернетики АН УССР базовой вычислительной управляющей машины (ВУМ-1) на интегральных схемах;

б) разработка периферийных устройств управляющих машин на интегральных и гибридных схемах (устройства связи с объектом, устройства связи с оператором-технологом);

в) исследование и разработка каналов связи УВМ с объектом;

г) технический контроль за разработкой и сопровождение в производстве машины "Параметр";

д) доработка и сопровождение в производстве моделей АСВТ;

е) автоматизация проектирования.

3. Создать при ОНТ лабораторию перспективных технологических процессов, основной задачей которой должна являться разработка технологии изготовления машин на интегральных схемах и устройств автоматизации и механизации изготовления этих машин.

4. Все изделия, предназначенные для серийного производства на заводе, разрабатывать с учетом элементно-конструкторской и технологической базы ЕС ЭВМ, а также в соответствии с нормативно-технической документацией ЕС ЭВМ. С этой целью организовать регулярное поступление на завод информации по ЕС ЭВМ.

5. При разработке новых изделий применять системотехнический подход к решению проблем. Необходимо тесное сотрудничество электронщиков, конструкторов и технологов на всех этапах разработок.

6. Начать ознакомление руководящего и инженерно-технического состава с принципами построения машин третьего поколения.

7. Ориентировочный выпуск основной продукции завода (на 5 лет):

1970 г. - Днепр, Днепр-2, МИР-1, МИР-2, М3000 АСВТ

1971 г. - Днепр, МИР-1, МИР-2, М3000 АСВТ

1972 г. - ВУМ-1, Параметр, МИР-2, УСО (огранич. номенкл.)

1973 г. - ВУМ-1, Параметр, МИР-3, УСО (разшир. номенкл.

1974 г. - ВУМ-1, Параметр, МИР-3, УСО (полная номенкл.), новая УМ (например, ВУМ-2).

Считаем необходимым в ближайшее время провести предварительное обсуждение предложения Института кибернетики по разработке базовой управляющей машины ВУМ 1.

После этого целесообразно обсудить данные предложения на техсовете завода.