Иллюстрации

English

Українська |

В 1962 году правительство бывшего Советского Союза приняло постановление о развитии микроэлектронной промышленности и создании в Зеленограде под Москвой Научного центра микроэлектроники с филиалами в Киеве, Минске и ряде других городов. Уже через несколько лет небольшой городок под Москвой превратился в столицу микроэлектроники - советскую "кремниевую долину", наподобие такой же созданной в США. Зеленоград был отстроен практически заново. Большую роль в этом сыграл председатель Государственного комитета СССР по электронной технике (впоследствии министр электронной промышленности), весьма незаурядный человек Александр Иванович Шокин.

Не была оставлена без внимания и Украина. По инициативе и при помощи Шокина в Киеве в начале 1962 г. открылась выставка средств микроэлектроники, выпускаемых предприятиями Комитета. На нее были приглашены руководители киевских приборостроительных предприятий. В ярком и аргументированном выступлении при открытии выставки Шокин убедительно показал преимущества микроэлектроники и необходимость ее развития в Украине.

Первым на призыв председателя Госкомитета откликнулся Иван Васильевич Кудрявцев, директор Киевского НИИ радиоэлектроники, давно мечтавший перевести громоздкие корабельные радиоэлектронные системы на новую техническую базу. Сразу после выставки он поручил группе молодых инженеров во главе со Станиславом Алексеевичем Моралевым, ознакомиться с состоянием дел в СССР и за рубежом и подготовить предложения о развитии микроэлектроники в институте.

Полгода спустя, когда появилось правительственное постановление о развитии микроэлектронной промышленности было создано Киевское конструкторское бюро по микроэлектронике КБ-3 Государственного комитета СМ СССР по электронной технике. Его руководителем назначили С.А.Моралева. С согласия И.В.Кудрявцева в новую организацию перешли ряд сотрудников КНИИРЭ - В.Д.Борисенко, В.И.Кибальчич, Г.П.Апреленко и др. Намеченная на первых порах специализация КБ - микроминиатюризация радиолокационной аппаратуры, отвечала интересам И.В.Кудрявцева, и поэтому вначале новая организация размещалась в КНИИРЭ.

Коллектив КБ-3 к концу 1963 г приступил к работе в новом помещении. Его "основатели" - Моралев, Борисенко, Корнев, Белевский и др. решили заняться разработкой гибридных интегральных схем (ИС) с использованием тонких пленок тантала.

Этот материал, обладал высокой стабильностью своих физических свойств, радиационной стойкостью, уникальными технологическими свойствами, позволявшими получить в едином технологическом процессе тонкопленочные резисторы, конденсаторы, диэлектрические слои для пассивной части гибридной ИС. Это упрощало технологический цикл и повышало качество схем.

Однако, тантал оказался "крепким орешком" - для получения пленок потребовалось создать принципиально новые типы электронно-лучевых пушек большой мощности, сложное вакуумное оборудование, установки контроля параметров схем. Все это заняло достаточно много времени, и серийный выпуск ИС на тантал начался лишь в 1968г., когда уже два года существовал НИИ "Микроприбор" созданный на базе КБ-3. (НИИ "Микроприбор", Министерства электронной промышленности СССР был организован в 1966 году).

По техническим заданиям, согласованными с генеральными конструкторами самолетной бортовой аппаратуры (Спиров, ВНИИРА, Ленинград), космической бортовой техники (Сергеев, "Хартрон", Харьков) был разработан ряд гибридных тонкопленочных ИС на тантале (система "Пенал"), а для бытовой радиоэлектронной аппаратуры, выпускаемой Министерством радиопромышленности СССР, - система "Кулон".

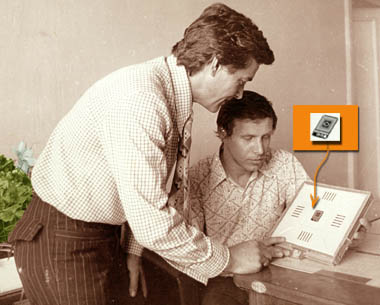

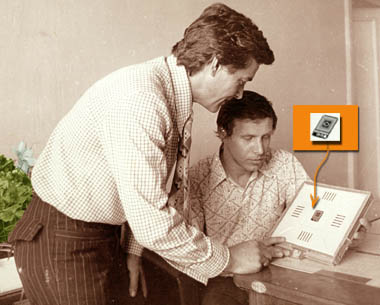

Разработанные гибридные ИС и аппаратура на их основе успешно прошли испытания и показали высокие технико-экономические характеристики. Использование ИС "Пенал" в бортовой навигационной аппаратуре позволило уменьшить ее вес в 2,5 раза, объем в 3 раза, увеличить надежность в несколько раз. Применение ИС "Кулон" в радиоприемнике "Меридиан" Киевского ПО им.С.П.Королева уменьшило его габариты, увеличило срок службы, снизило трудоемкость сборочных операций и себестоимость. "Меридиан" стал первым радиоприемником на интегральных схемах, выпущенным на заводах Украины.

По предложению Олега Константиновича Антонова - главного конструктора Киевского авиазавода была проведена совместная работа по определению оптимальных путей микроминиатюризации бортовой самолетной аппаратуры для управления полетом. Познакомившись в эти годы с Олегом Константиновичем С.А.Моралев сохранил дружбу с выдающимся конструктором и ученым на многие годы и не раз обсуждал с ним перспективы развития микроэлектроники применительно к задачам самолетостроения.

В короткие сроки семейства гибридных ИС "Пенал" и "Кулон" получили широкое внедрение в радиоэлектронной аппаратуре. Их серийное производство было организовано на опытном заводе института и его филиале в г.Светловодске. Технология изготовления гибридных ИС на тантале была передана на предприятия Ленинграда, Харькова, Москвы и др., на нее была продана лицензия в Венгерскую Народную республику.

Большой вклад в организацию серийного производства ИС внес Александр Иванович Корнев, главный инженер опытного завода "Микроприбор", воспитанник Киевского государственного университета, где он работал в лаборатории известного украинского физика Находкина Николая Григорьевича.

Разработанная впервые в бывшем СССР технология производства тонкопленочных резистивных и емкостных микросхем на основе тантала позволила повысить производительность при изготовлении гибридных ИС в 5-10 раз и увеличить процент выхода годных ИС до 90%. О сложности решенной в КБ-3 - НИИ "Микроприбор" задачи, свидетельствует тот факт, что в то время такой технологией располагали только три фирмы в мире, причем только одна из них (BM Laboratories, США) разработала ее самостоятельно.

По инициативе С.А.Моралева, директора НИИ "Микроприбор", и его заместителя по науке Константина Михайловича Кролевца было принято решение о постепенном переходе к разработке твердотельных ИС на МОП транзисторах.

Основной особенностью этих схем является то, что все их компоненты (транзисторы, диоды, резисторы и конденсаторы) выполняются на одной монокристаллической пластинке полупроводника (сокращение МОП отражает структурный состав транзистора - металл, окисел, полупроводник).

Предложения НИИ "Микроприбор" по специализации в области МОП-интегральных схем были рассмотрены на заседании коллегии Зеленоградского Научного центра. Коллегия утвердила предложенный С.А.Моралевым план работ института.

Наступил новый этап в работе "Микроприбора". Физико- технологические вопросы разработки МОП-ИС возглавили Кролевец и Петин, схемотехники - Молчанов и Кобылинский, машинное проектирование топологии - Таборный. Научное руководство работами осуществляли Моралев и Кролевец.

Вначале была разработана серия интегральных схем "Кобра" с уровнем интеграции до 30 элементов на кристалле. В 1968 г. было начато ее серийное производство на опытном заводе НИИ. Она получила широкое применение в изделиях цифровой техники Минприбора.

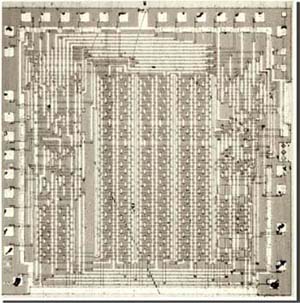

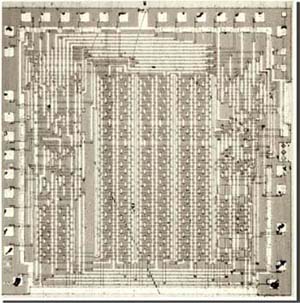

По заданию Министерства электронной промышленности в 1970 г. был создан первый в бывшем СССР и Европе микрокалькулятор на 4-х больших интегральных схемах МОП-БИС со степенью интеграции до 500 транзисторов на кристалле. Большие интегральные схемы (БИС) изготовлялись на опытном заводе НИИ "Микроприбор". Сборка микрокалькуляторов производилась в г.Светловодске, где находился филиал опытного завода.

В декабре 1970 г. приказом министра электронной промышленности было создано научно-производственное объединение "Кристалл" (НПО "Кристалл"). В него вошли: НИИ "Микроприбор", Киевский завод полупроводниковых приборов, опытный завод "Микроприбора". Объединению вменялась обязанность головной организации МЭП по разработке и производству больших интегральных схем на МОП-транзисторах, вначале со степенью интеграции более 1000 транзисторов (для регулярных структур до 20 000 и выше), а на следующем этапе до 100 тыс. и более (размеры элементов уменьшались до 1 микрона).

"Ручные" методы проектирования больших интегральных схем (БИС) и созданная в 1969-1970 гг. примитивная система автоматизированного проектирования для этого не годились. В 1972-1973 гг. в "Микроприборе" была развернута система машинного проектирования на базе БЭСМ-6 и других ЭВМ, позволившая проектировать БИС с высокой степенью интеграции. Время разработки БИС сократилось до 50-70 дней.

Потребовалось разработать сложный комплекс программ, обеспечивающий процесс проектирования БИС. Сотни тысяч компонентов, которые они содержали, надо было соединить между собой в соответствии с функциональным назначением БИС и при этом не сделать ни одной ошибки, иначе огромный труд, потраченный на их изготовление не принесет пользы. Такую работу могла выполнить только машина.

Установка оборудования, подготовка и отладка программ потребовали напряженной трехсменной работы коллектива отдела машинного проектирования топологии (руководитель Таборный) в течении нескольких месяцев.

С 1973 г. основным направлением в Объединении становится разработка и производство больших интегральных схем на МОП-приборах. Первыми были спроектированы несколько типов БИС для различных типов калькуляторов, БИС памяти и др.

Для выпуска новых БИС понадобилось разработать более прогрессивные технологические процессы, обеспечивающие степень интеграции более 100 тыс. транзисторов на кристалле и скорость переключения до десятков мегагерц.

За короткое время были смонтированы современные "чистые" комнаты со сложным технологическим и измерительно-сборочным оборудованием, разработана и внедрена технология изготовления дешевых пластмассовых корпусов БИС и др.

В 1974 г. на заводе полупроводниковых приборов НПО "Кристалл" был полностью освоен технологический процесс изготовления БИС на МОП-приборах, и начато массовое производство БИС - впервые в Украине, бывшем СССР и Европе.

НПО "Кристалл" справился с этой не простой задачей. Организация непрерывного цикла работ от проектирования до производства БИС, осуществленная в объединении, позволила сократить сроки создания новых БИС и средств микропроцессорной техники, повысить их качество, снизить стоимость.

В 1974 г. было выпущено: 200 тыс. БИС, 100 тыс. калькуляторов, 200 тыс. клавишных ЭВМ.

В НПО успешно решались задачи увеличения объемов выпуска изделий, снижения себестоимости, освоения новых изделий и наращивание мощностей.

Однако становление НПО проходило не просто. В 1974 г. Моралев оставил НПО и вернулся в "Квант".

Таким образом, с учетом наличия других предприятий отрасли в разных городах Украины, в республике была создана мощная база микроэлектронной промышленности, крупнейшая в СССР и Европе.

В последующие годы наращивание производственных мощностей продолжалось. В 1991 г. в Украине разрабатывали и производили продукцию микроэлектроники несколько десятков научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий ("Кристалл", "Микропроцессор", "Родон", "Гравитон", "Днепр", "Полярон", "Октябрь", "Орион", "Сатурн", "Гелий", "Карат" и др.). Было изготовлено и реализовано более 300 миллионов интегральных схем на сумму почти полмиллиарда долларов.

Государство регулярно выделяло ресурсы на развитие микроэлектронной промышленности. Принятое в 1988 г. постановление предусматривало строительство в Украине еще 14 предприятий (Борисполь, Ивано-Франковск, Киев, Запорожье, Черновцы, Херсон) с целью производства изделий на уровне высших мировых достижений (класс чистоты 1-10, миллионы элементов на кристалле, до 70-80% выхода годных). На первых двух предприятиях к 1991 г. задания были выполнены на 35-65%.

Рассказать о всех ветеранах невозможно. Отметим лишь нескольких.

Двенадцать лет становления промышленной микроэлектроники в Украине (1962-1974) связаны, в первую очередь, с именем Станислава Алексеевича Моралева. Начав с должности директора скромного КБ-3, он через четыре года превратил его в мощный институт НИИ "Микроприбор". В 1970 г, появилось научно-производственное объединение НПО "Кристалл". НИИ "Микроприбор" стал головной организацией объединения. На плечи С.А.Моралева, генерального директора НПО "Кристалл", легла огромная организаторская работа, связанная с выбором научного направления, подбором коллектива сотрудников, координацией научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ с последующей передачей результатов в крупно - серийное производство.

С.А.Моралев родился в 1929 г. в Молотовске Кировской области. В августе 1944 г. семья переезжает в г.Киев, по месту службы отца. Капитан- лейтенант Моралев Алексей Иванович в то время руководил работами по восстановлению разрушенных мостов на Днепре. После окончания школы в 1947 г. Станислав поступил на радиофакультет Киевского политехнического института. После окончания был направлен на работу в Москву в институт, где директором был сын Берии. Работал инженером по испытанию устройств телеметрии. В 1954 г. институт был расформирован, и Моралева перевели в киевский "Арсенал" на должность инженера-конструктора по разработке фотоэкспонометров. В Киеве познакомился с В.Е.Лашкаревым, исследования которого оказались весьма полезными при разработке полупроводникового фотоэкспонометра. Так судьба свела его с человеком, воплощению главного научного результата которого в реальные средства микроэлектроники он отдал лучшие годы своей жизни.

С 1955 г. по 1962 г. Моралев работал в "Кванте". Именно тут он сумел получить те навыки и опыт, которые помогли ему впоследствии, когда по предложению И.В.Кудрявцева, его выдвинули руководителем КБ-3, положившего начало будущему "Микроприбору" и "Кристаллу".

Иван Васильевич не ошибся в своем выборе. Мягкий, полный высокого человеческого обаяния, тактичный в обращении с людьми и в тоже время весьма организованный и целеустремленный Моралев справлялся с работой не хуже своего строгого учителя. Его высоко ценили в Министерстве электронной промышленности СССР. Министр Шокин неоднократно приезжал в Киев и всегда откликался на просьбы Моралева. В НИИ "Микроприбор" отсутствовала очередь на квартиры, а зарплата у сотрудников была значительно выше, чем в остальных организациях.

В 1970 г. Станислав Алексеевич успешно защитил кандидатскую диссертацию "Моделирование и статистический анализ МОП-ИС с помощью ЭВМ" по специальности "микроэлектроника". В 1974 г. перешел на работу в НПО "Квант"

Ближайшим помощником С.А.Моралева в те годы был Константин Михайлович Кролевец, заместитель директора, научный руководитель работ, выполняемых в "Микроприборе", а затем в "Кристалле". Он родился в 1932 г. Окончил Киевский политехнический институт, инженерно-физический факультет, по специальности техническая электроника. В НИИ "Микроприбор" работал с 1966 по 1986 г. в должности вначале начальника отдела, затем, основное время - заместителя директора НИИ по научной работе. Под его руководством и при личном участии за двадцать лет были выполнены исследования, связанные с разработкой и производством БИС на МОП и биполярных структурах, разработаны принципы построения средств микроэлектроники, предложен и реализован технологический комплекс для выпуска микропроцессорных БИС для аппаратуры народнохозяйственного и специального назначения.

Оба руководителя НИИ "Микроприбор" по чертам характера были весьма похожи друг на друга. Константин Михайлович долго работал в институте и после ухода С.А.Моралева. В последние годы своей деятельности он занимался разработкой так называемых комплиментарных БИС на МОП структурах (КМОП-БИС) - одним из самых перспективных направлений развития микроэлектронной техники. Однако вскоре его не стало. Ему было всего 54 года. Двадцать лет самоотверженной и очень ответственной работы подорвали здоровье этого замечательного ученого.

В 1978 г. НПО "Кристалл", НПО им.С.П.Королева и Институт кибернетики АН Украины договорились о совместной работе по созданию и выпуску на базе серии БИС К1810 микроЭВМ и средств отладки программ для нужд Министерства промышленности средств связи (МПСС). Через два года они уже выпускались в НПО им. С.П.Королева (за эту работу сотрудники Института кибернетики и МПСС получили премию Совета министров СССР 1982 г.).

В связи с этим необходимо сказать добрые слова в адрес Альфреда Витольдовича Кобылинского - руководителя работ по созданию многих БИС, в том числе БИС К1810 - шестнадцатиразрядного микропроцессора, аналога американского Intel X86.

Фанатически преданный работе он отдавал ей все свои силы, не считаясь с состоянием своего здоровья. А оно было серьезно подорвано во время службы в армии: ему выпала доля участвовать в испытаниях первой атомной бомбы, и это не осталось без последствий, он постоянно испытывал мучительнейшие боли в спине и суставах. Он был значительно моложе Моралева и Кролевца, но из-за скованности движений и полусогнутой спины казался старше своих руководителей.

В 1962 г. он окончил Киевский политехнический институт по специальности математические и счетно-решающие приборы и устройства и с 1969 г. начал работать в НИИ "Микроприбор" в должности начальника отдела.

В 70-х годах ХХ в. Кобылинского назначили главным конструктором по направлению МОП БИС в Министерства электронной промышленности. Он внес большой вклад в разработку теоретических вопросов создания микропроцессорных СБИС и микропроцессорных средств вычислительной техники на их основе, в организацию их разработки и серийного производства. Под его научным руководством и при непосредственном участии произошло становление и развитие важного направления научных исследований в отечественной микроэлектронике - разработка БИС микропроцессорных комплектов и микро ЭВМ на МОП-транзисторах. По этой тематике им получено 8 авторских свидетельств. За цикл работ "Разработка и применение микропроцессорной техники" Президиум АН УССР в 1983 году присудил Кобылинскому премию им. С.А.Лебедева.

Под руководством Кобылинского были разработаны и внедрены в серийное производство 30 типов БИС восьмиразрядного МПК серии К-580, высокопроизводительные 16 разрядные микропроцессорные комплекты серии К1810 и семейство однокристальных ЭВМ серии К1810. Они стали первыми в отечественной микроэлектронике.

Более тридцати лет в "Кристалле" работает Владимир Павлович Сидоренко, известный ученый в области твердотельной электроники. Под его руководством и личном участии сформировалось научно-техническое направление энергонезависимых запоминающих устройств на основе МОП- структур.

Более 20 лет В.П.Сидоренко был главным конструктором направления полупроводниковых ЗУ Министерства электронной промышленности СССР. Под его руководством впервые в СССР были разработаны и внедрены в крупносерийное производство 90 типов БИС и СБИС, широко использовавшихся в вычислительной, в том числе специализированной, в средствах радиотехники и микроэлектроники. Им получено 74 авторских свидетельства на изобретения и 6 патентов иностранных государств (США, Германия, Англия и др.).

Значительный вклад в развитие КБ-3, "Микроприбора", а затем "Кристалла" сделал Владимир Петрович Белевский, доктор технических наук (1977 г.), профессор (1981 г.). При его активном участии создавалось вакуумное оборудование и тонкопленочная технология, цеха и целые предприятия по выпуску ИС в Киеве, Зеленограде, Ивано-Франковске, Виннице, Светловодске. Выполненные под его руководством конструкторско-технологические разработки внедрялись на предприятиях Украины, России, Белоруссии, а также по лицензии в Венгрии. Результаты научно-производственной деятельности легли в основу диссертационных работ Белевского и его учеников из Украины и России.

После ухода С.А.Моралева "Кристалл" продолжал успешно развиваться, чему во многом способствовал К.М.Кролевец. Возникали и решались новые проблемы, связанные с созданием и выпуском более современных БИС. Но чем больше уменьшались размеры транзисторов, тем сложнее становились технологические процессы для их изготовления и все больше повышались требования к оборудованию для промышленного выпуска не только БИС, но и сверх больших интегральных схем (СБИС).

Для перехода на новые технологии и оборудование понадобились большие капиталовложения, которых у "Кристалла" не было. Это привело к тому, что в 90-х годах ХХ века разработки и продукция объединения стали отставать от мирового уровня. С распадом СССР и из-за экономического кризиса в Украине "Кристалл" лишился рынков сбыта своей продукции и необходимой финансовой поддержки от государства.

Однако отмеченная многими достижениями более чем тридцатилетняя история развития "Кристалла" не закончилась.

В конце 90-х годов ХХ века микроэлектронные технологии получили второе дыхание.

Одним из важных факторов замедления научно-технического прогресса в ряде отраслей народного хозяйства бывшего СССР, в том числе в электронной промышленности, явилось отсутствие эффективного механизма взаимодействия между академической и отраслевой науками. Фундаментальные исследования не могли быстро превращаться их в практические результаты, поскольку наука не имела достаточной технологической базы. Поэтому отраслевая наука, которая была сориентирована на разработку и производство различных приборов, машин и других технических средств, создавала их без должного учета достижений фундаментальной науки, поскольку они появлялись с большим опозданием.

Особенности отношений Министерства электронной промышленности (МЭП) с академической наукой можно показать на примере Института кибернетики АН Украины. Высокий авторитет Института кибернетики АН Украины и его руководителя В.М.Глушкова помогали успешно сотрудничать со многими министерствами, ведомствами и отдельными организациями всего бывшего Советского Союза. Финансирование многотысячного коллектива института на 50% обеспечивалось путем заключения хоздоговорных работ.

Однако с Министерством электронной промышленности полновесного сотрудничества не получилось. Академические учреждения, даже такие крупные, как Институт кибернетики АН Украины, в глазах министерства - этого гигантского электронного Гулливера, были вероятно, лилипутами, не заслуживающими большого внимания.

С другой стороны, в Институте кибернетики в 60-е и 70-е гг. ХХ века не было отдела, целеустремленно и глубоко занимающегося микроэлектроникой. Исследования в этой области были разбросаны по разным отделам, не координировались между собой и, как правило, проводились по инициативе заведующих отделов, заинтересованных в финансовой поддержке со стороны МЭП. В числе таких отделов были: физико- технологических основ кибернетики (В.П.Деркач), арифметических и запоминающих устройств (Г.А.Михайлов), управляющих машин (Б.Н.Малиновский), цифровых автоматов (В.М.Глушков), цифровых вычислительных машин (З.Л.Рабинович). Ряд исследований выполнялись в СКБ института (А.А.Морозов и др.).

Весьма интересные и весомые результаты были получены в отделе физико-технологических основ кибернетики под руководством д.т.н. Виталия Павловича Деркача. В результате изучения процессов взаимодействия электронного луча с однородными и многослойными мишенями в процессе производства интегральных схем в 1967 г. была создана и внедрена на ряде предприятий МЭП первая отечественная цифровая специализированная машина "Киев-67", использованная для производства полупроводниковых приборов с рекордными для того времени параметрами. В ней впервые были реализованы высокий уровень языка общения и звуковое сопровождение технологических процессов с целью их контроля.

Совместно с НИИ "Пульсар" - головным предприятием МЭП по электронной литографии, впервые в бывшем СССР были разработаны и осуществлены процессы электронной литографии. Для этого в отделе была создана машина "Киев-70", позволившая получать наиболее высокие на то время точности позиционирования луча. В НИИ "Пульсар" в 1972 году с помощью этой машины были созданы полупроводниковые микроструктуры размером 0,5-0,7 мкм., что соответствовало лучшим мировым достижениям на то время. В Институте кибернетики с помощью "Киев-70" были записаны тексты с плотностью 110000 букв/мм кв. (при такой плотности 30 томов Большой советской энциклопедии разместились бы на площади циферблата ручных часов). Разработанные в институте методы автоматизации проектирования ЭВМ (отдел Глушкова, тема "Проект") и процессы электронной литографии нашли широкое применение. В 1977 г. за эти работы В.М.Глушков, Ю.В.Капитонова и В.П.Деркач получили Государственную премию.

Отдел (руководитель В.П.Деркач) выполнил комплекс исследований, направленных на повышение параметров сверхбольших интегральных схем (СБИС). Была изучена возможность использования для этой цели силицидов тугоплавких металлов переходной группы. Выявлены неизвестные ранее физические закономерности, найдены и переданы в промышленность оригинальные конструктивно-технологические решения. Например, исследована твердофазная реакция дисилицида кобальта как материала для формирования скрытых высокопроводящих слоев БИС, построена и изучена математическая модель силицидообразования для случая преимущественной диффузии кремния в металл, разработана технология самосовмещенных затворов КМОП-структур на основе силицида кобальта.

Разработанные отделом первые в стране интегральные диодные линейки и матрицы нашли применение в космической технике и выпускались промышленностью.

Следует сказать, что В.М.Глушков прекрасно понимал, как важно при переходе к четвертому поколению ЭВМ на БИС и СБИС не потерять завоеванных позиций, и что для этого надо овладеть технологией проектирования и изготовления БИС, что требовало огромных средств. В НАН Украины их не было. Министерство электронной промышленности не спешило помочь. Кое-что удалось создать собственными силами - инженерный центр микроэлектроники, ЭВМ "Киев-67" и "Киев-70". Были развернуты работы по автоматизации проектирования ЭВМ (тема "Проект"). Но полного комплекса программных и технических средств для перехода на новую элементную базу создать не удалось...

В отделе запоминающих устройств под руководством Геннадия Александровича Михайлова в 70-х гг. ХХ века было разработано оперативное запоминающее устройство на тонких магнитных пленках, переданное для внедрения в одну из воронежских организаций МЭП. Велись исследования по использованию эффекта Джозефсона в вычислительной технике (И.Д.Войтович). В последних участвовал также Харьковский НИИ низких температур (Б.И.Веркин). Результаты были использованы при создании уникальных сверхчувствительных медицинских приборов (магнитокардиограф и др.).

В 1970 г. при Институте кибернетики были созданы две лаборатории, финансируемые Вычислительным центром Зеленоградского Научного центра микроэлектроники МЭП. Перед одной (руководитель З.Л.Рабинович) была поставлена задача разработать совместно с ВЦ проект специализированной суперЭВМ, перед второй (руководитель Б.Н.Малиновский) - мини ЭВМ.

Примерно за два года обе задачи были успешно выполнены. Более того, силами второй лаборатории была подготовлена концепция разработки нормального ряда БИС и микро ЭВМ на их основе (Глушков, Малиновский и др.). Она была передана в МЭП.

Совместно с Конструкторским бюро (КБ) при Ленинградском производственном объединении "Светлана" сотрудники лаборатории Института кибернетики (руководитель Б.Н.Малиновский) принимали участие в разработке первой в бывшем Советском Союзе микро ЭВМ "Электроника С5". Работалось с ленинградцами легко и успешно. С 1974 г. микро ЭВМ стала выпускаться серийно. Это была первая в Советском Союзе микро ЭВМ широкого назначения. Совместно с ленинградцами были разработаны две следующие, более совершенные модификации микро ЭВМ - "Электроника С5-11" и "Электроника С5-21" (А.В.Палагин, В.А.Иванов, А.Ф.Кургаев). бе пошли в серийное производство. Мы надеялись на дальнейшее сотрудничество. И вдруг - приказ министра о перепрофилировании тематики КБ на разработку цифро- аналоговых преобразователей. Отечественное направление развития микро ЭВМ, предложенное Институтом кибернетики, прекратило свое существование.

В конце жизни Глушкова, когда он выдвинул идею макроконвейерной супер ЭВМ, ему удалось договориться с министром МЭП о поставке элементной базы для опытного образца машины. Это был последний наиболее щедрый "подарок" МЭП Институту кибернетики.

В 1987 году в Институте кибернетики им. В.М.Глушкова АН Украины (В.С.Михалевич, А.В.Палагин) и Киевском НПО "Сатурн" (Л.Г.Гассанов, В.Г.Шермаревич) родилась оригинальная идея создания многопроцессорной вычислительной системы с беспроводной радиосвязью между процессорами на основе СВЧ радиоканала со сверхширокой полосой (свыше 5000 мгц).

Когда возникла идея создания суперкомпьютера на основе разработок "Сатурна", директор Института кибернетики В.С.Михалевич, сменивший В.М.Глушкова, написал о такой возможности М.С.Горбачеву. Письмо попало министру электронной промышленности. Он вызвал изобретателей и предложил рассказать идею в присутствии ведущих ученых:

- Если вас не растерзают, я помогу! - Идея была одобрена, но на этом все кончилось, - наступил развал СССР.

Когда создавалось Министерство электронной промышленности, то одной из главных задач для него ставилась разработка и производство элементной базы для обеспечения министерств, выпускающих средства вычислительной техники. Однако, став монополистом в этой области, министерство пошло дальше - стало разработчиком универсальных ЭВМ, не имея на то ни заданий от правительства, ни должного опыта.

В результате Министерство электронной промышленности было вынуждено пойти на повторение американских мини, микро и даже суперЭВМ, заранее обрекая себя на отставание. Исключением были разработанные и выпущенные в МЭП бортовые специализированные ЭВМ для ракет, космических объектов, средств военной техники, которые имели оригинальную структуру и архитектуру, отличались очень высокой надежностью, небольшими габаритами и весом, высокой производительностью и не уступали лучшим западным образцам такого класса.

Институт кибернетики АН Украины и ряд других организаций в АН СССР, в Минрадиопром и Минприборпром (последним вменялся в обязанность промышленный выпуск универсальных ЭВМ), не сумели, оставшись без должной помощи МЭП, своевременно перейти к разработке и выпуску средств вычислительной техники новых поколений.

По данным журнала "Future Horizons" выпускаемые в 1989 г. промышленностью бывшего СССР, в том числе Украины средства микроэлектроники по своим качественным показателям приближались к аналогичным изделиям на Западе; серийный выпуск БИС памяти 64кбит и 1Мбит; серийный выпуск БИС процессоров 8086 и 80286 соответственно.

Предприятия Украины обеспечивали значительную часть потребностей отечественной приборостроительной и других отраслей промышленности в микроэлектронике.

Микроэлектроника сегодня определяет уровень развития приборостроения, машиностроения, систем и средств военного назначения и большинства других направлений техники. К примеру, информационные технологии без развития которых Украина не сможет стать адекватным партнером стран Европы, на 90% зависят от состояния микроэлектроники, средства связи - на 80%. Электронное оборудование современного самолета составляет от 50 до 80% его стоимости. Примерно те же цифры характерны для судостроения, ракетостроения и др.

В 1986 г. было принято постановление правительства бывшего СССР об ускоренном развитии электронной промышленности в 1988-2000 гг. с целью уменьшения наметившегося отставания от США и Японии. Постановление предусматривало строительство 80-ти объектов по разработке и выпуску средств микроэлектроники на уровне лучших мировых достижений. Четырнадцать из них - в Украине (Киев, Борисполь, Ивано-Франковск, Запорожье, Черновцы, Херсон). В Борисполе и Ивано-Франковске уже к 1991 г. был выполнен значительный объем работ.

Начавшаяся перестройка и распад Советского Союза привели к почти полной остановке микроэлектронной промышленности Украины. Спад производства средств микроэлектроники за период с 1992 по 1997 г. составил 90% по сравнению с уровнем 1991 г. Если в 1991 г. было выпущено 316,4 млн. штук ИС на сумму 500 млн. долл., то в 1996 г. их выпуск составил 8,1 млн. штук на сумму 8,7 млн. долл. (по материалам Министерства промышленной политики).

Перед Украиной во весь рост встает вопрос: быть или не быть отечественной микроэлектронике?

Западные страны охотно возьмутся снабжать (и уже снабжают!) Украину электронным оборудованием, поскольку сами они делают основную ставку именно на это направление науки и техники, обещающее быстрый рост экономики, военной мощи и огромные прибыли.

Учитывая состояние в котором находится Украина, можно временно, пока не восстановится экономика, пойти на международную кооперацию в области элементной базы, чтобы сохранить приборостроение и другие отрасли промышленности использующие микроэлектронику. Если же пойти дальше и рассчитывать на постоянную закупку не только элементов, но и широкого спектра готовых изделий, то в итоге это будет иметь тяжелые последствия.

Во-первых, будет окончательно превращен в руины накопленный почти за полвека трудом и потом старшего поколения научный и промышленный потенциал, поднявший Украину до уровня развитых стран. Во-вторых, придется резко ограничить развитие процесса информатизации в науке, образовании, промышленности, военном деле и других направлениях из-за явной нехватки средств на закупку дорогостоящего оборудования. В-третьих, произойдет (и уже происходит!) значительное сокращение рабочих мест для граждан Украины. Можно было бы указать еще целый ряд серьезнейших последствий наступающего коллапса украинской микроэлектроники.

Неужели получившая, наконец, самостоятельность Украина придет к такому финишу?

Используя прошлый опыт и еще сохранившиеся кадры специалистов в научных и промышленных организациях еще можно повернуть вспять набирающий скорость процесс умирания микроэлектроники, поддержать и развить самое ценное из того, что было в Украине, что отвечает ее потребностям, ее престижу, новому положению в мире.

Первые шаги уже сделаны.

Газета "Свiт" (№27-28, июль 1998 г.), сообщила:

"Президент України Леонiд Кучма вiдвiдав Iнститут фiзики напiвпровiдникiв Нацiональної академiї наук України, зустрiвся з провiдними науковцями Iнституту. В зустрiчi взяли участь мiнiстри Кабiнету Мiнiстрiв, представники мiнiстерств, президент Нацiональної академiї наук Борис Патон, члени Президiї нацiональної академiї наук, працiвники Адмiнiстрацiї Президента України представники установ i органiзацiй, з якими спiвпрацює Iнститут фiзики напiвпровiдникiв.

Присутнi ознайомились з розробками Iнституту останнiх рокiв та вiдвiдали ряд лабораторiй. Вони переконались, що, незважаючи на всi труднощi та недостатнє фiнансування, колектив Iнституту працює iнтенсивно, на основi результативних фундаментальних дослiджень з фiзики напiвпровiдникiв здiйснює вагомi науково-технологiчнi розробки в галузi напiвпровiдникового приладобудування, опто- та мiкроелектронiки, електронного матерiалознавства.

Розробленi в Iнститутi прилади та елементи опто- та мiкроелектронної технiки мають свiтовий рiвень, а деякi i перевершують за своїми характеристиками вiдомi аналоги. Особливий iнтерес викликали розробки з бiосенсорики, термометрiї, екологiчного та оптичного приладобудування, принципово нових засобiв вiдображення iнформацiї, сонячної енергетики.

Вiдбулась розмова Президента України з дирекцiєю та провiдними науковцями Iнституту, членами президiї НАН України, змiст якої вийшов далеко за межi суто iнститутських проблем. На думку директора Iнституту Сергiя Свєчнiкова, поширенi твердження про безперспективнiсть розвитку нацiональної електронної промисловостi внаслiдок значного технологiчного вiдставання вiд передових країн свiту позбавленi достатнiх пiдстав.

Таке твердження, додав академiк НАН України, справедливе лише для одного напрямку мiкроелектронiки - розробки надвеликих iнтегральних схем з рiвнем технологiчного роздiлення менше 1 мiкрометра (обсяг завдань з такими вимогами складає не бiльше 20 вiдсоткiв).

У той же час ряд вiтчизняних розробок, у тому числi IФН НАН України, конкурентоспроможнi на свiтовому ринку. Їх масове освоєння промисловiстю могло б дати країнi вагоме збiльшення валютних надходжень, зiграло б значну роль у перетвореннi України у високотехнологiчну державу.

За результатами зустрiчi Президент України дав вiдповiднi доручення уряду. Зокрема, розглянути на урядовому рiвнi запропонованi Iнститутом фiзики напiвпровiдникiв перспективнi напрямки виробництва в державi високотехнологiчних напiвпровiдникових матерiалiв, приладiв i обладнання, розробити заходи для пiдтримки органiзацiї їх серiйного випуску i виходу на свiтовий ринок..."

Символично, что первым на защиту микроэлектроники встал Институт, носящий имя его основателя - Вадима Евгеньевича Лашкарева, первого в мире обнаружившего явление p-n перехода в полупроводниках, положенное впоследствии в основу зарождавшейся микроэлектроники.

Иллюстрации | ||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||