English

Українська |

|

"Как это начиналось"

|

ПредисловиеВступлениеРазработка структурной схемы и элементов Комплексная отладка и сдача в эксплуатацию Эксплуатация МЭСМ и подготовка к созданию управляющей ЭВМ "Киев" Литература |

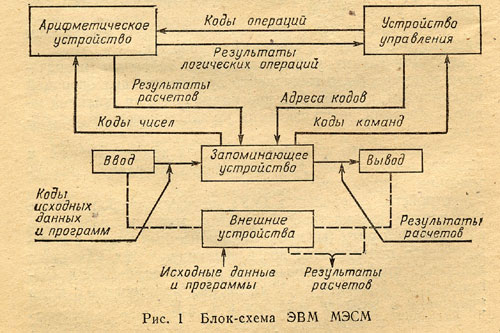

Выбранные в результате обсуждения на семинаре и изучения имевшейся технической литературы основные параметры машины легли в основу общей структурной схемы, работа над которой осуществлялась следующим образом. Вначале Сергей Алексеевич разработал и предложил генеральную блок-схему машины, которая должна была содержать, как теперь уже стало общепринятым, основные устройства: арифметическое, запоминающее, управляющее, ввода, вывода и некоторые внешние для подготовки и расшифровки информации (с перфолент и перфокарт). Каждое из этих устройств, в свою очередь, состояло из блоков и узлов (регистров, счетчиков, дешифраторов, логических элементов). Потом была разработана более подробная структурная схема машины.

Следует отметить, что большую часть этих проектных работ выполнял Сергей Алексеевич лично, привлекая для разработки структурных схем только своих ближайших помощников. Работы обычно проводились по вечерам и в ночное время у Сергея Алексеевича дома, так как на первых порах много времени занимали организационные дела. С.А.Лебедев был директором только что организованного Института электротехники, членом Президиума АН УССР и наряду с этим был поглощен научным творчеством - созданием первой в СССР ЭВМ. Конечно, в общеинститутских делах Сергей Алексеевич опирался на коллектив Института электротехники и, в частности, на своего заместителя по научной части Л.В.Цукерника и секретаря парторганизации И.В.Акаловского, а по лаборатории - на своего заместителя и парторга лаборатории, но все же организационных забот было достаточно и, к счастью, их нельзя было решать в вечернее и ночное время.

Обычно ночные работы начинались так: Сергей Алексеевич в конце работы, когда выяснялось, что мы из-за бесконечных организационных забот не успевали за день почти ничего сделать по проектированию машины, говорил: "Поедем сегодня вечерком ко мне и пару часиков в спокойной обстановке "порисуем", если не возражаете. Обедом нас накормят, так что домой можете не заезжать - позвоните". Возражений не было. Приезжали к нему на ул. Челюскинцев часов в семь вечера и, наскоро пообедав, отправлялись в кабинет, где у Сергея Алексеевича были развернуты два кульмана, и приступали к проектированию структурных схем основных узлов и устройств МЭСМ. Сергей Алексеевич распределял работы и устанавливал очень жесткие сроки, спрашивая: "Это сегодня закончите?" А "это" было не меньше чем на 7 часов работы, т.е. до 3 часов ночи, а ведь завтра на работу в 9.00 и опаздывать нельзя. Значит, спать не больше нескольких часов! К часу-двум ночи уже начинали слипаться глаза, и работа становилась неэффективной. Заметив это, Сергей Алексеевич переносил окончание совместной работы на завтра, а сам продолжал работать до 3-4 часов ночи, а иногда и позже.

К вечеру все повторялось - нужно было закончить начатую работу и начать новую.

В таком сложном режиме приходилось работать, пока не были закончены структурные схемы всех главных узлов машины. Законченные структурные схемы привозились в Феофанию, и на их базе немедленно в группах начинали вычерчивать принципиальные, а иногда и монтажные схемы. Монтажными таблицами мы в этот период еще не пользовались - это упрощение было введено нами значительно позднее при разработке машины "Киев". В это время к нам в лабораторию часто заходил Михаил Алексеевич Лаврентьев, который был большим другом Сергея Алексеевича. Отдел Института математики, руководимый М.А.Лаврентьевым, размещался рядом с нами, в монастырском соборе. Его сотрудники (Бессонов, Сытый, Шишкин и другие) в перерыв приходили к нам на площадку играть в волейбол, а в рабочее время производили поблизости оглушительные экспериментальные взрывы (об этой работе писал М.А.Лаврентьев в своих воспоминаниях). Взрывы заставляли нас тревожно вздрагивать и настораживаться - у всех еще была жива память о бомбежках военного времени. Кроме того, мы опасались, что от сотрясения земли под МЭСМ нарушатся паяные контакты.

М.А.Лаврентьев часто жил в Феофании в доме, расположенном поблизости, и заходил к нам запросто в спортивном костюме, очень высокий и худощавый, смотрел, над чем мы работаем, и подолгу сидел в кабинете Сергея Алексеевича, обсуждая математические возможности нашей уже готовой родиться МЭСМ на "высшем (академическом) уровне".

Вспоминаем один из разговоров Сергея Алексеевича с Михаилом Алексеевичем, который в противоположность С.А.Лебедеву работал по утрам с 5 часов, а спать ложился рано. Михаил Алексеевич отстаивал свой режим, считая его более эффективным, Сергей Алексеевич отвечал, что он так привык, а привычка - вторая натура. "Вы, - говорил Сергей Алексеевич, человек утренний, а я - вечерний". Однако, как известно, результаты у них обоих были весьма эффективными. М.А.Лаврентьеву в те годы были присуждены две Государственные премии (с интервалом в два-три года), а С.А.Лебедеву также присуждена Государственная премия и, кроме того, со своими помощниками он создал первую в Европе электронную вычислительную машину - МЭСМ, которая была доведена до практического использования.

М.А.Лаврентьев принимал большое участие в делах лаборатории. Позднее, будучи директором Московского института точной механики и вычислительной техники, он передал нашей лаборатории некоторые фонды на радиодетали и часть штатных единиц, на которые были приняты киевские инженеры.

Таким образом, у нас по штату были "киевляне" и "москвичи", которые получали зарплату из Москвы, но коллектив был единый, и никто из нас не помнил, кто "москвич", а кто "киевлянин".

При проектировании структурных схем узлов основное внимание уделялось их возможному упрощению. Это упрощение иногда достигалось ценой очень длительных усилий с привлечением математического аппарата алгебры логики. Учитывались также возможности аппаратуры, которой мы располагали. Например, если необходимо было сочетать конъюнктивные устройства с дизъюнктивными (т.е. устройства совпадения сигналов с устройствами их разделения), что можно было достигнуть, применяя ряд вариантов конкретных соединений, то преимущество предоставлялось схемам, обеспечивающим минимум аппаратуры и легко реализуемым в ламповых схемах. Так в это время нами была предложена схема устройства совпадения на одном триоде с катодным сопротивлением и подачей одного из сигналов на катод лампы.

Вопросы упрощения схем занимали иногда более 70-80% от общего времени разработки. Разработать сложную схему было значительно более простым делом, чем ее упростить. Мы находились в цейтноте и иногда вынуждены были сохранять сложные схемы, так как не хватало времени для их оптимизации, и лишь впоследствии, иногда уже при отладке, эти схемы подвергались радикальному упрощению. Например, первоначально была принята весьма сложная схема выполнения деления чисел с фиксированной запятой, а впоследствии выяснилось, что ее легко осуществить без сдвига промежуточного остатка, что почти вдвое упрощало управление операцией деления в арифметическом устройстве.

Число сотрудников лаборатории постепенно росло. Одними из первых к нам присоединились: С.Б.Погребинский - участник Отечественной войны, демобилизованный из-за тяжелого ранения и закончивший Политехнический институт по специальности радиотехника, очень подходившей для разработки радиоэлектронных схем ЭВМ. За время разработки и отладки МЭСМ из молодого способного инженера он вырос в эрудированного творческого работника. Ему принадлежит разработка и отладка арифметического устройства ЭВМ МЭСМ и "Киев". А.Л.Гладыш-Малиновская - окончившая институт по специальности звукотехника, очень быстро освоившаяся с электронными схемами ЭВМ, впоследствии была одним из основных отладчиков МЭСМ и ЭВМ "Киев". Л.М.Абалышникова - инженер-акустик, в процессе работы над МЭСМ ставшая квалифицированным специалистом, во время эксплуатации ее была начальником машины, впоследствии одним из основных отладчиков ЭВМ "Киев". З.С.Зорина-Рапота, также закончившая институт по специальности звукотехника, приобретшая во время работы над МЭСМ квалификацию опытного отладчика и специалиста по ЭВМ, впоследствии была одним из участников создания ЭВМ "Киев". Т.И.Пецух, закончившая институт по той же специальности, потом была участником разработки ЭВМ "Киев". А.Г.Семеновский - радиотехник, участник Отечественной войны, с первых дней работы освоившийся с совершенно новыми схемами и ставший высококвалифицированным специалистом по ЭВМ, великолепный монтажник и отладчик, впоследствии один из основных участников отладки ЭВМ "Киев". Ныне покойный Ю.С.Мазыра, также очень способный радиотехник, позже участник создания ЭВМ "Киев". Техники-монтажники высокой квалификации: Ф.А.Ткаченко, С.Б.Розенцвайг, А.П.Бахмацкий, принимавшие затем активное участие в монтаже ЭВМ "Киев".

Почти все новое пополнение было совсем молодым (19-23 года). Многие приходили к нам работать прямо со школьной (институтской) скамьи. Условия работы были нелегкими, работа за городом требовала много времени на дорогу, часто работали вечером. И, несмотря на это, ни один сотрудник за все годы создания МЭСМ не ушел из лаборатории в Феофании - так заразительна была безоглядная увлеченность работой и сдержанная страстность Сергея Алексеевича в поисках оптимального и быстрейшего решения поставленной перед нами задачи: создание первой отечественной ЭВМ.

Сергей Алексеевич, будучи руководителем лаборатории, занимался разработкой принципиальных вопросов схемы машины, что требовало большой затраты времени, и приезжать ежедневно в Феофанию он порой не имел возможности.

Впрочем, однако, дисциплина у нас была образцовая, для нарушения дисциплины в наших условиях нужно было иметь недюжинную изобретательность. Ведь никакого транспорта из Киева в Феофанию не было. Утром нас привозил маленький институтский автобус - "газик", а - вечером увозил обратно. Кругом густой лес. Ни уйти раньше с работы, ни пройтись по магазинам, захватив часок после перерыва, ни сбегать в кино под видом посещения другого учреждения.

В начале 1948 г. мы все занимались основными элементами ЭВМ: схемами триггеров и логических элементов совпадения и разделения, на ходу постигая азы вычислительной техники. Хотя некоторые данные об этих элементах в американском сообщении об ЭВМ ЭНИАК появились, но воспроизвести их было трудно в связи с существенными отличиями характеристик отечественных и американских радиоламп и отсутствием в наших условиях достаточно полной номенклатуры резисторов и конденсаторов. Требовалось создание оригинальной схемы. Первая попытка создать отечественную схему триггера для ЭВМ была сделана в нашей лаборатории в начале 1948 г. Работал над этим вначале М.М.Пиневич (он же потом разрабатывал первый вариант схемы арифметического устройства), но создать сразу устойчиво работающую схему не удалось.

Инженеры и научные сотрудники лаборатории с паяльниками в руках трудились над монтажом и испытаниями триггеров. "Ну, это же обыкновенная схема Мейснера - говорил 23-летний Сеня Погребинский, эффектно куря сигарету, - сейчас она будет работать!" Но проходили дни и недели, а злосчастные триггеры работать в нужном режиме не хотели. То нагрузку "не держали", то форма импульса не та и асимметрия (неоднородность характеристик) ламп мешала. Долгое время упрямые триггеры то вовсе не хотели изменять свои состояния, то безо всякого импульсного вмешательства начинали перескакивать из одного положения в другое, как бы потешаясь над нами. Наверное, наши трудности с этими элементами объяснялись тем, что у нас не было опыта разработки элементов ЭВМ, а также тем, что мы старались "вогнать" их в те режимы, в которых ранее эти триггерные схемы не работали.

Сыграло, по-видимому, свою роль и то, что Сергей Алексеевич, опережая время, хотел сделать машину очень компактной (это удалось только для машин второго поколения на полупроводниковых элементах и особенно третьего поколения на интегральных микросхемах), но при тех габаритах электронных ламп, резисторов и конденсаторов, которые были в 1948 г., малогабаритный блочок со смонтированным в нем триггером напоминал автобус, едущий на футбольный матч, и влезть туда паяльником было почти невозможно. Иногда от полного отчаяния опускались руки. Приходил невозмутимо спокойный Сергей Алексеевич, садился рядом то с одним, то с другим, брал у работающего из рук паяльник, сдвигал на лоб очки и начинал сам работать над схемой.

Все делалось молча, ведь мы понимали друг друга без слов, как хирурги во время операции. Его приход и спокойная уверенность снова возвращали нам равновесие и веру в обязательную победу над этой "стихийной силой природы".

Меньшие затруднения были при разработке схем логических элементов совпадения, которые мы называли, буквально переводя их английское название gate, воротами. Они были сделаны быстро. Разработка устройств разделения не вызывала трудностей. Сергей Алексеевич принимал активное участие в разработке всех элементов.

В 1950 г. в Сборнике трудов Института электротехники была опубликована статья, в которой описывались созданные в 1948 г. первые отечественные логические устройства ЭВМ [1]; материалы же по расчету симметричных триггеров при условии максимальной надежности были опубликованы лишь в 1956 г.

К концу 1948 г. штат лаборатории увеличился, и хотя нельзя сказать, что он был "слишком раздут" - было нас тогда человек 20, появилась возможность разделить сотрудников на группы по 3-4 человека в каждой. Группам было поручено проектирование и отладка отдельных устройств и узлов МЭСМ.

МЭСМ, так же как и все современные ЭВМ, прообразом которых она является, состояла из (рис.1): арифметического устройства (АУ), основным назначением которого было выполнение арифметических операций по командам, указанным в программе решения заданной задачи с числами, поступающими из запоминающего устройства; запоминающего устройства (ЗУ) для хранения чисел и команд, необходимых для выполнения операций арифметическим устройством; устройства управления (УУ), осуществляющего общее управление автоматической работой машины, задающего ей временной ритм (дающего командные импульсы) и определяющего последовательность выполнения тех или иных действий, предусмотренных программой вычислений (например, ЗУ выдавать в АУ числа, АУ производить с ними указанные в команде действия и т.д.); вводного и выводного устройств, первое из которых преобразовывало задаваемые числа, нанесенные на перфоленту, в электрические импульсы, которые фиксировались в ЗУ в виде двоичных чисел, а второе в конце решения задачи преобразовывало результаты ее решения из чисел-импульсов в десятичные цифры, печатающиеся на бумажной ленте.

В соответствии с этим были созданы группы по разработке: АУ - сперва эту работу начал М.М.Пиневич, он разработал первый вариант АУ. Затем его сменил С.Б.Погребинский, который приложил много творческих усилий и довел разработку до успешного завершения. В этой же группе была и Л.М.Абалышникова и другие инженеры; ЗУ - куда входили Т.И.Пецух, З.С.Зорина-Рапота и другие; УУ и ЗУ на магнитном барабане (МБ), там работали А.Л.Гладыш, А.Г.Семеновский, А.А.Дашевская, И.П.Окулова, Р.Я.Черняк. В.В.Крайницкий один вел конструкторские разработки МЭСМ, и надо сказать, что, несмотря на некоторую малочисленность этой группы, со своей задачей он вполне справился. Р.Я.Черняк был главным инженером лаборатории, вместе с М.А.Беляевым и Е.Е.Дедешко он ведал вопросами питания электроэнергией МЭСМ и всей лаборатории.

Каждая группа занималась проектированием принципиальных, а иногда и монтажных схем и блоков, входящих в "подведомственный" ей узел, и изготовлением чертежей шасси для их монтажа.

Большинство блоков монтировалось по принципиальным схемам, на которых для облегчения монтажа указывалась маркировка адресов. Эти схемы мы называли функциональными, или принципиально-монтажными. Монтировать по таким схемам было труднее, но при этом экономилось много времени, что было главным. Все группы имели месячный план, а для каждого сотрудника - индивидуальный календарный план-график работы на каждый день.

Ежедневно в кабинете заведующего лабораторией в начале рабочего дня точно в 9.00 проводились "пятиминутки". Нужно сказать, что проводились они очень оперативно и по-военному точно. Руководители группы докладывали о выполненной работе каждого из своих сотрудников. Невыполнение строго осуждалось. "Объективные причины" во внимание не принимались. Невыполнения бывали довольно редки, и докладывавший об этом чувствовал себя очень неважно. "Пятиминутка" продолжалась 20-25 минут, после чего все расходились по своим комнатам.

Проводились семинары, где мы слушали сообщения о предложенных Сергеем Алексеевичем общих принципах машины, делали доклады о своих разработках, спорили и сообща учились находить правильные решения в новых вопросах проектирования ЭВМ, ведь создавалась первая отечественная машина и опыта проектирования не было никакого. Работа была напряженная и трудная, сроки не ждали. Ввели вечерние часы работы. Автобус делал уже два рейса в день; привозил и увозил первую смену, привозил вторую и возвращался за ней по окончании работы в 11 часов вечера.

Народ в лаборатории был молодой - большинство не старше 25 лет. Настало лето, и молодость сотрудников молодой лаборатории брала свое: в свободное время расчистили в лесу возле нашего дома площадку, натянули сетку и каждый перерыв стали играть в волейбол. Играли азартно, спорили и ссорились из-за спорных мячей. Иногда на площадку приходил Сергей Алексеевич, сосредоточенно и серьезно смотрел сквозь очки, и можно было подумать в это время, что он видит не своих инженеров на волейбольной площадке, мечущихся в погоне за мячом, а электрические импульсы, бегущие по проводам его детища - ЭВМ - МЭСМ. Но... вдруг при какой-нибудь комической ситуации на площадке он улыбался, и тогда было ясно, что он все видит и замечает всех нас - живых людей и по-молодому радуется вместе с нами этой веселой игре, и лесу, и солнцу. Улыбка необыкновенно красила обычно очень серьезное лицо Сергея Алексеевича, словно открывались ставни и вырывался сноп светлых солнечных лучей. И лицо его становилось таким хорошим, добрым, по-детски милым и незащищенным. Кто-то из великих писателей сказал, что в улыбке, проявляется душа человека, его подлинная сущность. Сергей Алексеевич редко улыбался, и кто не видел его улыбки, даже не догадывался о том, сколько мягкости, человечности и простоты было в нем.

Звучал гонг конца перерыва, противники натягивали на себя рубашки и, продолжая спорить о ходе матча, шли в лабораторию, но уже через 4 минуты, подходя к дверям "нашего дома", они начинали сообща обсуждать планы "атаки" и способы "укрощения" и стабилизации электронных схем.

Пришла осень, с дождями и слякотью. Последние 5-6 км нашего пути стали почти непроходимыми для нашего старенького "газика", грунтовая дорога его засасывала до ступиц колес. Часто после тщетной борьбы наш шофер Максим Кардо-Сысоев выключал мотор и говорил: "Все!" Былые участники этих "трагических" ситуаций и сейчас вспоминают, как раздавалась команда: "Все мужчины на выход. Толкать автобус!" (эту команду обычно подавал Л.Н.Дашевский. Он же первым выпрыгивал из автобуса прямо в грязь). Кряхтя и поругивая дорогу и всякое дорожное начальство, которое не может обеспечить нас хорошей дорогой, вылезали наши мужчины и принимались вытаскивать застрявший автобус из грязи - "ох не легкая это работа из болота тащить бегемота!".

"Дамы", естественно, не принимали в этом участия, рыцарский дух наших мужчин не допустил бы этого. Но иногда, изрядно попотев, они ворча говорили нам, что наш общий изрядный вес мешает им в осуществлении мероприятий по извлечению автобуса из грязи.

"Дамы" выходили, и, отыскав более или менее сухие кочки, устраивали там наблюдательный пункт, обменивались ироническими замечаниями и давали мужчинам "ценные указания". Автобус извлекался из грязи, все усаживались в него снова - и путь продолжался. Но это не значило еще, что благополучное прибытие гарантировано: наш "газик" мог застрять еще раз, и все начиналось сначала.

Однажды, несмотря на героические усилия мужчин и ценные указания женщин, автобус не удалось сдвинуть с места. Было решено отправить гонца в близлежащий колхоз за трактором. Выбор пал на инженера Н.И.Фурмана, имевшего историческое имя Ней, и он "покорно в путь потек".

И что же? Несмотря на наше бедственное положение - ведь мы "сидели в луже" в буквальном смысле этих слов,- мы не могли удержаться от хохота, когда увидели Нея, возвращавшегося на... двух быках! Однако смех наш был черной неблагодарностью, так как "двигатель" в две бычьи силы, доставленный Неем, вытянул нас из лужи. М.М.Пиневич ехидно заметил: "Конница маршала Нея помогла!"

Иногда же автобус - он был старичок, и ему давно бы уж пора уйти на заслуженный отдых - ломался, что-то портилось в моторе или где-то еще. Тогда поступала команда: "Всем следовать по трассе!", и мы, оставив Максима чинить злополучный "газик", "следовали по трассе" дорогой прежних богомольцев в свою обитель. И так было три осени и три весны. Недовольных почти не было, мы не роптали на судьбу, ведь в нашем доме ждала нас наша МЭСМ - наш труд, наше творчество, наши мучения и наши радости.

В 1948 г. были закончены все подготовительные работы и фактически выполнено рабочее проектирование машины, в том числе были приняты основные конструкторские решения. Возникла проблема организации монтажа блоков и отдельных устройств, а также всей машины в целом. Лаборатория к тому времени располагала несколькими высококвалифицированными радиомонтажниками и слесарями. Было принято решение монтировать машину по мелко- и среднеблочной системе с паяными соединениями без штекерных разъемов на блоках, так как получить разъемы в то время, было очень трудно. Мы обратились на киевский "Коммунист", где выпускалась аппаратура в мелкоблочном исполнении, и приобрели значительное количество забракованных ОТК небольших (размером 100 x 200 мм) шасси из дюралюминия. Эти шасси попадали в брак из-за незначительных царапин и пятен, которые для нас были несущественны. На них монтировались однотипные элементы различных устройств машины. К этому времени инженерно-техническая часть лаборатории выросла до 18-20 человек. Была организована монтажная мастерская с первоначальным штатом 8- 10 слесарей и монтажников. Штат мастерской увеличивался главным образом за счет молодежи, живущей в близлежащем селе Хотов. Они поступали учениками и под руководством опытных радиомонтажников проходили ускоренное обучение и быстро осваивали эту специальность.

Однажды к Сергею Алексеевичу пришла женщина с девочкой лет 14-15 и попросила принять ее дочь на работу в мастерскую. Посмотрев на девочку, Сергей Алексеевич сказал, что по возрасту он не может ее оформить на работу. Женщина, помолчав, тихо и сдержанно сказала: "Вiзьмiть, будь ласка, батько її був головою Хотiвської сiльради... його нiмцi повiсили".

Сергей Алексеевич, слегка вздрогнув, посмотрел на девочку и произнес: "Хорошо, пусть приходит". Так Нина Михайленко стала ученицей монтажника, а затем отличной монтажницей, ее руками смонтирован не один блок МЭСМ.

Недавно окончившаяся война то и дело напоминала о себе - неразорвавшиеся мины и снаряды в окружающем нас лесу бывали причинами трагических случаев.

Как-то во время отладки машины мы выглянули в окно, привлеченные громким плачем и странным разговором, в котором слово "дети" упоминалось в прошедшем времени: "Так! Гарнi були дiти..." Оказывается, из Хотова прибыла телега, на которой привезли останки ребят, нашедших неподалеку от нас, в лесу, неразорвавшуюся мину и попробовали вскрыть ее молотком. Возница, привезший трупы, попросил, чтобы мы отправили их в Киев нашим автобусом. Мы были потрясены этим трагическим событием и долго еще находились под тяжелым впечатлением случившегося.

Возросший штат монтажников позволил уже в 1948 г. организовать "серийное" производство однотипных элементов запоминающего и других устройств. Некоторые блоки, целиком состоявшие из однотипных элементов, было нецелесообразно делить на отдельные блочки (например, коммутаторы, сумматор арифметического устройства), поэтому они монтировались на больших шасси размером 300x300 мм или 500x500 мм, а отдельные узлы были еще больших размеров. Слесарная часть мастерской изготовляла эти шасси и конструкции, на которых должны были крепиться блоки будущей машины.

Инженеры Е.Е.Дедешко и М.А.Беляев начали разрабатывать устройство питания МЭСМ. Подготовили "машинный зал". Для того чтобы получить необходимую площадь в 50 квадратных метров, понадобилось разобрать стену между двумя комнатами. Впоследствии разобрали и потолок между первым и вторым этажами, и зал получился "двухсветный". В этом помещении начали устанавливать железные конструкции - каркас машины.

Из мастерской смонтированные блоки поступали в соответствующие группы на отладку. В машине должно было быть 17 больших блоков, более 6000 электронных ламп, десятки тысяч резисторов и диодов.

Для проведения такого рода работ в короткие сроки коллектив был мал, и, следовательно, время окончания монтажа и отладки машины удлинялось. Оно становилось значительно большим, чем этого хотелось Сергею Алексеевичу и всем нам.

Надо сказать, что Сергей Алексеевич никогда нас не подгонял, никогда не требовал, чтобы мы оставались на сверхурочные работы вечером. Он коротко говорил: "Хорошо бы это сделать до завтра или послезавтра". И ни разу не было, чтобы кто-нибудь не остался работать на вечер один, второй, третий... Надо было увеличить темпы работы, темпы проектирования монтажа и отладки блоков. И партгруппа, состоявшая тогда из восьми человек, решила обратиться к испытанному методу увеличения темпов работы - социалистическому соревнованию. Организация действенного соревнования, естественно, легла на парторга лаборатории. Были составлены социалистические обязательства лаборатории в целом, каждой группы и мастерской в отдельности и личные месячные обязательства каждого сотрудника.

В этих обязательствах, кроме пунктов о качественном выполнении плана, имелись сверхплановые пункты. Проверка производилась в конце каждого месяца, и результаты проверки вывешивались в коридоре. Надо сказать, что, как правило, все обязательства и плановые и сверхплановые, за редким исключением, выполнялись.

Вспоминается такой случай: при итоговой месячной проверке оказалось, что инженер Фурман все сверхплановые обязательства выполнил, но некоторые плановые не выполнил. Это грозило ему попасть в месячную сводку в качестве не выполнившего план. Быстро сориентировавшись, он сказал: "Подождите минуточку, я сейчас перенесу свой сверхплан в план, а план в сверхплан, и тогда вы не сможете записать, что я не выполнил план". Это стало дежурной шуткой в лаборатории.

Отладка блоков начала опережать их монтаж, и, несмотря на наличие таких отличных монтажников, как, например, Ф.А.Ткаченко и С.Б.Розенцвейг, мастерская не успевала за темпами проектирования и отладки инженерно-технической группы. Тогда был дан призывный лозунг: "Инженеры - на монтаж"! Естественно, подразумевалось, что от основной работы по отладке, как плановой так и сверхплановой, никто из инженеров не освобождался. И инженеры пошли на это. Многие техники и инженеры в нерабочее время монтировали ими же спроектированные блоки.

В коридоре была вывешена большая таблица, показывающая ход социалистического соревнования. По вертикали в этой таблице были перечислены все блоки первой очереди машины. По горизонтали - этапы их готовности с фамилиями исполнителей и сроками (плановым и фактическим) выполнения на каждом этапе.

Вот часть этой таблицы, которая висела на стене лаборатории в 1948-1949 гг.

Таблица имела успех, ее показатели обсуждались в перерывах "частным образом" и официально на собраниях партгруппы и производственных совещаниях отдельных групп и лаборатории в целом. Сергей Алексеевич очень одобрительно отзывался на производственных совещаниях об организации соревнования и в том, что оно очень помогло нам сократить сроки создания МЭСМ.

Возле таблицы показателей социалистического соревнования часто появлялись "молнии". Их сверкание освещало то передовиков соревнования, то отстающих. Передовые группы награждались переходящим красным вымпелом. Однажды этот вымпел был присужден группе устройства управления - и магнитной памяти. Этот "исторический" факт решено было запечатлеть, и группа (Е.А.Шкабара, А.Г.Семеновский, И.П.Окулова, А.Л.Гладыш, Р.Я.Черняк) сфотографировалась, поставив перед собой на стол красный вымпел, завоеванный в трудной борьбе с серьезными соперниками.

Регулярно выпускалась стенная газета. Наши "домашние" поэты и художники, не жалея сил, придавали ей красочный художественный вид. Возле нее всегда толпились сотрудники, с удовольствием смеясь, если там был "продернут" их сосед, или скучным голосом говоря: "Не смешно", если дело касалось их.

Наша газета остро критиковала недостатки, и ее критика оказывалась весьма действенной, так как была основана на высмеивании нерадивых, лентяев, собственников, неучей, "задирающих носы" эгоистов, которые, конечно же, были и у нас, как в любом коллективе.

Вспоминается, например, газета, посвященная такому нежелательному явлению, как накапливание ненужных в данный момент деталей "про запас". В газете было сказано, что некоторые (фамилии указывались), по-видимому, путают "Хованщину" с "Хапайщиной" и "Ховайщиной". Это действовало. Виновные публично оправдывались. Столы и верстаки разгружались от ненужных деталей.

Однажды на смотре стенных газет институтов АН УССР наша газета заняла первое место. Партгруппа играла ведущую роль во всей жизни и работе лаборатории. Число членов партии к тому времени в нашей лаборатории достигло 12-13 человек. Сергей Алексеевич никогда не пропускал собраний партгруппы и активно участвовал в них. Ежедневно проводились политинформации, велась политучеба. Агитаторы от нашей лаборатории входили в агитколлектив Института электротехники и добросовестно выполняли это общественное поручение.

Теперь уже многим приходилось задерживаться допоздна в лаборатории, не так-то просто было выполнить план со сверхпланом, да еще монтаж блоков, поэтому на втором этаже лаборатории были организованы две комнаты - общежитие мужское и женское. Там постоянно кто-то оставался ночевать.

Возил нас все тот же автобус "газик". Он был для нас не только средством передвижения к месту работы, но и своеобразным "клубом по интересам". Ведь один и тот же коллектив, тесно связанный общей работой, ежедневно проводил в автобусе два часа, имея возможность в это время, общаться как бы в нерабочее время, беседовать на свободные темы. Не надо забывать и того обстоятельства, что все мы, уезжая рано утром, возвращались поздно вечером или вообще не возвращались, оставаясь ночевать в Феофании; в воскресенье (суббота тогда была рабочим днем) тоже часто работали в лаборатории. Поэтому от круга друзей и знакомых, живших в городе, мы были волею судеб оторваны. Это способствовало еще большему сплочению нашего коллектива и установлению дружеских непринужденных отношений.

Вспоминая сейчас наш феофанийский коллектив, мы можем смело сказать, что он был очень дружным, работоспособным и целенаправленным. Немалую роль в этом сыграл Сергей Алексеевич, который не выносил сплетен, жалоб друг на друга и прочей "чепухи" - напрасной траты дорогого времени. Его строго деловой стиль работы и компактное заполнение всего своего времени оказывали на нас весьма действенное влияние. Каким-то известным только ему способом Сергей Алексеевич сумел поселить твердую уверенность во всех своих сотрудниках от старшего научного до монтажника в сопричастности к научному творчеству - созданию первой отечественной ЭВМ.

В нашем клубе на колесах обсуждение деловых вопросов чередовалось с художественными антрактами. У нас были люди, обладавшие чувством юмора, и люди, начисто его лишенные. Этот конгломерат порой создавал ситуации, подобные вечерам в "Кабачке 13 стульев".

Чаще всего на "сцене" выступал инженер М.М.Пиневич. Он раз и навсегда избрал себе амплуа "устрашителя слабонервных девиц".

Утром, по дороге на работу, сидя у окна, он начинал серьезным испуганным голосом говорить: "Вы слышите с правой стороны подозрительный скрип? Вот, я уже вижу, как правое переднее колесо начинает слетать с оси. Сейчас оно слетит - и автобус опрокинется".

Так он ораторствовал до тех пор, пока одна из наших, особенно впечатлительных, девушек не срывалась с места и не просила шофера Максима немедленно остановить автобус и выпустить ее, пока не случилась авария.

Получив от старших товарищей "первое предупреждение", Пиневич на некоторое время замолкал, пока ему в голову не приходила очередная "гениальная идея".

Популярность нашего "клуба на колесах" сказывалась хотя бы еще в том, что в стенной газете в отделе юмора часто появлялись различные эпизоды его "деятельности".

Знаменитая "трасса" нашего "газика" начиналась от Института электротехники на Чкалова 55-б и заканчивалась в Феофании у здания лаборатории. Для того чтобы облегчить сбор сотрудников, на трассе были пункты остановок, где собирались близживущие работники лаборатории. Время прибытия автобуса на эти остановки было установлено с точностью до 1 минуты. Если какого-нибудь сотрудника в назначенное время на остановке не было, разрешалось его ждать 3-5 минут, после этого автобус трогался и злополучный товарищ должен был добираться до места работы любыми доступными ему способами. Если же в указанное время на остановке не появлялся автобус, то его надлежало ждать не более 30 минут. После этого вступала в силу аварийная команда "Следовать по трассе!"

Первая остановка была на бывшем "Евбазе" - нынешней Площади Победы. Сейчас трудно даже себе представить, что представляла эта площадь в то время. Не было ни здания цирка, ни универмага "Украина", ни гостиницы "Лыбидь". Вокруг площади стояли старенькие одно- и двухэтажные домики, а на самой площади были различные рундучки и базар. Но главное место занимала знаменитая толкучка, где продавалось все - начиная от примусных иголок и кончая котиковыми шубами.

Потом автобус останавливался на углу улиц Тарасовской и Жадановского, затем на углу улиц Жадановского и Красноармейской. Последняя была возле Голосеевских прудов. Далее автобус следовал уже без остановок до Феофании.

Однажды в стенной газете была нарисована наша знаменитая трасса с изображением остановок автобуса, ожидающими на этих остановках постоянными пассажирами и бегущими за уже тронувшимся автобусом опоздавшими.

Отладка блоков машины шла полным ходом. Но при помощи каких технических средств! С точки зрения сегодняшней импульсной измерительной техники приборы, которыми мы пользовались тогда при отладке схем (осциллографы ЭО-4 и ЭО-6, катодный вольтметр), по сравнению с современными были как детекторный радиоприемник 20-х годов по сравнению с нынешним "транзистором".

Но даже и тех приборов не хватало. Постоянно были в дефиците паяльники. Катодных вольтметров на всю лабораторию было только два. Это на 10-15 человек отладчиков! Приборами пользовались по очереди. На утренних пятиминутках руководители групп старались доказать, что именно в их группе сейчас совершенно необходимы те или иные приборы. И все они были правы. А руководству лабораторией приходилось выступать в роли Иисуса Христа, накормившего толпы голодных пятью хлебами, не обладая, увы, божественной способностью последнего к сотворению чудес!

В 1949 г. начались установка блоков на панелях основных узлов и монтаж межблочных соединений. Раньше всего начали собирать узлы АУ и УУ - сердцевину каждой ЭВМ.

На семинарах под руководством Сергея Алексеевича уточнялись вопросы импульсных связей и взаимодействия между узлами, еще раз проверялся набор операций, которые должна была выполнять машина.

В.В.Крайницкий на семинарах представлял варианты разработанных им конструкций пульта управления. Однажды со свойственной ему солидностью и медлительностью речи, с указкой в руке он рассказывал о достоинствах своей последней конструкции, демонстрируя ее нам. Мы сидели молча, нетерпеливо ожидая его следующей фразы. Наконец он окончил, и началось обсуждение. Кто-то из нас сказал, что эта конструкция (конструкция первого пульта первой отечественной машины) на что-то похожа.

В.В.Крайницкий был возмущен до крайности, быстрее обычного он проговорил: "Нет! Это ни на что не похоже!" Пряча улыбку, Сергей Алексеевич серьезно заметил: "Ну, совсем уж дело плохо, если это ни на что не похоже!" К чести В.В.Крайницкого нужно сказать, что, несмотря на свою медлительность, он своевременно спроектировал всю конструктивную часть МЭСМ.

Вопросы связей между отдельными устройствами машины и распределение между ними выполняемых операций обсуждались не только на семинарах, они ежедневно возникали и решались в процессе отладки и окончательного установления необходимого взаимодействия устройств. МЭСМ проектировалась и была осуществлена как машина с синхронным принципом работы. При этом все ее устройства, каждое из которых выполняло свои самостоятельные операции, должны были работать строго синхронно. Это значит, что малейшие расхождения во временных циклах были недопустимы. Конкретное обеспечение такой работы устройств требовало их "жесткой стыковки" при помощи синхронизирующих импульсов.

Сделать это при отсутствии опыта проектирования и наладки ЭВМ было не так-то просто: каждое устройство имело свою отличную от другого структуру и свое время выполнения операций. Этими трудностями объяснялись сложные поиски оптимальных решений и возникавшие иногда в процессе обсуждения конфликтные ситуации. Руководители групп, занимающихся АУ и УУ - основными устройствами, выполняющими наибольшее количество функций (операций),- должны были постоянно обсуждать вопросы "стыковки". Часто в коридоре между комнатами групп АУ и УУ можно было видеть то руководителя группы АУ, степенно идущего по направлению к дверям УУ, то торопливо и взволнованно спешащую к АУ руководителя группы УУ.

Выяснение отношений между АУ и УУ не всегда проходило в "теплой дружественной обстановке". Руководители групп никак не могли договориться о разделении между своими устройствами наборов импульсов и команд. Много лет спустя С.Б.Погребинский шутя сказал, что асинхронный принцип (т.е. независимость действия устройств ЭВМ друг от друга) машины "Киев", где снова встретились те же действующие лица, объясняется тем, что руководители этих групп никак не могли поделить между собой импульсы и команды, строгое соответствие которых требовалось при синхронном принципе работы МЭСМ.

Зимой из-за невозможности играть в волейбол на покрытой глубоким снегом площадке мы катались на лыжах, которые выдал нам местный комитет Института электротехники. Правда, лыжи не пользовались таким успехом, как волейбол. Некоторые, сломав (по вине "плохой трассы", конечно) по паре лыж, перешли на другой вид спорта - настольный теннис. О пинг-понге в нашей лаборатории того периода у всех сотрудников сохранились самые яркие и живые воспоминания. Увлечение им приняло масштабы эпидемии - весь личный состав лаборатории самозабвенно играл в пинг-понг. Исключение составлял Сергей Алексеевич, наверное, потому, что невозможно было совместить это занятие с математическими выкладками в своей записной книжечке, как он это обычно делал на ученых советах и прочих заседаниях. У парторга же, в ее генотипе начисто отсутствовали гены пинг-понга, и поэтому попытки научить ее играть не увенчались успехом. Это обстоятельство несколько усложняло положение пинг-понгистов.

Дошло до того, что стол для игры, вначале установленный в коридоре, куда выходили двери рабочих комнат, пришлось перенести в дальний угол полуподвального помещения, так как многие "заболевшие" пинг-понгом специально оставались на вечер, чтобы поиграть. Услышав неотразимую прелесть мелодии перестука шариков, напоминавшую современную поп-музыку, начинали выглядывать из дверей своих комнат работающие там в вечернюю смену сотрудники. Завороженные этой мелодией, как спутники Одиссея пением сирен, они тянулись к столу и "занимали очередь". Теперь в портфеле каждого, едущего на работу, были ракетки, простые и необыкновенные - чудо техники. В автобусе обсуждались достоинства и недостатки ракеток, режущие удары чемпионов и промахи слабаков. Однажды вечером, во вторую смену, парторг, выйдя из своей рабочей комнаты, была удивлена странной тишиной в лаборатории. Обычные деловые реплики на производственные темы, перемежающиеся изредка с шутками, не слышались за закрытыми дверями комнат. Тишина была полнейшая, словно незримая сила унесла всех в космос. Но это предположение было невероятным, так как космические корабли тогда еще не летали запросто, как сейчас.

Исчезнуть из лаборатории (здание было засыпано сугробами снега) можно было только в одном направлении - направлении пинг-понгового стола. Парторг хотела было обратиться к заместителю заведующего лабораторией, чтобы призвать его принять строгие меры к нарушителям дисциплины, но... за дверью кабинета не было никого. Спустившись в подвал, она увидела такую картину: за столом, окруженным болельщиками, он азартно сражался на звание "первой ракетки" с З.Л.Рабиновичем.

Оправившись от легкого шока, парторг заявила, что не позже чем завтра ножки у стола будут отпилены, а крышка пойдет для стеллажей на склад деталей. Назавтра висела газета, в которой была изображена сидящая под столом парторг, отпиливающая огромной пилой ножки у стола.

Реальный стол не постигла такая злая участь. Он был взят под авторитетную защиту со ссылкой на важность сдачи норм ГТО, и ножки остались целыми. Однако был установлен жесткий регламент для проведения спортивных мероприятий.

Однажды на территорию лаборатории забежал заяц (самый настоящий - русак, там и лисицы водились и даже, как говорил М.М.Пиневич, волки). Ну как же пропустить такое событие? Все бросились его ловить. Сергей Алексеевич командовал, однако заяц оказался проворнее нас - ускользнул в лес.

Игра в настольный теннис, волейбол, "охота на зайца" и другие "отвлекающие" мероприятия разряжали нервное и мозговое напряжение, неизбежное при такой работе.

Кроме того, мы ходили в пруд купаться и пить воду из "священного" монастырского источника, который пробивался среди деревьев в километре от лаборатории. Вода была отличная.

Главная неприятность, с которой мы сталкивались, особенно зимой,- довольно частое отключение электроэнергии из-за повреждения воздушной линии электропередачи. В таких случаях немедленно отправлялась бригада во главе с Р.Я. Черняком, в которую входили опытный "верхолаз" - механик Вася Воробьев и инженер Миша Беляев; они добирались по сугробам до подстанции (5 км), отключали линию и проводили собственными силами необходимый ремонт, так как если бы мы при отсутствии телефонной связи ждали помощи из Киева, то теряли бы драгоценные часы, ничего фактически не делая.

А между тем общий монтаж МЭСМ шел к концу. Смонтировали панели оперативной памяти, начали монтаж штекерно-диодной ее части. Для этого пришлось расширить наш "машинный зал" еще за счет части коридора.

Штекерно-диодное запоминающее устройство состояло из 94 21-разрядных регистров, ламповых диодов 6X6 и штекерных планок, на которых набирались коды чисел, необходимых для решения данной задачи. Эта небольшая по объему информации память занимала огромное по теперешним меркам место: 4 панели высотой 3 метра и шириной 1 метр при общем количестве ламп около 200 штук.

Изготавливался магнитный барабан и магнитные считывающе-записывающие головки для внешней памяти.

Опыта создания такого барабана с магнитным покрытием заданных параметров, естественно, не было, так как у нас не было еще ни одной ЭВМ.

Однако в Институте физики АН УССР, в отделе, который возглавлял член-корреспондент АН УССР А.А. Харкевич, проводились тогда исследования по созданию магнитных пленок для записи электрических импульсов.

Сергей Алексеевич обратился в Институт физики, и А.А.Харкевич согласился сделать для нас магнитный барабан. Непосредственными исполнителями были инженеры Р.Г.Офенгенден и М.Д.Шулейко. Дело было новое и трудное, заняла эта работа уже более года и все затягивалась. А время не ждало, оно стремительно мчалось вперед, и создание МЭСМ у нас в Феофании находилось уже на такой стадии, когда нам был необходим магнитный барабан. Посоветовавшись с Сергеем Алексеевичем, решили, что парторг должна выступить на общеакадемической партийной конференции с освещением причин, тормозящих нашу работу.

"Дело с барабаном" довели до сведения конференции. Барабан в быстром темпе был нам доставлен, но директор Института физики М.В.Пасечник долго еще вспоминал при встречах с парторгом лаборатории "барабанный бой" на конференции.

Магнитные головки и усилители к ним делали и отлаживали мы сами. Затем производилась отладка усилителей вместе с барабаном. Занимались этими усилителями И.П.Окулова и Р.Я.Черняк. Много часов провели они вместе с руководителем группы возле магнитного барабана, на который, то не записывались нужные коды, то возникали вдруг из недр его магнитного подсознания те, которых ему вовсе не надо было "помнить". Начиналось выяснение: кто виноват? Магнитное покрытие, плохая центровка барабана, считывающие головки или усилители?

Не было опыта подобных работ, негде было узнать или прочесть о них. Дело ведь беспрецедентное. Работа велась с утра до позднего вечера.