|

"Маленькие рассказы о больших ученых"

100-летию Николая Михайловича Амосова,

110-летию Сергея Алексеевича Лебедева,

90-летию Виктора Михайловича Глушкова

посвящается:

Юбилейный сборник избранных публикаций Н.Амосова, С.Лебедева, В.Глушкова и воспоминаний современников

ТОВ "Видавництво "Горобець", 2013. -400с: 140 ил. ISBN 978-966-8508-42-4.

© Б.Н.Малиновский, 2013

О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, Бог изобретатель...

А.С.Пушкин, октябрь-ноябрь, 1829.

|

Есть Пророки в своем Отечестве

Продолжение

Уметь дать направление - признак гениальности

Ф.Ницше

Вычислительные машины, созданные С.А.Лебедевым1

Трудно переоценить научный и практический вклад С.А.Лебедева в развитие управления мощными энергетическими системами. Его работы и теоретические исследования в этой области известны мировой общественности по целому ряду докладов на конференциях и по публикациям. В то же время основное наследие ученого - это работающие, серийно выпускаемые поколения электронных высокопроизводительных вычислительных машин и систем.

С.А.Лебедев является родоначальником электронной вычислительной техники в нашей стране. Им создано три поколения ЭВМ и мощных вычислительных систем. Первое из них - ламповые ЭВМ (МЭСМ, БЭСМ, М-20 и др.), второе - полупроводниковые ЭВМ (БЭСМ-6 и др.), и третье - машины и системы с использованием интегральных схем (ИС) и матричных БИС (ЭВМ 5Э26, МВК Эльбрус-2 и др.).

С.А.Лебедев создавал электронные вычислительные комплексы для решения как научных и народно-хозяйственных проблем, так и задач повышения обороноспособности нашего государства. Все разработки в то время носили закрытый характер и любые публикации о них жестко ограничивались. Основные характеристики ЭВМ и вычислительных систем, созданных С.А.Лебедевым и его коллективом, можно считать "обобщенной" характеристикой трудов Сергея Алексеевича и созданной им научной школы.

С.А.Лебедев является инициатором внедрения дискретной электронной вычислительной техники в радиолокацию, ракетостроение и систему передачи данных. По его инициативе впервые в СССР, а возможно и в мире, произведены работы по снятию данных с радиолокационных станций сопровождения целей в цифровом виде и передаче управляющей информации для наведения самолета на цель.

Преимущества дискретной вычислительной техники в системах военного применения были впервые продемонстрированы под руководством С.А.Лебедева в "Системе А" - экспериментальной системе противоракетной обороны. В ее состав входили ЭВМ М-40, радиолокаторы обнаружения и сопровождения цели, радиорелейные линии передачи данных в замкнутой системе точного наведения, система контрольно-измерительной аппаратуры и др.

Невольно возникает вопрос, как мог один человек создать и внедрить в серийное производство целых три поколения вычислительной техники гражданского и военного применения. Основой столь высокой эффективности его деятельности, безусловно, являются понимание основополагающих принципов развития столь сложного направления человеческой деятельности, как электронная вычислительная техника, глубокий теоретический анализ выполняемых проектов. Ошибка в научно-техническом решении рано или поздно даст о себе знать, приведет ко многим не нужным трудозатратам. Отсюда чрезвычайно высокие требования к Главному конструктору и разработчикам выполняемого проекта - никаких политизированных решений, проект должен быть от начала и до конца осмыслен во всех деталях. Никаких сверхреволюционных решений. Возможно, С.А.Лебедев был по-хорошему консервативен, тщательно обдумывал все аспекты проблемы и в результате не имел практически ни одного проекта "в корзину". Все его разработки были внедрены в серийное производство. С.А.Лебедев очень точно определил направление развития вычислительной техники. Ее передовым фронтом он считал высокопроизводительные вычислительные системы.

Многое пришлось выдержать С.А.Лебедеву в процессе внедрения новых поколений ЭВМ от высокопоставленных чиновников, пытавшихся своими решениями "помогать" делу. Сергей Алексеевич отстоял основное направление работы ИТМ и ВТ - высокопроизводительные вычислительные системы, несмотря на то, что ИТМ и ВТ предлагали главную роль в стране по разработке вычислительной техники на базе ЕС ЭВМ. С.А.Лебедев считал, что развитие вычислительной техники определяют сверхвысокопроизводительные системы и страна должна иметь самостоятельное направление в этой области.

В результате были созданы такие замечательные высокопроизводительные системы, как БЭСМ-6, 5Э26, АС-6, МВК Эльбрус и др. Одним из принципов С.А.Лебедева было постепенное наращивание параллелизма обработки информации. Так, например: в БЭСМ - параллельная арифметика, в М-20 - параллельная выборка команды и работа арифметического устройства, в М-40 - параллельная работа оперативной памяти, арифметического устройства и управления внешней памятью, в БЭСМ-6 - полный параллелизм и конвейеризация работы устройств.

Этот принцип Сергея Алексеевича был полностью воплощен в жизнь и при создании ЭВМ третьего поколения: 5Э26 - модульная многопроцессорная система с целью обеспечения надежности с помощью резервирования модулем и освоение новой элементно-конструкторской базы с использованием ИС; МВК Эльбрус-1 - модульный масштабируемый вычислительный комплекс, обеспечивающий распараллеливание процессов вычислений на уже созданной элементно-конструкторской базе; МВК Эльбрус-2 - архитектура МВК Эльбрус-1, с повышением производительности за счет внедрения новой высокопроизводительной элементной базы.

С.А.Лебедев был убежден, что в разработках ЭВМ должна использоваться отечественная элементно-конструкторская база. ИТМ и ВТ был первым заказчиком дискретных интегральных и больших интегральных схем в Министерстве электронной промышленности. Отставание в технологии компенсировалось передовыми схемотехническими и архитектурными решениями. Поэтому только дилетанты могут говорить, что мы отставали в области вычислительной техники. Мы раньше, чем американцы, более чем на 20 лет, с использованием нашей вычислительной системы, построенной в 1959 г., сбили баллистическую ракету. Мы имеем лучшую в мире противосамолетную систему, построенную на отечественной вычислительной технике. БЭСМ-6 была одной из лучших в мире ЭВМ по архитектурным и схемотехническим решениям. МВК Эльбрус-2, спроектированный на отечественной элементной базе, по производительности на скалярных операциях был сопоставим с лучшими зарубежными образцами высокопроизводительных ЭВМ.

Целый ряд архитектурных и схемотехнических решений, реализованных в наших ЭВМ, являются передовыми и по сей день. В этом разделе описываются важнейшие разработки в области электронной вычислительной техники, в которых принимал непосредственное участие С.А.Лебедев и которые составляют основу научного наследия этого выдающегося ученого.

В этом разделе, к сожалению, из-за ограничения объема книги мы не смогли представить все разработки, выполненные школой С.А.Лебедева. Поэтому было принято решение описать те ЭВМ и вычислительные комплексы, которые были изготовлены, отлажены и прошли хотя бы заводские испытания.

МЭСМ

Руководитель разработки - академик Академии наук УССР С.А.Лебедев.

Участники создания МЭСМ: Л.Н.Дашевский, Е.А.Шкабара, С.Б.Погребинский, Р.Г.Офенгенген, А.Л.Гладыш, В.В.Крайницкий, И.П.Окулова, З.С.Рапота, Л.А.Абалышникова, М.А.Беляев, Е.Б.Ботвиновская, А.А.Дашевская, Е.Е.Дедешко, В.А.Заика, А.И.Кондалев, И.М.Лисовский, Н.А.Михайленко, Ю.С.Мазыра, И.Т.Пархоменко, Т.И.Пецух, М.М.Пиневич, З.Л.Рабинович, А.Г.Семеновский, Н.И.Фурман, Р.Я.Черняк.

В 1948-1951 гг. в Киеве в лаборатории моделирования и вычислительной техники Института электротехники АН УССР под руководством академика Сергея Алексеевича Лебедева была создана первая советская малая электронная счетная машина (МЭСМ) - прототип современных ЭВМ. Созданием МЭСМ было положено начало развитию отечественной вычислительной техники.

При создании проекта МЭСМ в 1947 г. С.А.Лебедевым были независимо от работ Дж. фон Неймана сформулированы основные принципы построения архитектуры ЭВМ:

- в состав ЭВМ должны входить арифметическое устройство, память, устройство управления и устройство ввода-вывода;

- программа в машинных кодах должна храниться в той же памяти, что и числа;

- для представления чисел и команд должна применяться двоичная система счисления;

- вычисления должны выполняться автоматически в соответствии с программой, хранящейся в памяти;

- логические операции должны выполняться наряду с арифметическими операциями;

- память машины должна быть организована по иерархическому принципу.

К ноябрю 1950 г. монтаж действующего макета первой отечественной ЭВМ был завершен и началась его проверка путем решения тестовых и ряда простейших народно-хозяйственных задач.

МЭСМ была трехадресной синхронной ЭВМ с быстродействием 50 арифметических или логических операций в секунду. Время выполнения операций - 17,6 мс (за исключением операции деления - 20,8 мс). По предложению С.А.Лебедева в сумматоре была реализована цепочка сквозных переносов. Команды и числа представлялись словами с фиксированной запятой длиной 17 двоичных разрядов. Универсальное арифметическое устройство (АУ) реализовывало все элементарные арифметические и логические операции и включало накапливающий сумматор и два регистра на триггерах. Связанное с ним оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) с частотой выборки 5 кГц было рассчитано на запись 31 числа и 63 команд. Память команд и констант была расширена за счет штекерного долговременного запоминающего устройства (ДЗУ), на котором осуществлялся ввод и хранение 31 числа и 63 команд.

Выбор ОЗУ на ламповых триггерных схемах, содержащего 2500 триодов и 1500 диодов, предопределил последовательную систему подачи кодов чисел. Команды условных переходов, изменение масштабов чисел, контроль исправности устройств реализовывались программно. Машина останавливалась при переполнении разрядной сетки. Преобразование двоичных кодов в десятичные было реализовано схемно. Потребляемая мощность составляла 25 кВт.

МЭСМ была универсальной ЭВМ. Всего машина имела 13 команд (4 арифметические операции, операции сравнения, сложения кодов команд, команд переключения с ДЗУ на ОЗУ, вывода на печать, останова и др.).

В процессе опытной эксплуатации макета, включавшей решение важных научно-технических задач и доказавшей не только жизнеспособность, но и острую актуальность машины в условиях начинавшейся научно-технической революции, выяснилась необходимость введения ряда усовершенствований. Разрядность команд была увеличена до 21 двоичного разряда, аппаратура схем, реализующих алгоритм деления, была существенно упрощена. Для повышения производительности машины и обеспечения решения задач, требующих запоминания значительного количества чисел и команд (системы алгебраических и дифференциальных уравнений в частных производных с сотнями неизвестных), было предусмотрено ЗУ на магнитном барабане емкостью 5 тыс. слов, а также устройство ввода и хранения подпрограмм на магнитной ленте (трехдорожечный магнитофон).

С 25 декабря 1951 г. МЭСМ в более совершенной компоновке продолжила решение различных, теперь уже более сложных научно-технических и народно-хозяйственных задач, которые ставили известные ученые М.В.Келдыш, А.А.Дородницын, М.А.Лаврентьев, А.А.Ляпунов, М.Р.Шура-Бура, Б.В.Гнеденко и др.

Разработка и эксплуатация МЭСМ представляли чрезвычайно важный этап развития отечественной вычислительной техники. Это была настоящая школа, обусловившая формирование опытного коллектива разработчиков, эксплуатационщиков, операторов, программистов. Появление МЭСМ послужило мощным толчком для разработки широкого круга вопросов вычислительной математики. На машине было решено большое количество научно-технических и народно-хозяйственных задач (задачи ядерной физики, расчет линии электропередачи Куйбышев-Москва, задачи ракетной баллистики и др.), решение которых вручную надолго задержало бы развитие некоторых важных направлений отечественной науки и техники.

Для дальнейшей деятельности С.А.Лебедева в этой области разработка МЭСМ носила экспериментальный характер и явилась необходимым предварительным этапом - первой очередью создания быстродействующей электронной счетной машины (БЭСМ), в которой впервые в мире реализовалась параллельная обработка операндов в арифметическом устройстве. Технические характеристики МЭСМ были выбраны с учетом именно этого критерия. На них наложили свой отпечаток также условия разработки, элементно-конструкторская база того времени и крайне сжатые сроки изготовления машины.

В процессе создания МЭСМ разрабатывались, монтировались и опробовались быстродействующие устройства и узлы будущей БЭСМ.

Основные этапы разработки и пуска МЭСМ:

Октябрь - ноябрь 1948 г. Разработка общих принципов построения электронной цифровой вычислительной машины.

Январь - март 1949 г. Обсуждение характеристик вычислительной машины и мер сотрудничества при ее создании на научных семинарах с участием представителей Института математики и Института физики АН УССР.

Октябрь - декабрь 1949 г. Создание принципиальной блок-схемы и общей компоновки макета МЭСМ.

6 ноября 1950 г. Первый пробный пуск макета и начало решения на нем простейших практических и тестовых задач.

Ноябрь - декабрь 1950 г. Увеличение количества блоков запоминающих устройств, отработка алгоритмов операций сложения, вычитания, умножения и сравнения, завершение отладки макета.

4-5 января 1951 г. Демонстрация действующего макета приемной комиссии в составе Н.Н.Доброхотова, А.Ю.Ишлинского, С.Г.Крейна, С.А.Лебедева, Ф.Д.Овчаренко, И.Т.Швеца. Составление акта об окончании в 1950 г. разработки, изготовления и наладки макета, выработка рекомендаций по дальнейшему его совершенствованию.

10-11 мая 1951 г. Демонстрация работы машины в Киеве в присутствии известных ученых СССР Ю.Я.Базилевского, Н.Н.Боголюбова, М.В.Келдыша, К.А.Семендяева, А.Н.Тихонова и др.

Август - сентябрь 1951 г. Переделка блоков запоминания с целью повышения их надежности. Окончание переделки конструкции действующего макета, завершение новой компоновки МЭСМ и ее опробование.

25 декабря 1951 г. Пуск в эксплуатацию МЭСМ в новой компоновке.

БЭСМ АН СССР (БЭСМ-1), БЭСМ-2

Главный конструктор академик АН УССР, Герой Социалистического труда С.А.Лебедев.

Основные разработчики: К.С.Неслуховский, П.П.Головистиков, В.А.Мельников, B.C.Бурцев, В.Н.Лаут, А.Н.Зимарев, А.Г.Лаут, А.А.Соколов, М.В.Тяпкин, В.Я.Алексеев, В.П.Смирягин, И.Д.Визун, А.С.Федоров, O.K.Щербаков, Л.А.Орлов, А.В.Аваев, В.В.Бардиж, О.П.Васильев, С.И.Судариков, B.C.Чунаев, А.А.Грызлов, А.А.Павликов, С.Л.Поздняков, С.П.Кузнецов и др.

Машина электронная вычислительная общего назначения БЭСМ АН СССР (БЭСМ-1), разработанная в ИТМ и ВТ АН СССР, являлась самой быстродействующей машиной в Европе и одной из самых быстродействующих ЭВМ в мире - средняя производительность составляла 10 тыс. операций в секунду.

Область применения: крупные научные и производственные задачи.

Принята Государственной комиссией в апреле 1953 г. с оперативной памятью на ртутных трубках (1024 слова); в начале 1955 г. с оперативной памятью на потенциалоскопах (1024 слова); в 1957 г. с оперативной памятью на ферритовых сердечниках (2047 слов). Диодное задающее устройство на 1024 39-разрядных слова.

БЭСМ-1 была машиной параллельного действия: вся числовая информация была представлена в двоичном коде и операции выполнялись одновременно над всеми разрядами - параллельный принцип обработки операндов (зарубежные ЭВМ имели последовательную или параллельно-последовательную систему обработки информации). БЭСМ-1 имела также развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.

Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона используемых чисел (от 10-9 до 1010). На БЭСМ 1 обеспечивалась высокая точность вычислений (около 10 десятичных знаков).

Система представления чисел - двоичная с плавающей запятой, число разрядов для кодов чисел - 39 (цифровая часть числа - 32 разряда; знак числа - 1 разряд; порядок числа - 5 разрядов; знак порядка - 1).

Система команд - трехадресная. Число разрядов для кодов команд - 39. Код операции - 6 разрядов; коды адресов - 3 адреса по 11 разрядов каждый. В систему операций машины входят: арифметические операции, операции передач кодов, логические операции и операции управления. Операции могут производиться как с нормализованными, так и с ненормализованными числами.

БЭСМ-1 имела, кроме оперативной памяти, долговременное запоминающее устройство на полупроводниковых диодах (ДЗУ) емкостью до 1024 чисел. В ДЗУ постоянно хранились некоторые наиболее часто встречающиеся константы и подпрограммы. Содержимое ДЗУ не изменялось во время работы машины. Кроме того, машина имела внешний накопитель на магнитных лентах (НМЛ) - четыре блока по 30 тысяч чисел в каждом, а также промежуточный накопитель на магнитном барабане (НМБ) емкостью 5120 чисел со скоростью выборки до 800 чисел в секунду.

Ввод информации в машину со считывающего устройства на перфоленте (1200 чисел в минуту). Вывод результатов на электромеханическое печатающее устройство (1200 чисел в минуту), фотопечатающее устройство (200 чисел в секунду).

Конструкция: ЭВМ БЭСМ-1 была собрана на одной основной стойке. Кроме нее имелась стойка ДЗУ и шкаф питания. Имелся также пульт управления, служащий для пуска и остановки машины, отладки программ, а также для контроля за ее работой.

Элементно-конструкторская база: двух- и четырехламповые блоки (ячейки), в которых смонтированы различные схемы (триггеры, вентили, усилители и т.д.), и соединительные платы без активных элементов. Триггера вместе с входами на диодах занимали один четырехламповый блок. Вентили и усилители двухламповые, триггера и вентили были выполнены в основном на триодах 6Н8. Усилители и некоторые вентили выполнены на пентодах с трансформатором в аноде. БЭСМ-1 имела около 5 тыс. электронных ламп.

Программное обеспечение: системное ПО отсутствовало.

Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.

Технико-эксплуатационные характеристики:

- время полезной работы составляло - 72% в среднем;

- потребляемая мощность - около 30 кВт (без системы охлаждения);

- занимаемая площадь - до 100 м2.

БЭСМ-2 была создана как серийный аналог уникальной БЭСМ-1 и нашла широкое применение в ряде НИИ СССР и за рубежом (КНР).

Коллектив основных разработчиков такой же, как в БЭСМ-1.

Год окончания разработки: 1957.

Год начала выпуска: 1958.

Год окончания производства: 1962.

Область применения: в вычислительных центрах и научно-исследовательских организациях для численного решения широкого круга математических задач.

Основные технические характеристики аналогичны характеристикам БЭСМ-1.

Система команд машины отличалась от системы команд ЭВМ БЭСМ-1 тем, что были исключены редко использовавшиеся команды (например, передача модуля числа) и добавлены некоторые новые команды.

Принципиальные особенности:

- Оперативное запоминающее устройство на ферритовых сердечниках. Емкость 2048 39-разрядных чисел. Время выборки 10 мкс.

- Внешние запоминающие устройства - магнитные барабаны и сменные магнитные ленты. Емкость запоминающего устройства на одном барабане не менее 5120 кодов. Скорость считывания или записи - 880 чисел в секунду. Частота импульсов магнитного барабана - около 35 кГц. Максимальное время ожидания первого числа - 80 мкс, среднее - 40 мкс.

- Число лент - четыре. Запись на магнитную ленту производится группами. Максимальное число чисел в одной группе - 2047. Емкость каждой ленты не менее 40000 кодов. Скорость считывания или запись с лент - 400 чисел в секунду. Частота следования импульсов с магнитной ленты - около 16 кГц.

- Широкое применение полупроводниковых диодов. Количество полупроводниковых диодов 5 тыс., электронных ламп 4 тыс. Количество ферритовых сердечников 200 тыс.

- Усовершенствованная (мелкоблочная) конструкция, значительно повысившая надежность и удобство эксплуатации. Применены разъемы с плавающими контактами.

На серийных машинах БЭСМ-2 решены сотни тысяч задач чисто теоретических, прикладной математики, инженерных и пр. В частности, рассчитывались траектории полета космических аппаратов.

Машина разработана и внедрена в народное хозяйство коллективами ИТМ и ВТ АН СССР и завода им. Володарского (г. Ульяновск).

"ДИАНА-1", "ДИАНА-2"

Руководители работ: академик С.А.Лебедев, Д.Ю.Панов, В.И.Рыжов, В.С.Бурцев, Г.Т.Артамонов.

Основные разработчики: Е.П.Ландер, А.Н.Зимарев, М.Р.Шура-Бура, М.П.Сычева, А.А.Новиков, Е.А.Кривошеев, М.В.Тихонова, А.Г.Лаут, B.C.Чунаев, A.С.Крылов, Л.Ф.Крылова и др.

Окончание разработки и проведение испытаний в 1955 г.

Основные характеристики: специализированная ЭВМ "Диана-1" последовательного действия с коммутируемой программой обработки. "Диана-2" - фиксированная запятая, разрядность 10, система команд одноадресная, количество команд - 14, объем командной памяти - 256, ЗУ констант, оперативная память на магнитострикционных линиях задержки.

Элементная база: применение в логических элементах миниатюрных радиоламп, память на магнитострикционных линиях задержки.

Принципиальные особенности:

- осуществление автоматического съема данных с обзорной радиолокационной станции с селекцией объекта от шумов, одновременное сопровождение нескольких целей с построением траектории их движения и наведение самолета на цель (указанные функции осуществлены впервые в мире);

- преобразование интервалов времени и угловых положений в числовые величины (оцифровка данных).

ЭВМ М-20, БЭСМ-4

Главный конструктор академик С.А.Лебедев.

Зам. главного конструктора - М.К.Сулим и М.Р.Шура-Бура. Основные разработчики: П.П.Головистиков, В.Я.Алексеев, В.В.Бардиж, В.А.Мельников, B.Н.Лаут, А.А.Соколов, М.В.Тяпкин, А.С.Федоров, О.П.Васильев, O.K.Щербаков.

Технические характеристики: быстродействие 20 тыс. операций в секунду, оперативная память на ферритовых сердечниках емкостью 4096 слов, представление чисел с плавающей запятой, разрядность 45, система элементов - ламповые и полупроводниковые схемы, внешняя память - магнитные барабаны и ленты.

Введена в действие в 1958 г. Выпускалась серийно.

Принципиальные особенности:

- впервые в отечественной практике применена автоматическая модификация адреса;

- совмещение работы АУ и выборки команд из памяти;

- введение буферной памяти для массивов, выдаваемых на печать. Совмещение печати со счетом;

- использование НМЛ с быстрым пуском и остановом;

- Для М-20 разработана одна из первых систем программного обеспечения ИС-2. (Институт прикладной математики АН СССР).

В постановлении Президиума АН СССР от 20 февраля 1959 г. говорилось:

"...Создание машины М-20 является выдающимся достижением в развитии советской техники универсальных цифровых вычислительных машин. По своему быстродействию машина М-20 превосходит существующие отечественные и серийные зарубежные математические вычислительные машины.

Благодаря большому быстродействию, совершенству логической структуры и развитой системе оперативных и внешних запоминающих устройств, а также высокой степени надежности машины, она позволяет решить подавляющее большинство современных сложных задач, выдвигаемых отраслями науки и техники".

БЭСМ-4. Научный руководитель разработки - академик С.А.Лебедев. Главный конструктор БЭСМ-4 - О.П.Васильев.

Коллектив основных разработчиков такой же как в М-20.

БЭСМ-4 являлась фактически модернизацией ЭВМ М-20 с использованием полупроводниковых элементов и несколько расширенной системой команд.

Технические характеристики: быстродействие 20 тыс. операций в секунду, оперативная память на ферритовых сердечниках емкостью 16 384 слова, представление чисел с плавающей запятой, разрядность 45, система элементов - полупроводниковые схемы, внешняя память на МБ.

Введена в строй в 1962 г. Выпускалась серийно.

Принципиальные особенности:

- использованы полупроводниковые элементы;

- машина программно совместима с ЭВМ М-20;

- предусмотрена возможность подключения второго ОЗУ на ферритовых сердечниках емкостью 16 384 48-разрядных числа;

- работа с удаленными объектами по каналам связи. Четыре входа с телефонных и 32 входа с телеграфных линий связи с соответствующими скоростями - 1200 и 50 бод.

Машины БЭСМ-4 применялись для решения различных задач в вычислительных центрах, научных лабораториях, для автоматизации физического эксперимента и др.

Машина разработана и внедрена в народное хозяйство коллективами СКБ ИТМ и ВТ АН СССР и Ульяновского завода им. Володарского.

ЭВМ М-40, М-50, 5Э92

Главный конструктор: академик С.А.Лебедев, зам. главного конструктора - ответственный исполнитель: B.C.Бурцев.

Основные разработчики: B.C.Чунаев, В.И.Рыжов, Ю.Н.Синельников, В.Ф.Петров, А.Г.Лаут, Ю.В.Никитин, В.М.Соколов, В.П.Разроев, Ю.С.Аверин, Б.А.Бабаян, М.Д.Великовский, В.Я.Горштейн, O.K.Гущин, А.С.Крылов, Л.Ф.Крылова, А.Ф.Крупский, С.Е.Казанский, С.Г.Карабутов, Е.А.Кривошеев, П.И.Козулин, В.И.Мараховский, Е.М.Нестеров, Г.М.Орлов, В.М.Пивненко, Ю.Х.Сахин, И.К.Хайлов, С.И.Судариков, А.А.Грызлов, Ю.В.Никишин.

Разработаны принципы построения вычислительных средств ПРО и создан высокопроизводительный вычислительный комплекс для решения задач высококачественного автоматического управления сложными, разнесенными в пространстве объектами, работающими в реальном масштабе времени.

ЭВМ М-40 начала выполнять сложные боевые задачи в 1957 г.

Впервые были предложены принципы распараллеливания вычислительного процесса за счет аппаратных средств.

Технические характеристики: быстродействие до 40 тыс. операций в секунду, оперативная память на ферритовых сердечниках емкостью 4096 40-разрядных слов, цикл 6 мкс, представление чисел с фиксированной запятой, разрядность 36, система элементов ламповая и феррит-транзисторная, внешняя память - магнитный барабан емкостью 6 тыс. слов.

Машина работала в комплексе с аппаратурой процессора обмена с абонентами системы и аппаратурой счета и хранения времени.

Область применения: данный комплекс управлял радиолокационными станциями дальнего обнаружения и сопровождения цели и точного наведения противоракеты на баллистическую ракету противника. В марте 1961 г. на этом комплексе впервые в мире была ликвидирована боевая часть баллистической ракеты осколочным зарядом противоракеты. За эти работы коллектив ведущих разработчиков комплекса был удостоен Ленинской премии, в том числе академик С.А.Лебедев и B.C.Бурцев.

Принципиальные особенности:

- плавающий цикл управления операциями, позволяющий совместить во времени работу арифметического устройства, ОЗУ и процессора ввода вывода;

- асинхронная работа с 8 дуплексными радиорелейными линиями связи с общей пропускной способностью 1 млн бит/с без снижения производительности вычислительной системы;

- система прерываний;

- впервые использовано совмещение выполнения операций с обменом;

- мультиплексный канал обмена;

- работа в замкнутом контуре управления в качестве управляющего звена;

- работа с удаленными объектами по радиорелейным дуплексным линиям связи;

- впервые введена аппаратура счета и хранения времени;

ЭВМ М-50 введена в строй в 1959 г. и явилась модификацией ЭВМ М-40, обеспечивающей выполнение операций с плавающей запятой и рассчитанной на применение в качестве универсальной ЭВМ. На базе М-40 и М-50 был создан двухмашинный комплекс.

Боевые пуски противоракет сопровождались записью информации по всем направлениям ее входа и выхода на магнитные ленты контрольно-регистрирующей аппаратуры (КРА). Это давало возможность в реальном масштабе времени "проигрывать" и анализировать каждый пуск, для чего М-40 и М-50 имели развитую систему прерываний.

ЭВМ 5Э92 - модификация М-50, рассчитанная на применение в комплексе обработки данных. Особенности ЭВМ: широкое применение феррит-транзисторных элементов в низкочастотных устройствах.

ЭВМ 5Э92б, 5Э51

Главный конструктор: академик С.А.Лебедев, заместитель главного конструктора: B.C.Бурцев.

Основные разработчики: В.И.Рыжов, Е.А.Кривошеев, Ю.Х.Сахин, В.Я.Горштейн, Л.Н.Назаров, В.М.Соколов, В.Ф.Петров, O.K.Гущин, И.К.Хайлов, Ю.В.Никитин, П.И.Козулин, Г.М.Орлов, А.С.Крылов, А.Г.Лаут, Б.А.Бабаян, Ю.С.Аверин, Л.Ф.Крылова, Ю.Н.Никольская, М.В.Тихонова, М.Забусов, Д.И.Обидин, А.Ф.Крупский, A.M.Степанов, С.Л.Кольцова, А.А.Новиков, Е.М.Нестеров, М.Ф.Фадеев, B.C.Александров, С.Г.Карабутов, З.А.Руцкая, А.А.Грызлов, Ю.В.Никишин, Э.Р.Фильцев, Н.И.Квашнин, В.М.Пахомов.

Машина применялась в вычислительных и управляющих информационных комплексах системы ПРО, комплексах управления космическими объектами, центрах контроля космического пространства и др.

Аванпроект - 1960 г., год окончания разработки - 1961 г.

Межведомственные испытания комплекса из восьми машин - 1967 г.

Основные характеристики:

ЭВМ включала два процессора (большой и малый), работающие на одну общую оперативную память. Быстродействие большого процессора 500 тыс. оп./с, а малого 37 тыс. оп./с. Представление чисел с фиксированной запятой, разрядность 48, емкость оперативной памяти 32 тыс. слов, основной цикл работы 2 мкс.

Малый процессор осуществлял управление работой 4-х магнитных барабанов по 16 тыс. слов каждый и 16 магнитных лент. Он также обеспечивал работу системы с 28 телефонными и 24 телеграфными дуплексными каналами связи.

Элементно-конструкторская база: ЭВМ полностью построена на полупроводниковой элементной базе (дискретные полупроводники). Конструкция ячеечная. Элемент замены - блок, содержащий 30 ячеек.

В этой ЭВМ впервые был реализован принцип многопроцессорности, внедрены новые методы управления внешними запоминающими устройствами, позволяющие осуществить одновременную работу нескольких машин на единую внешнюю память. Комплекс мог включать в зависимости от решаемых задач 1, 2, 4 или 8 ЭВМ.

Принципиальные особенности:

- одна из первых полностью полупроводниковых ЭВМ;

- двухпроцессорный комплекс с общим полем оперативной памяти;

- полный аппаратный контроль;

- возможность создания многомашинных систем с общим полем внешних запоминающих устройств;

- возможность автоматического скользящего резервирования машин в системе;

- развитая система прерываний с аппаратным и программным приоритетом;

- работа с удаленными объектами по дуплексным телефонным и телеграфным линиям.

Программное обеспечение (ПО):

- специальное математическое обеспечение реального времени;

- развитая система тестовых и диагностических программ, существенно использующая аппаратный контроль и позволяющая определить неисправный блок.

ЭВМ 5Э51 - модификация 5Э92б.

Серийный выпуск и работа в системе с 1965 г.

Отличительные особенности:

- представление чисел с плавающей запятой;

- виртуальная память с помощью базирования;

- мультипрограммный и многозадачный режим работы с аппаратной поддержкой защиты по оперативной памяти и каналам обмена с внешней памятью.

БЭСМ-6

Главный конструктор: Герой Социалистического Труда академик С.А.Лебедев; заместители главного конструктора: В.А.Мельников, Л.Н.Королев, Л.А.Теплицкий.

Основные разработчики: А.А.Соколов, В.Н.Лаут, М.В.Тяпкин, В.Л.Ли, Л.А.Зак, В.И.Смирнов, А.С.Федоров, O.K.Щербаков, А.В.Аваев, В.Я.Алексеев, О.А.Большаков, В.Ф.Жиров, В.А.Жуковский, Ю.И.Митропольский, Ю.Н.Знаменский, B.C.Чехлов, В.Я.Семешкин, В.А.Иванов и др.

Ведущие разработчики программного обеспечения: В.П.Иванников, А.Н.Томилин, Д.Б.Подшивалов, М.Г.Чайковский, В.Ф.Тюрин, Э.З.Любимский, B.C.Штаркман, Н.Н.Говорун, В.П.Шириков, И.Н.Силин, В.М.Курочкин, Ю.М.Баяковский и др.

Основные исполнители: ИТМ и ВТ АН СССР и завод САМ. Выпускалась серийно с 1967 г.

Вычислительные машины БЭСМ-6 выпускались 17 лет и использовались в крупных вычислительных центрах многих отраслей народного хозяйства, в научных институтах, учебных заведениях, в системах управления сложными техническими объектами.

Первая в СССР ЭВМ, имеющая быстродействие 1 млн операций в секунду.

Технические характеристики: быстродействие 1 млн операций в секунду, оперативная память 64-128К 50-разрядных слов, время цикла ОЗУ 2 мкс, время выборки 0,8 мкс, представление чисел с плавающей запятой, разрядность 48, параллельный обмен по шести каналам внешней памяти и 32 каналам связи.

Принципиальные особенности:

- система элементов с широкими логическими возможностями и парафазной синхронизацией;

- глубокое совмещение выполнения команд на основе асинхронной конвейерной структуры;

- использование ассоциативной сверхбыстродействующей буферной памяти;

- первое использование виртуальной памяти в отечественных машинах;

- использование стекового ("магазинного") способа обращения к памяти;

- совмещенный со счетом параллельный обмен массивами данных по шести каналам с магнитными барабанами, магнитными дисками и магнитными лентами;

- операционная система с многопрограммным режимом работы.

В акте Государственной комиссии, принимавшей БЭСМ-6, отмечено:

"БЭСМ-6 стала первой в стране машиной, имеющей быстродействие около 1 млн одноадресных операций в секунду и использующей систему элементов с тактовой частотой 9 МГц. Высокая тактовая частота элементов потребовала от разработчиков новых оригинальных конструктивных решений для сокращения длин соединений элементов и уменьшения паразитных емкостей. Высокое быстродействие машины обеспечивается рациональным построением арифметического устройства, совмещением работы отдельных устройств машины, согласованием времени работы памяти и арифметического устройства за счет разделения оперативной памяти на ряд параллельно работающих блоков и применением самоорганизующейся сверхбыстродействующей буферной памяти на быстрых регистрах.

Комиссия с удовлетворением отмечает, что БЭСМ-6 обладает основными структурными особенностями современных высокопроизводительных машин, позволяющими использовать ее в мультипрограммном режиме и в режиме разделения времени: системой прерывания, аппаратом защиты памяти, аппаратом защиты команд, аппаратом присвоения адресов, магазинной организацией выполнения команд.

Высокие показатели машины получены при сравнительно небольшом количестве полупроводниковых приборов (около 60 тыс. триодов и 180 тыс. диодов), что показывает рациональность принятых схемных решений".

За разработку и внедрение машины БЭСМ-6 С.А.Лебедев, В.А.Мельников, Л.Н.Королев, Л.А.Зак, В.Н.Лаут, А.А.Соколов, В.И.Смирнов, А.Н.Томилин, М.В.Тяпкин, В.Я.Семешкин, В.А.Иванов были удостоены Государственной премии.

ЭВМ 5Э65, 5Э67

Главный конструктор: академик С.А.Лебедев, заместитель главного конструктора: И.К.Хайлов.

Основные разработчики: С.Л.Кольцова, В.И.Лыжников, Г.М.Орлов, Ю.Н.Синельников, В.М.Пивненко, Д.Б.Подшивалов, Л.Е.Пшеничников, А.К.Фоменко, М.Г.Чайковский, О.Н.Шпаков, Е.В.Влунин.

Эскизный проект - 1965 г., технический проект - 1968 г. Год окончания разработки: 1968. Год начала выпуска: 1969.

5Э65 - перевозимый высокопроизводительный вычислительный комплекс специального применения - в системах противоракетной (ПРО) и противосамолетной обороны (ПСО), обеспечивающий при слежении за объектами в реальном масштабе времени в полевых условиях прием и обработку данных с высокой степенью достоверности за счет применения памяти с неразрушающим считыванием, полного аппаратного контроля, средств устранения последствий сбоев. Эффективности вычислительного процесса способствовали переменная длина слова (12, 24, 36 разрядов) и безадресная стековая система команд.

ЭВМ 5Э67 - перевозимый многомашинный высокопроизводительный комплекс на базе модифицированной 5Э65 с общим полем внешней памяти, аппаратно-программными средствами реконфигурации на уровне машин. Комплекс обеспечивает работу в жестких климатических условиях. На базе 5Э67 был создан комплекс радионаблюдения в атмосфере и космосе в реальном масштабе времени, который эксплуатируется по настоящее время.

За создание 5Э67 И.К.Хайлов удостоен Государственной премии 1977 г.

ЭВМ 5Э26, 40У6

Главные конструкторы - С.А.Лебедев, B.C.Бурцев.

Заместители главных конструкторов: Е.А.Кривошеев, В.Н.Лаут, А.А.Новиков, Ю.Д.Острецов, М.И.Одесский, Д.Б.Подшивалов, Г.С.Марченко.

Основные разработчики: К.Я.Трегубов, П.В.Борисов, Б.А.Вайсбурд, Л.Ф.Крылова, Ю.М.Аксенова, Е.М.Румянцев, В.Ф.Петров, М.Д.Великовский, П.С.Мико, В.П.Зверков, А.Ф.Ненароков, Ю.С.Рябцев, Л.А.Козлов, С.Н.Кнорозов, М.Ф.Фадеев, В.И.Степанов, Д.И.Обидин, В.П.Залесин, С.Л.Подгорнова, П.Д.Софронов, А.А.Алексеев, П.П.Хамчук, В.И.Кровопусков, В.Я.Алексеев, Н.С.Фетисов, В.А.Иващенко, Л.Е.Карпов, A.M.Березко, М.Ю.Никитин, А.С.Попов, С.Н.Карпинский.

Организация-разработчик: Институт точной механики и вычислительной техники АН СССР.

Год окончания разработки: 1978. Год начала выпуска: 1978. Год прекращения производства: 1994. Выпущено - 1,5 тысячи машин.

Первая ЭВМ в СССР, построенная на отечественных интегральных схемах. ЭВМ 5Э26 является мобильной управляющей многопроцессорной высокопроизводительной вычислительной системой, построенной по модульному принципу.

Технические характеристики: производительность трехпроцессорной вычислительной системы 1,5 млн операций в секунду; длина слова 32 разряда; представление информации: целое слово, полуслово, байт, бит; объем оперативной памяти 32 Кбайт; объем командной памяти 64-256 Кбайт; независимый процессор ввода - вывода информации по 12 каналам связи - максимальный темп обмена свыше 1 Мбайт/с; объем 2,5-4,5 м3; потребляемая мощность 5-7 кВт, занимаемый объем 2,5-4,5 м3.

Элементная база: стандартная серия ТТЛ-микросхем.

Конструкция: ячеечная, блочная.

Выпускалась в двух модификациях, различающихся объемом командной памяти.

ЭВМ 5Э26 всех модификаций, благодаря правильности принятых на начальном этапе их разработки решений и высокой надежности, обеспечиваемой отказоустойчивой архитектурой, эксплуатируются до сих пор (на протяжении более, чем 25 лет).

Принципиальные особенности:

- мобильная многопроцессорная высокопроизводительная структура, построенная по модульному принципу, легко адаптируемая к различным требованиям по производительности и памяти в системах управления;

- машина с автоматическим резервированием на уровне модулей, обеспечивающая восстановление вычислительного процесса при сбоях и отказах аппаратуры в системах управления, работающая в реальном времени;

- машина может быть использована как универсальная ЭВМ, снабженная развитым математическим обеспечением, эффективной системой автоматизации программирования и возможностью работы с языками высокого уровня;

- энергонезависимая память команд на микробиаксах с возможностью электрической перезаписи информации с внешних носителей;

- введена эффективная система эксплуатации с двухуровневой локализацией неисправной ячейки, обеспечивающая эффективность восстановления аппаратуры среднетехническим персоналом;

- тестовое программное обеспечение позволяло в автоматическом режиме локализовать неисправность с точностью до блока (типового элемента замены), а в большинстве случаев - с точностью до ячейки;

- системное программное обеспечение включало транслятор с ФОРТРАНА, автокода, файловую систему, мониторную систему и ряд других программ. Для обеспечения работ по отладке системных и пользовательских программ был создан имитационный комплекс на БЭСМ-6;

- создана и внедрена в производство технология многослойных печатных плат.

За создание ЭВМ 5Э26 Е.А.Кривошеев, Ю.Д.Острецов и Ю.С.Рябцев удостоены Государственной премии.

ЭВМ 40У6 - модификация 5Э26. Главный конструктор: Е.А.Кривошеев. Заместители главного конструктора: Л.А.Козлов, Е.Ф.Бережной, Ю.С.Рябцев, Д.Б.Подшивалов, П.В.Борисов, Б.А.Вайсбурд.

Год окончания разработки: 1988.

Год начала выпуска: 1988, выпускается до настоящего времени.

ЭВМ 40У6 является модернизацией ЭВМ 5Э26 и имеет следующие технические характеристики: для повышения производительности увеличено число процессоров с 3 до 5, 32-разрядное слово, плавающая запятая, оперативная память 256 Кб (дублируется), командная память 512 Кб (дублируется), 15-канальный процессор ввода-вывода информации (дублируется), потребляемая мощность 5,5 кВт, объем 2,5-4,5 м3.

Элементная база: маломощная серия ТТЛ-микросхем, КМОП-микросхемы памяти.

В состав программного обеспечения дополнительно вошли: трансляторы с языков Паскаль и Си.

За создание ЭВМ 40У6 Е.А.Кривошеев удостоен Государственной премии России.

"Создание в тяжелые послевоенные годы первой оригинальной отечественной ЭВМ и многих последующих все более и более производительных вычислительных машин было научным подвигом С.А.Лебедева и его соратников. Имя Сергея Алексеевича Лебедева - основоположника отечественной электронной вычислительной техники - по праву стоит в одном ряду с именами И.В.Курчатова и С.П.Королева." (Ю.Осипов. Президент РАН)

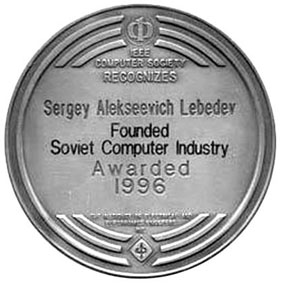

Свидетельство Компьютерного Общества IEEE

о награждении Сергея Алексеевича Лебедева медалью "Computer Pioneer" от 1 октября 1997 г. Москва, Россия2

Сергей Алексеевич Лебедев

Разработчик первых вычислительных машин в Советском Союзе и основатель советской компьютерной индустрии.

С.А.Лебедев внес основополагающий вклад в становление и развитие вычислительных отраслей науки в бывшем СССР. Им разработаны главные принципы построения и структура универсальных электронных цифровых вычислительных машин, организована работа коллективов разработчиков высокопроизводительных ЭВМ, промышленное производство этих ЭВМ и их внедрение, подготовка кадров.

С.А.Лебедева называют "отцом вычислительной техники" в СССР. Его имя и значимость его научной, организаторской, педагогической и общественной деятельности сопоставима с именами и значимостью деятельности академиков И.В.Курчатова, С.П.Королева, М.В.Келдыша в области атомной энергии и освоения космического пространства. Успехи в этих важнейших областях научно-технического прогресса непосредственно связаны с использованием высокопроизводительных вычислительных машин и систем, разработанных под руководством С.А.Лебедева.

Будущей деятельности С.А.Лебедева в области теории и практики конструирования цифровых ЭВМ предшествовали его выдающиеся работы в области электротехники (в первую очередь, создание теории "искусственной устойчивости" электрических систем и соответствующих автоматических регуляторов) и в области создания и использования средств аналоговой вычислительной техники для автоматизации расчетов режимов работы электрических сетей.

С.А.Лебедев в течение 20 лет возглавлял в Москве Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) Академии наук СССР, в котором им был создан деятельный коллектив и научная школа по разработке самых быстродействующих машин, требующих решения новых сложных проблем. С.А.Лебедев считал, что такие разработки являются главной движущей силой в развитии вычислительной техники.

Ранее при создании С.А.Лебедевым в Киеве (1951) малой электронной счетной машины (МЭСМ) им были проверены на ней фундаментальные принципы построения ЭВМ и конкретные технические решения, накоплен опыт наладки и эксплуатации ЭВМ, программирования алгоритмов важнейших вычислительных задач.

Первой ЭВМ, разработанной под руководством С.А.Лебедева в ИТМ и ВТ (1953 г.) была машина параллельного действия БЭСМ-1 (8-10 тыс. оп./с). БЭСМ-1 послужила основой для создания всех последующих ЭВМ в СССР. Возможности, предоставляемые составом операций БЭСМ-1, в первую очередь операциями над числами "с плавающей запятой" с обеспечением большого диапазона используемых чисел и высокой точности вычислений, позволили решать на ЭВМ крупные научные и производственные задачи.

С.А.Лебедевым были предложены многие решения по распараллеливанию в ЭВМ процесса обработки данных, использованию новых элементов и технологий, модульности построения вычислительных систем, реализация которых привела к значительному увеличению производительности ЭВМ.

Так, разработанная под руководством С.А.Лебедева ЭВМ М-20 (1958) с производительностью 20 тыс. оп./с имела новые важные структурные особенности - частичное совмещение операций, аппаратную организацию циклов, параллельную работу процессора и устройства вывода информации на печать.

Развитию научной школы С.А.Лебедева существенно способствовали его своевременные публикации и выступления на научных конференциях.

В первой половине 60-х годов С.А.Лебедев организует работу по созданию специализированных быстродействующих ЭВМ, ориентированных на работу в системах реального времени. В этих машинах был реализован ввод в машину информации непосредственно с линий связи.

Выдающимся достижением С.А.Лебедева и возглавляемого им коллектива разработчиков в ИТМ и ВТ стало создание универсальной быстродействующей ЭВМ БЭСМ-6 (1967), превосходившей по производительности (1 миллион операций в секунду) все ЭВМ, разработанные до этого в СССР. Высокая производительность машины определялась как применением высокочастотных полупроводниковых элементов, так и ее новой развитой структурой. Без преувеличения можно сказать, что многие новые принципы, положенные в основу серийной машины БЭСМ-6, предвосхитили то, что сейчас считается обязательным для современных вычислительных систем.

С.А.Лебедев хорошо понимал необходимость совместной работы инженеров и математиков-программистов при создании вычислительных систем.

По его инициативе в ИТМ и ВТ была создана лаборатория математического обеспечения ЭВМ, ее сотрудники были полноправными участниками разработки БЭСМ-6.

Большие возможности машины явились стимулом создания для нее развитого математического обеспечения, позволяющего эффективно ее использовать. Можно сказать, что создание БЭСМ-6 дало мощный импульс широкому развитию работ по созданию математического обеспечения ЭВМ в СССР.

При разработке БЭСМ-6 по инициативе С.А.Лебедева создавались и использовались развитые методы проектирования и описания ЭВМ, в том числе имитационное математическое моделирование работы устройств, способствовавшее выбору оптимальных структурных решений, использование алгебрологических выражений, что обеспечивало обозримость и простоту понимания схем.

Высказанные С.А.Лебедевым идеи создания многопроцессорных и многомашинных вычислительных комплексов различной организации были реализованы в дальнейшем коллективами разработчиков ИТМ и ВТ. Эти комплексы многие годы успешно использовались и используются для выполнения важнейших работ, в том числе в центрах управления полетами космических аппаратов.

Его основными чертами, как человека, которые отмечают все соприкасавшиеся с ним, были справедливость, доверие, требовательность, доброта и полное отсутствие чувства своего превосходства по отношению к другим.

The Award

The Computer Pioneer Award was established in 1981 by the Board of Governors of the IEEE Computer Society to recognize and honor the vision of those people whose efforts resulted in the creation and continued vitality of the computer industry. The award is presented annually to outstanding individuals whose main contribution to the concepts and development of the computer field was made at least fifteen years earlier.

Until recently, scientists and engineers from Central and Eastern Europe have been underrepresented in this roster. Prior to the recent political changes, we in the West did not have' access to the details of the work or the significance of that work in their countries. In order to redress this disparity, the Computer Society mounted a special effort during 1996, as a part of its own 50th anniversary celebration, to identify candidates from Central and Eastern Europe.

The recognition is engraved on the Computer Pioneer medal specially struck for the Society.

The Board of Governors of the IEEE Computer Society is proud to recognize the following as Computer Pioneers:

1996

Sergey Alekseevich Lebedev

Alexej A.Lyapunov

Computer Pioneer Award Sub-Committee

John A.N. (JAN) Lee, Chair All living Computer Pioneer Medalists are members.

1Сергей Алексеевич Лебедев. К 100-летию основоположника отечественной вычислительной техники. 2002. Физматлит. Стр. 262-286. Из Раздела 4 "Вычислительные машины, созданные С.А.Лебедевым и учениками его школы" опубликована только первая часть - вычислительные машины, созданные С.А.Лебедевым.

2Перевод с английского языка. Из книги "Сергей Алексеевич Лебедев". К 100-летию со дня рождения основоположника отечественной электронной вычислительной техники. Отв. ред. В.С.Бурцев. Составители: Ю.Н.Никольская, А.Н.Томилин, Ю.В.Никитин, Н.С.Лебедева. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. Стр. 51-53.

Под редакцией Бориса Малиновского "Маленькие рассказы о больших ученых"

ТОВ "Видавництво "Горобець", 2013. -400с: 140 ил. ISBN 978-966-8508-42-4

© Б.Н.Малиновский, 2013