|

"Маленькие рассказы о больших ученых"

100-летию Николая Михайловича Амосова,

110-летию Сергея Алексеевича Лебедева,

90-летию Виктора Михайловича Глушкова

посвящается:

Юбилейный сборник избранных публикаций Н.Амосова, С.Лебедева, В.Глушкова и воспоминаний современников

ТОВ "Видавництво "Горобець", 2013. -400с: 140 ил. ISBN 978-966-8508-42-4.

© Б.Н.Малиновский, 2013

О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, Бог изобретатель...

А.С.Пушкин, октябрь-ноябрь, 1829.

|

Есть Пророки в своем Отечестве

Уметь дать направление - признак гениальности

Ф.Ницше

"...Всегда будем гордиться"

Мы всегда будем гордиться тем, что именно в Академии наук Украины, в нашем родном Киеве, расцвел талант С.А. Лебедева как выдающегося ученого в области вычислительной техники и математики, а также крупнейших автоматизированных систем. Он положил начало созданию в Киеве замечательной школы в области информатики. Его эстафету подхватил В.М. Глушков. И теперь у нас плодотворно работает один из крупнейших в мире - Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины.

Замечательной чертой Сергея Алексеевича была его забота о молодежи, доверие к ней, поручение молодым решения самых сложных задач. Этому способствовал незаурядный педагогический талант ученого. Многие ученики Сергея Алексеевича стали крупными учеными и развивают свои научные школы.

Вся жизнь выдающегося ученого - это героический пример служения науке, своему народу. С.А. Лебедев всегда стремился объединить высочайшую науку с практикой, с инженерными задачами.

Он жил и трудился в период бурного развития электроники, вычислительной техники, ракетостроения, освоения космоса и атомной энергии. Будучи патриотом своей страны, Сергей Алексеевич принял участие в крупнейших проектах И.В. Курчатова, С.П. Королева, М.В. Келдыша, обеспечивших создание щита Родины. Во всех их работах роль электронных вычислительных машин, созданных Сергеем Алексеевичем, без преувеличения, огромна.

Его выдающиеся труды навсегда войдут в сокровищницу мировой науки и техники, а его имя должно стоять рядом с именами этих великих ученых.

Сергею Алексеевичу ничто человеческое не было чуждо, он любил жизнь во всех ее проявлениях. Прекрасная семья русских интеллигентов Лебедевых собирала вокруг себя представителей передовой культуры того времени. Увлекался Сергей Алексеевич и спортом, особенно альпинизмом. И, может быть, взбираясь на горные вершины, он готовил себя к познанию тех научных вершин вычислительной техники, которые он одним из первых в мире увидел и покорил.

Поистине велик был этот замечательный и вместе с тем очень скромный человек. Лучший памятник ему - талантливая научная школа, созданная им и продолжающая славные дела и традиции своего незабвенного Учителя.

Президент НАН Украины академик Б.Е.Патон

Автобиография1

Родился в 1902 г. в г. Горький. Отец - литератор-народоволец. Мать - школьная учительница. После Октябрьской революции отец работал в Наркомобразе, а затем получил персональную пенсию и занимался литературной деятельностью. Умер в 1940 г. Мать после Октябрьской революции была учительницей в школе первой ступени, а затем вышла на пенсию. Жила вместе с сестрами в Москве, умерла в 1949 г. Сестры Екатерина и Татьяна - художницы. Сестра Елена - домашняя хозяйка.

До Октябрьской революции я учился в начальной школе, а затем в гимназии в г. Горький. В 1918 г. вместе с семьей переехал в г. Ульяновск, где учился в школе II ступени, а затем в г. Курмыш и г. Сарапул. В 1920 г. в связи с вызовом отца т. Луначарским переехал в Москву, где поступил в Московское высшее техническое училище (МВТУ) на электротехнический факультет (в дальнейшем выделен в Московский энергетический институт (МЭИ).

На старших курсах МЭИ значительное количество времени уделял изучению иностранной технической литературы, особенно в области электрических сетей. В качестве дипломного проекта мной была выбрана исследовательская тема по новой в то время проблеме - "Устойчивость параллельной работы электрических станций". В 1928 г., окончив и защитив эту дипломную работу, я получил диплом инженера-электрика и был оставлен при МЭИ в качестве преподавателя. Одновременно поступил на работу во Всесоюзный электротехнический институт на должность младшего научного сотрудника.

За период 1928-1936 гг. основным направлением моей работы являлась область мощных энергосистем и в частности - исследование и изучение вопросов устойчивости параллельной работы, регулирования напряжения и частоты, передачи энергии на большие расстояния и тому подобное.

В ВЭИ мной была организована лаборатория электрических систем, занявшаяся под моим руководством исследованием вопросов устойчивости и регулирования мощных энергосистем, разработкой практических методов расчета и их внедрения в практику проектирования и эксплуатации. Сложность этих расчетов заставила меня заняться разработкой моделей сетей переменного тока, которые затем были изготовлены в ВЭИ для Теплоэлектропроекта и Уралэнерго. Применительно к этим моделям мной были разработаны новые, более совершенные методы расчета сложных электрических систем.

В МЭИ я вначале вел занятия по "Основам электротехники", затем разработал новый курс "Устойчивость параллельной работы электрических систем", который через некоторое время вводится во всех энергетических ВТУЗах. Одновременно мной проводится большое количество докладов и сокращенных курсов по этим вопросам в энергетических системах и проектных организациях. Совместно с П.С.Ждановым разрабатывается труд - "Устойчивость параллельной работы электрических систем". Ряд моих исследований и разработок печатается на страницах нашей периодической литературы. В 1935 г. мне присваивают ученое звание профессора.

В 1936 г. значительно развиваются работы лаборатории электрических систем в области автоматического регулирования, и она объединяется под моим руководством с лабораторией автоматики. С этого времени под моим руководством, помимо энергосистем, разрабатываются также вопросы автоматического регулирования и управления для промышленности. Мной разрабатывается теория искусственной устойчивости энергосистем, обеспечиваемая путем соответствующего регулирования синхронных генераторов. Теоретические выводы, показывающие значительное увеличение устойчивости, подтверждаются лабораторными и эксплуатационными испытаниями. На основании этих исследований под моим непосредственным руководством научным сотрудником Герценбергом разрабатываются электронные регуляторы напряжения для Сталиногорской ГРЭС с целью увеличить пропускную способность ее магистральных передач. В дальнейшем эти регуляторы устанавливаются также на других станциях и, благодаря успешному опыту эксплуатации, получают признание со стороны эксплуатации. Результаты исследования искусственной устойчивости защищаются мной в 1939 г. в ЭНИНе АН СССР в качестве диссертации на ученую степень доктора технических наук.

В 1939-1940 гг., в связи с проблемой сооружения Куйбышевского гидроузла, я возглавляю в Теплоэнергопроекте научно-техническое руководство разработкой проектного задания магистральных линий электропередач. В этой работе мной реализовывается накопленный ранее опыт, а также решаются новые теоретические вопросы и разрабатываются новые методы расчета.

Во время Великой Отечественной войны я вместе с возглавляемой мной лабораторией автоматически полностью переключился на военную тематику. В 1941 г. я эвакуировался вместе с ВЭИ в г. Свердловск, где продолжал заниматься теми же вопросами военной техники. В Свердловске в 1943 г. вступил кандидатом в члены ВКП(б). В 1943 г. в связи с реэвакуацией ВЭИ вернулся в Москву.

В 1944 г. по приказу Наркома электропромышленности на базе лаборатории автоматики создано Центральное конструкторское бюро электропривода и автоматики, в котором я был назначен научным руководителем. За это время ЦКБ электропривода и автоматики выполняло ряд работ для Красной Армии, военно-морского флота и промышленности. Помимо общего научно-технического руководства ЦКБ электропривода и автоматики, мной непосредственно ведется большая принципиально новая работа в области военной техники, находящаяся в стадии завершения.

Одновременно с работой в ВЭИ по возвращении в Москву из эвакуации я был назначен в 1943 г. зав. кафедрой "Релейная защита и автоматизация электрических систем" в МЭИ, где за этот год мной прочитан курс "Автоматизация электрических систем" и созданы лаборатории.

За время своей научно-педагогической деятельности постоянно участвовал в работе конференций и съездов по вопросам энергетики и автоматики, а также неоднократно привлекался к работе правительственных комиссий. Внутри ВЭИ принимал участие в общественной жизни Института - был членом бюро ИТС, членом месткома, заместителем председателя завкома ВЭИ. За стахановскую работу награжден сталинским райкомом г. Свердловска почетной грамотой. Неоднократно премировался за работу в ВЭИ и МЭИ. Женат с 1929 г. Имею трех детей. Старшему сыну 9 лет. Жена и дети живут вместе со мной. Жена Алиса Григорьевна Лебедева работает директором кино ВЭИ. Репрессированных и живущих за границей близких родственников не имею.

Доктор технических наук С.А.Лебедев

Избрание С.А.Лебедева в академики АН УССР

Воспоминания О.А.Богомольца2, записанные и подготовленные к публикации Б.Н.Малиновским

22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз. В июле-августе началась эвакуация АН УССР из Киева в Уфу и другие города западной Сибири. О.А.Богомольца назначили комендантом первого эшелона сотрудников Академии, отправляемого из Киева.

Когда эшелон был уже почти готов покинуть Киев, О.А.Богомолец, обходя его, увидел у одного из вагонов плачущего знаменитого украинского дирижера Натана Рахлина.

Что с Вами? - спросил он.

Забыл дома скрипку! - Она же... - Рахлин не успел договорить имя знаменитого итальянского мастера, - как Олег Александрович схватил его за руку, и они побежали на привокзальную площадь к джипу, на котором Олег Александрович ездил по городу, собирая эшелон. Когда вернулись со скрипкой, оказалось, что жена музыканта почувствовала себя очень плохо. Узнав об этом, президент Академии А.А.Богомолец отдал выделенное ему купе семье Рахлиных, а сам, не раздумывая, перешел в другое, общее.

А ему было над чем задуматься. Последние 10 лет он целиком и полностью отдал Академии наук. Она выросла и окрепла. Его здоровье, наоборот, ухудшилось. А поезд увозил его и то, что было создано, в неизвестность...

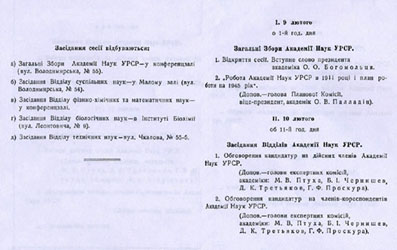

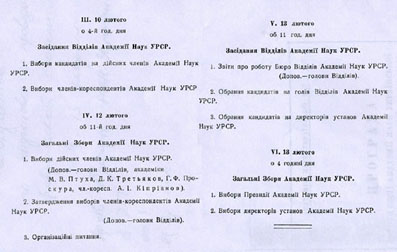

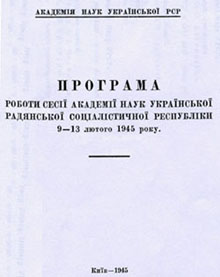

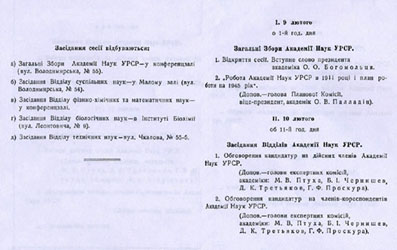

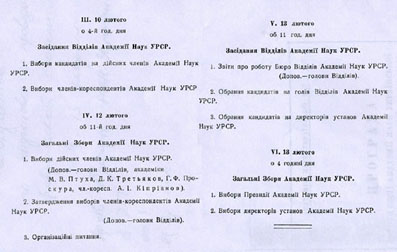

Прошли три долгих военных года: Когда Академия вернулась в Киев история со скрипкой получила продолжение. В феврале 1945 г., хотя война еще продолжалась, было решено провести первую после возвращения в Киев Сессию Академии наук УССР. Накануне А.А.Богомольцу позвонил Натан Рахлин. Напомнив случившееся на киевском вокзале в день эвакуации и еще раз поблагодарив президента за проявленное внимание к его семье, он сказал:

- Я знаю - Вы большой поклонник музыкальной классики, мне хотелось бы подарить Вам и сотрудникам Академии в день ее первой Сессии в освобожденном Киеве небольшой концерт моего оркестра. Что Вы хотели бы услышать?

- Война идет к победному концу, - ответил президент, - Вы сами определитесь, что будет созвучно такому времени!

В Архиве Президиума НАНУ сохранились уникальные документы о проведенной Сессии (см. фото).

В академики и члены корреспонденты 12 февраля 1945 г. были избраны 19 ученых. Среди них: С.А.Лебедев, В.Е.Лашкарев, А.В.Думанский, А.И.Куприянов, А.И.Душечкин, В.Я.Юрьев, Д.З.Мануильский, Н.К.Гудзий, В.Я.Дашкевич и др. видные ученые3.

13 февраля в конце Сессии - на Общем собрании, проходившей в Конференц зале Академии, оркестр под управлением Натана Рахлина с огромным подъемом исполнил "Богатырскую симфонию" Бородина, посвященную победе в Отечественной войне 1812 года.

Одним из участников собрания был Сергей Алексеевич Лебедев, избранный 12 февраля 1945 г. в академики АН УССР. Так, под "Богатырскую симфонию" в Киеве начинался путь будущего создателя первого в Украине, СССР и континентальной Европе компьютера - Малой электронной счетной машины МЭСМ.

Трудное начало

Воспоминания старших научных сотрудников бывшей лаборатории С.А.Лебедева Л.Н.Дашевского и Е.А.Шкабары4

...Шли трудные послевоенные годы - 1946, 1947... Еще лежал в развалинах Крещатик и большинство прилегающих к нему улиц.

В эту вторую послевоенную весну и приехал в Киев С.А.Лебедев.

Следует поражаться тому мужеству и научному бесстрашию Сергея Алексеевича, который в 45 лет, будучи уже известным ученым, решил полностью посвятить себя совершенно новой области науки. Нужно удивляться и той прозорливости, с которой он безошибочно определил научные основы новой техники и необходимость срочного создания ЭВМ, отсутствие которых уже тормозило развитие в нашей стране чрезвычайно важных фундаментальных исследований, в области космоса, атомной энергетики и других, получивших в дальнейшем широкое развитие, благодаря появившейся вычислительной техники.

Вначале был организован семинар, к участию в котором С.А.Лебедев привлек, кроме своих непосредственных помощников, многих видных ученых - математиков и физиков. В частности, этот семинар посещали академик АН СССР М.А.Лаврентьев, академики АН УССР Б.В.Гнеденко и А.Ю.Ишлинский, член-корреспондент АН УССР А.А.Харкевич и другие.

В конце 1947 г. в Институте электротехники АН УССР постановлением Президиума АН была создана лаборатория №1 (спецмоделирования и вычислительной техники), которую возглавил С.А.Лебедев.

Сначала штат лаборатории состоял всего из 9-10 человек. Из них было только два кандидата технических наук, совсем недавно закончивших аспирантуру и защитивших диссертации.

В начале 1948 г. нашему не слишком большому коллективу Сергей Алексеевич сообщил, как всегда очень спокойно и по-деловому, что в самые короткие сроки мы должны создать и сдать в эксплуатацию электронную вычислительную машину - ЭВМ и что это будет главной работой нашей лаборатории на ближайшие 2-3 года.

Здание, предложенное Сергею Алексеевичу для лаборатории, было полуразрушено, но Сергей Алексеевич и мы вместе с ним не унывали - главное, стены есть.

Вначале Сергей Алексеевич разработал и предложил генеральную блок-схему машины, которая должна была содержать, как теперь уже стало общепринятым, основные устройства: арифметическое, запоминающее, управляющее, ввода, вывода и некоторые внешние для подготовки и расшифровки информации (с перфолент и перфокарт).

Следует отметить, что большую часть этих проектных работ выполнял Сергей Алексеевич лично, привлекая для разработки структурных схем только своих ближайших помощников. Работы обычно проводились по вечерам и в ночное время у Сергея Алексеевича дома, так как на первых порах много времени занимали организационные дела.

Обычно ночные работы начинались так: Сергей Алексеевич в конце работы, когда выяснялось, что мы из-за бесконечных организационных забот не успевали за день почти ничего сделать по проектированию машины, говорил: "Поедем сегодня вечерком ко мне и пару часиков в спокойной обстановке "порисуем", если не возражаете. Обедом нас накормят, так что домой можете не заезжать - позвоните". Возражений не было. Приезжали к нему на ул. Челюскинцев часов в семь вечера и, наскоро пообедав, отправлялись в кабинет, где у Сергея Алексеевича были развернуты два кульмана, и приступали к проектированию структурных схем основных узлов и устройств МЭСМ. Сергей Алексеевич распределял работы и устанавливал очень жесткие сроки, спрашивая: "Это сегодня закончите?" А "это" было не меньше чем на 7 часов работы, т.е. до 3 часов ночи, а ведь завтра на работу в 9.00 и опаздывать нельзя. Значит, спать не больше нескольких часов! К часу-двум ночи уже начинали слипаться глаза, и работа становилась неэффективной. Заметив это, Сергей Алексеевич переносил окончание совместной работы на завтра, а сам продолжал работать до 3-4 часов ночи, а иногда и позже.

К вечеру все повторялось - нужно было закончить начатую работу и начать новую. В таком сложном режиме приходилось работать, пока не были закончены структурные схемы всех главных узлов машины.

* * *

...Число сотрудников лаборатории постепенно росло. Почти все новое пополнение было совсем молодым (19-23 года).

Настало лето, и молодость сотрудников молодой лаборатории брала свое: в свободное время расчистили в лесу возле нашего дома площадку, натянули сетку и каждый перерыв стали играть в волейбол. Играли азартно, спорили и ссорились из-за спорных мячей.

Иногда на площадку приходил Сергей Алексеевич, сосредоточенно и серьезно смотрел сквозь очки, и можно было подумать в это время, что он видит не своих инженеров на волейбольной площадке, мечущихся в погоне за мячом, а электрические импульсы, бегущие по проводам его детища - ЭВМ - МЭСМ. Но... вдруг при какой-нибудь комической ситуации на площадке он улыбался, и тогда было ясно, что он все видит и замечает всех нас - живых людей и по-молодому радуется вместе с нами этой веселой игре, и лесу, и солнцу. Улыбка необыкновенно красила обычно очень серьезное лицо Сергея Алексеевича, словно открывались ставни и вырывался сноп светлых солнечных лучей. И лицо его становилось таким хорошим, добрым, по-детски милым и незащищенным. Кто-то из великих писателей сказал, что в улыбке, проявляется душа человека, его подлинная сущность. Сергей Алексеевич редко улыбался, и кто не видел его улыбки, даже не догадывался о том, сколько мягкости, человечности и простоты было в нем.

Пришла осень, с дождями и слякотью. Последние 5-6 км нашего пути стали почти непроходимыми для нашего старенького "газика", грунтовая дорога его засасывала до ступиц колес. Часто после тщетной борьбы наш шофер Максим Кардо-Сысоев выключал мотор и говорил: "Все!" Былые участники этих "трагических" ситуаций и сейчас вспоминают, как раздавалась команда: "Все мужчины на выход. Толкать автобус!"5

Однажды, несмотря на героические усилия мужчин и ценные указания женщин, автобус не удалось сдвинуть с места. Было решено отправить гонца в близлежащий колхоз за трактором. Выбор пал на инженера Н.И. Фурмана, имевшего историческое имя Ней, и он "покорно в путь потек".

И что же? Несмотря на наше бедственное положение - ведь мы "сидели в луже" в буквальном смысле этих слов,- мы не могли удержаться от хохота, когда увидели Нея, возвращавшегося на... двух быках! Однако смех наш был черной неблагодарностью, так как "двигатель" в две бычьи силы, доставленный Неем, вытянул нас из лужи. М.М.Пиневич ехидно заметил: "Конница маршала Нея помогла!"

Иногда же автобус - он был старичок, и ему давно бы уж пора уйти на заслуженный отдых - ломался, что-то портилось в моторе или где-то еще. Тогда поступала команда: "Всем следовать по трассе!", и мы, оставив Максима чинить злополучный "газик", "следовали по трассе" дорогой прежних богомольцев в свою обитель. И так было три осени и три весны. Недовольных почти не было, мы не роптали на судьбу, ведь в нашем доме ждала нас наша МЭСМ - наш труд, наше творчество, наши мучения и наши радости.

* * *

...В 1948 г. были закончены все подготовительные работы и фактически выполнено рабочее проектирование машины.

К этому времени инженерно-техническая часть лаборатории выросла до 18-20 человек.

Недавно окончившаяся война то и дело напоминала о себе - неразорвавшиеся мины и снаряды в окружающем нас лесу бывали причинами трагических случаев.

Из Хотова прибыла телега, на которой привезли останки ребят, нашедших неподалеку от нас, в лесу, неразорвавшуюся мину и попробовали вскрыть ее молотком.

* * *

...Все мы, уезжая рано утром, возвращались поздно вечером или вообще не возвращались, оставаясь ночевать в Феофании; в воскресенье (суббота тогда была рабочим днем) тоже часто работали в лаборатории.

В 1949 г. начались установка блоков на панелях основных узлов и монтаж межблочных соединений. Раньше всего начали собирать узлы АУ и УУ - сердцевину каждой ЭВМ.

На семинарах под руководством Сергея Алексеевича уточнялись вопросы импульсных связей и взаимодействия между узлами, еще раз проверялся набор операций, которые должна была выполнять машина.

В.В.Крайницкий на семинарах представлял варианты разработанных им конструкций пульта управления. Однажды со свойственной ему солидностью и медлительностью речи, с указкой в руке он рассказывал о достоинствах своей последней конструкции, демонстрируя ее нам. Мы сидели молча, нетерпеливо ожидая его следующей фразы. Наконец он окончил, и началось обсуждение. Кто-то из нас сказал, что эта конструкция (конструкция первого пульта первой отечественной машины) на что-то похожа.

В.В.Крайницкий был возмущен до крайности, быстрее обычного он проговорил: "Нет! Это ни на что не похоже!"

Пряча улыбку, Сергей Алексеевич серьезно заметил: "Ну, совсем уж дело плохо, если это ни на что не похоже!"

К чести В.В.Крайницкого нужно сказать, что, несмотря на свою медлительность, он своевременно спроектировал всю конструктивную часть МЭСМ.

Лирическое отступление:

как рождалась машина

...Не было опыта подобных работ, негде было узнать или прочесть о них. Дело ведь беспрецедентное. Работа велась с утра до позднего вечера.

Число инженеров и техников-отладчиков по-прежнему было очень невелико, всего 15-20 человек. Поэтому, часто одним и тем же людям приходилось работать в две смены.

В нашем сравнительно небольшом "машинном зале" с низкими потолками (только через полгода разобрали перекрытие) накал шести тысяч радиоламп создавал температуру накаленной солнцем пустыни. Отопление зала было прекращено, но, несмотря на это, даже зимой при открытых окнах температура достигала 30 с лишним градусов, а летом свыше 40.

Никакого кондиционера и прочих условий современного комфорта в машинных залах у нас, естественно, не было. С трудом мы доставали вентиляторы.

В жаркие летние дни машину приходилось выключать. Не выдерживали... Не мы - электронные лампы и резисторы, они выходили из нормального режима, у машины начинался "импульсный бред".

Сергей Алексеевич в этот период работал в машинном зале до 2-3 часов ночи. Работал он самозабвенно, забывая о времени, обеде и ужине. Мы по очереди перекусывали и перекуривали. Сергей Алексеевич только курил и пил очень крепкий чай, воду для которого мы кипятили ему тут же на плитке. Иногда нам удавалось уговорить его поесть, и жена Р.Я.Черняка, который жил с семьей на втором этаже, приносила ему что-нибудь горячее.

Часто, часа в 2-3 ночи, после 12-14 часов работы, заметив вдруг наши не очень бодрые лица, Сергей Алексеевич говорил: "Кажется, уже поздно, наверное, около 11 часов?" Мы молча переглядывались. Тогда взглянув на часы, он удивленно спрашивал: "Почему же вы не идете спать?" Но ни один из нас не хотел уходить, пока оставался работать Сергей Алексеевич. Тогда Сергей Алексеевич решал: "Ну, на сегодня - все", - и уезжал на своем "Москвиче". Все расходились по комнатам спать, оставив дежурных сторожить бессонную машину, которой отдых шел только во вред.

"Задавим всех!"

...Наши старые знакомые - "строптивые" триггеры снова отравляли нам существование, но свой вредный характер они проявляли уже на "высшем уровне". Ведь в ячейке их было 21 штука, и стоило одному выкинуть какой-нибудь "фокус": перевернуться не вовремя или, наоборот, не сработать по приказу посланного импульса, как вся ячейка начинала работать неправильно, что на языке наладчиков называется "барахлить".

Часто вдруг по совершенно неизвестным причинам в ячейке появлялись лишние единички, изменяя тем самым число, находящееся в ней.

О, эти спонтанно "рождающиеся единички", сколько мук они доставляли нам! Особенно часто они "рождались" в теплые летние ночи, когда машина работала в предельном температурном режиме. Днем летом вообще нельзя было работать.

Часто после многократного безуспешного повторения очередного теста и беспрерывного "рождения единичек", в результате чего, например, при перемножении "2 x 2" в ответе получалось "5", "9", "100" - все что угодно, только не "4", кто-нибудь из нас в отчаянии произносил: "Опять рождаются, проклятые!"

И тут из-за панели, где находилась злополучная ячейка, раздавался воинственный крик Толи Семеновского, никогда не терявшего бодрости и чувства юмора: "Задавим всех!"

Это значило, что он начинает припаивать конденсатор или резистор, которые должны стабилизировать работу схемы.

Надо полагать, что случайному одинокому прохожему, идущему в эти часы темной ночи мимо нашего дома, становилось не по себе от этих воплей, несущихся из открытых, забранных железными решетками окон первого этажа.

"Задачка" для академиков

И вот, наконец, наша МЭСМ начала делать первые робкие шаги. Подумать только, на вопрос, заданный ей с пульта: "Сколько будет 2 x 2?", она к бурной радости всех нас почти всегда отвечала: "4".

Надо сказать, что в это время к нам уже довольно часто начали наведываться математики: академики Б.В.Гнеденко, А.Ю.Ишлинский и другие. Заинтересованный нашей машиной, несколько раз приезжал Б.Е.Патон.

Мы самоуверенно считали, что если бы не волокита с оформлением пропуска, то толпы академиков повалили бы к нам полюбоваться нашим новорожденным детищем. И что удивительно, даже тогда, когда МЭСМ уже запросто оперировала семизначными числами, каждый приходивший впервые академик прежде всего просил показать ему, как МЭСМ решает сложнейшую задачу на умножение: "2 x 2". И увидев правильный ответ, высказывал восхищение ее выдающимися умственными способностями. И это было не удивительно - в то время даже академики никогда не видели, как "живая" ЭВМ производит вычисления.

Машина получила имя

К этому периоду, когда из отдельных блоков и узлов сформировалась и начала функционировать как целостный организм наша машина, она и получила свое имя - МЭСМ.

Надо сказать, что хотя здесь в наших воспоминаниях мы с самого начала называем ее МЭСМ, но до этого времени начала ее работы она не имела строго определенного собственного имени и именовалась общим нарицательным именем - машина как новорожденный младенец до регистрации в загсе называется просто малыш. Дело в том, что вообще для быстродействующих электронных вычислительных машин еще не было единого определенного названия, у них было много имен. Их называли ЦВМ (цифровые вычислительные машины), БСМ (быстродействующие счетные машины) и т.п. Каждый называл их именем, которое ему больше импонировало.

Нашу машину Сергей Алексеевич решил назвать МЭСМ (модель электронной счетной машины), так как первоначальным назначением ее была проверка правильности основных направлений проектирования электронных цифровых счетных машин с программным управлением, накопление опыта отладки отдельных узлов и взаимосвязи элементов машины в замкнутом цикле и приобретение опыта программирования для ЭВМ. Однако впоследствии МЭСМ переросла это назначение. Когда на ней был уже решен ряд очень важных задач, ее решили переименовать в малую электронную счетную машину, однако ее сокращенное название от этого не изменилось. Как она была названа при рождении МЭСМ, так под этим именем и прожила свою короткую, но славную жизнь.

На самом видном месте на панелях машины стоял блок коммутатора команд, представляющий из себя квадрат размером 60 x 60 см, на лицевой стороне которого тесно друг к другу были установлены ламповые диоды 6X6. Баллоны этих ламп были двух видов - черные и серебристые. Сначала у нас на коммутаторе стояли все черные, и вот однажды, перед приходом Сергея Алексеевича, мы заменили часть черных диодов на серебристые таким образом, "чтобы посередине блока образовались большие серебряные буквы "МЭСМ" (конфигурация этих букв напоминала те, которые много лет спустя начали печатать сами ЭВМ на перфолентах).

Сергей Алексеевич вошел в машинный зал, посмотрел на коммутатор, подошел ближе, сдвинул очки на лоб и улыбнулся - машина получила имя.

"Работаем до упаду!"

Комментарии Алисы Григорьевны Лебедевой, супруги Сергея Алексеевича, по поводу его манеры трудиться во время отдыха

Сергей Алексеевич и здесь вел себя неординарно. Он мог сидеть не за столом с гостями, а за кульманом, продолжая работу над схемами МЭСМ, но в то же самое время все слышать и время от времени подавать реплики.

Когда гости расходились, Сергей Алексеевич нередко продолжал работать до утра. Живший под квартирой С.А.Лебедева доктор технических наук Г.К.Нечаев рассказывает: "Ночью услышал сильный грохот у Лебедевых. Утром, выходя, встретил Алису Григорьевну. Не удержался, спросил, что случилось. Не задумываясь ни на секунду, она ответила:

- Работаем до упаду!

Оказывается Сергей Алексеевич решил, что ему удобнее, если он будет работать за кульманом, сидя на спинке стула. Взгромоздился и вместе со стулом упал на пол".

Академики тоже ошибаются

По поводу выступления академика И.Т.Швеца на закрытом Ученом совете Института электротехники и теплоэнергетики АН УССР, 08.01.1951 г., при обсуждении доклада действ. чл. АН УССР С.А.Лебедева "Счетно-решающая электронная машина"

":И.Т.Швец. Чувство удовлетворения и гордость за нашу Академию наук вызвал доклад С.А.Лебедева, заслушанный сейчас. Работа по электронным счетным машинам относится к числу важнейших работ Академии наук УССР. Необходимо максимально способствовать развитию этих работ и ускорить отработку машины. К числу недочетов необходимо отнести следующее: 1) C.A.Лебедев не борется за приоритет Академии наук УССР по этой работе; 2) комплексирование работы проводится недостаточное, надо проводить работу в более тесной связи с институтами математики АН УССР и физики АН УССР; 3) не следует использовать в применении к машине термин "логические операции", машина не может производить логических операций; лучше заменить этот термин другим. Я считаю, что размах работы, конечно, надо увеличить, но нельзя сказать, что эта работа - самая главная в Академии наук УССР, надо также помнить, что ассигнования Академии наук в 1951 г. уменьшаются. Необходимо детально продумать, о чем следует просить Президиум АН УССР для скорейшего проведения работы."

С.А.Лебедев комментировать выступление не стал, хотя ему, как никому, было известно, что без логических операций машина работать не сможет. Он ответил результатами своего труда.

В последующие годы под его руководством были созданы 18 супер ЭВМ! Это - суперрекорд его творчества, пока еще не превзойденный никем. И все машины, естественно, могли выполнять не только арифметические, но и логические операции!

Замечание И.Т.Швеца - отзвук от развернувшейся тогда дискуссии о кибернетике как о лженауке. Академика подвели философы.

Из интервью С.Б.Погребинского, участника создания МЭСМ

Газета "Факты", г.Киев, 23 марта 2011 г.

- Почему вашу лабораторию разместили за городом, в Феофании?

- Для МЭСМ требовалось помещение площадью 100-150 квадратных метров. И еще примерно столько же - для генераторов, аккумуляторов, автоматики управления. Следовало где-то разместить мастерские и другие службы. Найти столь большие площади в разрушенном войной Киеве было крайне сложно. Сумел помочь президент Академии наук Украинской ССР академик Александр Палладин6. Для лаборатории Лебедева было передано здание бывшей гостиницы при монастыре в Феофании. Этот поселок находится всего в 16 километрах от Киева, место курортное.

Здание пребывало в запущенном состоянии, но удалось оперативно сделать ремонт. На первых двух этажах создавалась МЭСМ, а на третьем устроили общежитие для сотрудников. Электроэнергия в Феофанию подавалась, однако то и дело скакало напряжение. Для нашего детища это было неприемлемо. Решили и эту проблему: создали специальный центр, позволивший блокировать скачки напряжения. В поселке не имелось ни водопровода, ни канализации. Пришлось на опушке леса выкопать глубокую яму, поставить деревянные кабинки - две для мужчин, две для женщин. Невдалеке разместили рукомойники. Всем этим пользовались не только летом, но и в холода.

Каждый день из Киева в поселок сотрудников возил специально выделенный автобус. Но в 17 часов он уезжал. А что успеешь до пяти часов? Мы зачастую оставались на работе по несколько суток, недель. Я, бывало, запасался в городе сотней яиц, килограммом сала - и "исчезал" из дома на полмесяца, а то и больше.

- Скудный рацион...

- Если честно, мы время от времени вносили в него разнообразие за счет картофеля и фруктов, "одолженных" на огородах и в садах крестьян. Даже наведывались в сад президента Академии наук Украинской ССР академика Александра Палладина. В Феофании находилась его дача, там росло много кустов черной смородины. Вечером мы тайком забирались туда полакомиться ягодами.

- Как вы попали в группу по созданию первой советской ЭВМ?

- По объявлению в газете, - говорит Соломон Погребинский. - В мае 1945-го я вернулся домой на костылях - на Одере получил тяжелое ранение. А уже через три дня подал документы в Киевский политехнический институт. По окончании вуза мне как инвалиду дали свободный диплом. Стал самостоятельно искать работу и наткнулся на объявление о том, что Институту электротехники Академии наук УССР требуется инженер-радист. Таких, как я, молодых, в группе, создававшей МЭСМ, было человек пять.

Начав работать, я узнал, что в распоряжении нашего коллектива весьма скромные средства. Выручали склады трофейного имущества. На них из Германии свезли массу всяческого электрооборудования, мы отбирали нужное. Многие сейчас могут решить: раз немецкое - значит, качественное, хорошее. Но это было в основном довоенная электротехника, к концу 1940-х она уже устарела. Правда, мы платили за трофейное копейки, больших расходов просто бы не потянули.

- Значит, денег на проектирование машины не было?

- Да. Но Лебедев придумал, как их заработать. Среди его аспирантов был опытный инженер-конструктор Зиновий Рабинович, к тому времени создавший несколько очень нужных приборов для военно-воздушных сил. Лебедев поручил Рабиновичу разработать систему, позволявшую авиаторам и ракетчикам проводить значительную часть испытаний на моделях. Тем самым берегли жизни испытателей и дорогостоящую технику. Военные были в восторге от перспектив, которые открывала эта новинка, и щедро выделяли деньги. Часть ассигнований пошла на МЭСМ.

Но имеющихся в распоряжении Лебедева сумм недоставало. Мы даже не могли обеспечить счетную машину высококачественными электронными лампами. Приходилось брать бытовые - ширпотреб, они использовались в радиоприемниках. Посчитали, что в среднем за час из строя будут выходить десять штук. Чтобы этого избежать, уменьшили нагрузку на лампы, и срок их службы увеличился в десять раз. Придумали такой режим тестирования, благодаря которому своевременно заменяли находящиеся уже на пределе лампы. После этого мы получали возможность работать на МЭСМ по пять-семь часов беспрерывно.

- Как вы проводили свободное время?

- Вокруг Феофании стеной стояли леса, - отвечает Соломон Погребинский. - Мы собирали землянику, чернику, осенью - горы грибов. А по утрам я любил набрать цветов, чтобы преподнести их кому-нибудь из сотрудниц. Зимой старались выкроить хотя бы час, чтобы побегать на лыжах. Летом в обеденный перерыв играли в волейбол. Лебедев, кстати, тоже обожал эту игру. Он был невысокого роста, щуплый и не очень-то ловкий, много курил, но все это компенсировалось азартом Сергея Алексеевича. Супруга Лебедева Алиса Григорьевна с тремя детьми переселялась к мужу в Феофанию на все лето. А Лебедев там жил постоянно.

В единственном поселковом магазине, работавшем, к слову, нерегулярно, из съестного были лишь консервы, а из спиртного продавали только портвейн марки "777" - дорогой и неприятный на вкус. Зато качество самогона у некоторых местных жителей было выше всяких похвал. Но особенно хороший гнал сотрудник Института механики Виктор Бессонов. Он жил в Феофании, так как ему, язвеннику, нужно было ежедневно пить свежие домашние яйца. Да и лаборатория направленных взрывов, которой он руководил, находилась здесь.

- Что вы чувствовали, когда успешно провели первый запуск МЭСМ?

- Вы удивитесь, но неимоверного волнения, восторга не было. Дело в том, что мы просто не осознавали, что это событие эпохальное.

...Для приемки МЭСМ из Москвы приехала комиссия, в которую входили такие светила науки, как академик Андрей Тихонов, профессор Константин Семендяев. А возглавлял комиссию академик Мстислав Келдыш - один из ключевых ученых в советских ядерной и космической программах. Мстислав Всеволодович с коллегами поставили ряд задач, машина их успешно решила. Кстати, она выполняла 50 операций в секунду. По сравнению с быстродействием современных компьютеров производительность весьма и весьма скромная. Но на то время она была впечатляющей.

- Государство оценило важность пуска машины?

- Нашу группу представили к награждению Сталинской премией7. Но ученые, заседавшие в комитете по премиям, не признали нашу работу достойной высокой награды8.

Вскоре после завершения работы над МЭСМ Лебедеву предложили переехать в Москву на работу в Институте точной механики и вычислительной техники АН СССР, где уже создавался под его руководством новый мощный компьютер. Он согласился и пригласил нашу группу ехать с ним. Но в ситуацию вмешалась наш партийный секретарь Екатерина Шкабара. Она сообщила в ЦК Компартии Украины, что Лебедев переманивает ученых из Киева. Потом я узнал, что Сергея Алексеевича вызвали в ЦК КПУ и попросили: "Собираетесь уезжать? Пожалуйста. Но с собой никого не забирайте"9.

МЭСМ могла бы и сгореть!

По материалам журнала дежурств на МЭСМ

Когда до появления Государственной комиссии по приемке МЭСМ в эксплуатацию оставались считанные дни, она круглосуточно находилась в рабочем состоянии. В тот роковой день 30 ноября 1951 г. на МЭСМ дежурила сотрудница лаборатории Иветта Петровна Окулова, одна из разработчиков МЭСМ. О том, что произошло в лаборатории в ночь на 1 декабря 1951 г. говорит копия Акта, составленного комиссией в составе четырех сотрудников лаборатории во главе с главным инженером Р.Я.Черняком. Объект №1, упоминаемый в Акте, это "потерпевшая" - МЭСМ.

Акт

1 декабря 1951 г. Феофания

Настоящий Акт составлен комиссией в составе: гл. инженера лаборатории Черняк Р.Я., ст. инженера Погребинского С.Б., ст. инженера Крайницкого В.В. и техника Розенцвайга С.Б. на предмет определения причины аварии в лаборатории моделирования и регулирования Института электротехники АН УССР на объекте №1 происшедшей 30 ноября 1951 г. около 19.00.

Объект №1 был включен т. Погребинским С.Б. и передан в 18.50 (время ориентировочно) во включенном состоянии т. Окуловой И.П., которая должна была работать по отладке блоков. Товарищ Окулова И.П. работала на объекте №1 одна.

Около 19.00 т. Окулова вышла из помещения объекта №1, через несколько минут после этого воспламенился вертикальный жгут проводов, проходящий между блоками 3-го и 4-го отсеков.

Пламя было замечено со двора лаборатории т. Ярош Е.А., которая прибежала в лабораторию и сообщила о случившемся т. Рабиновичу З.Л.

Т. Рабинович З.Л. немедленно выключил объект №1 и вместе с т. Окуловой И.П. потушили огонь.

Комиссией на месте установлено, что вертикальный жгут проводов полностью выведен из строя, частично повреждено три блока.

Ввиду повреждения жгута точную причину аварии установить не удалось. Предположительно причиной могла быть: перегрузка проводов током или пробой изоляции с последующим коротким замыканием.

Для устранения возможности повторения аварии и для быстрой локализации аварии в случае ее возникновения комиссия считает необходимо провести следующие мероприятия

10.

* * *

Повреждения были полностью устранены и 25 декабря 1951 г. Государственная комиссия приняла МЭСМ для регулярной эксплуатации, которая продолжалась 7 лет, причем без каких-либо существенных повреждений в машине.

"Важная, но не самая главная"

Из воспоминаний Е.А.Шкабары, записанных Б.Н.Малиновским.

В начале 50-х гг. Украина вышла на передовые позиций в Европе в области вычислительной техники. Однако, выдающиеся достижения ученых Института электротехники АН УССР, создавших под руководством академика С.А.Лебедева первый в континентальной части Европы компьютер МЭСМ, не получили от президента - тогда А.В.Палладина - должной поддержки. Рассказывает к.т.н. Е.А.Шкабара, сотрудница лаборатории С.А.Лебедева (заранее просим прощения у читателей за ее резкие нелицеприятные слова):

"То, что я помню. Где-то в конце 40-х годов С.А.Лебедев предложил мне пойти к президенту АН УССР с просьбой выделить нашей лаборатории несколько штатных единиц (в лаборатории было всего 15 инженеров) и некоторые средства на оборудование, приборы, материалы для отладки МЭСМ. Мне было известно, что М.А.Лаврентьев, который тогда был уже в Москве директором Института точной механики и вычислительной техники АН СССР, считает создание МЭСМ очень важной работой. (Будучи ранее вице-президентом АН УССР, он очень помогал нам). Когда я сказала об этом Палладину, он, своим неприятным голосом, с лицом рассерженной... (Б.М. Последнее слово Е.А.Шкабары заменены тремя точками.) сказал, что у него ни штатных единиц, ни денег нет, а если Лаврентьев считает это дело столь важным, то нам следует переехать со своей машиной к нему в Москву".

Эти очень сердитые и ироничные слова, написанные Екатериной Алексеевной спустя 40 лет после посещения ею А.В.Палладина, говорят, как больно задело ее, - тогда разработчика устройства управления машины и памяти на магнитном барабане для МЭСМ, - несправедливое отношение президента. Сам С.А.Лебедев, как видно, зная позицию президента, не захотел пойти к нему, чтобы не испортить окончательно отношения с руководством Академии, считавшим, что эта работа хотя и важная, но не самая главная в Академии наук. Это подтверждается и тем, что когда работа по созданию МЭСМ была близка к завершению, президент Академии предложил С.А.Лебедеву перевезти (!) МЭСМ в Москву. Сохранилось письмо Сергея Алексеевича о нецелесообразности перевозки машины по причине задержки более чем на год работ по машине. Первая в континентальной Европе ЭВМ, оказавшаяся к тому же и первой в мире ЭВМ с параллельным арифметическим устройством, была представлена к Государственной премии СССР, однако Президиум Академии не торопился с подписанием документов и выдающаяся работа премии не получила!

Как только что "родившаяся" МЭСМ

оказалась "умнее" двух математиков

"...К осени 1951 г. МЭСМ "начала нормально дышать", т.е. достаточно устойчиво выполняла комплексную тестовую программу, и можно было переходить к решению пробных реальных задач.

Первая пробная задача была выбрана из области баллистики с весьма существенными упрощениями (не учитывалось сопротивление воздуха). Программа была составлена работавшими с нами математиками С.Г.Крейном и С.А.Авраменко. При этом контрольный расчет был выполнен ими непосредственно в двоичной системе, что обеспечило возможность проверки машины по циклам и по тактам, наблюдая по сигнализации пульта управления за правильностью выполнения программы.

В это время произошел весьма примечательный эпизод: электронная вычислительная машина впервые обнаружила и локализовала ошибку проводивших контрольный расчет двух высококвалифицированных математиков. При этом математики выполняли расчеты контрольного примера независимо и оба ошиблись в одном и том же месте.

...Вначале все шло хорошо. Результаты машинного расчета во всех 20 двоичных разрядах полностью совпадали с теми, что были получены вручную (это вызывало бурю восторга всех присутствующих), но на восьмом отрезке обнаружилось совершенно незначительное расхождение, которого не должно было быть. Все должно было совпадать абсолютно точно. Многократные повторения расчетов ничего не изменяли. Машина давала один и тот же результат, отличавшийся от ручного счета на одну единицу младшего разряда. Все немедленно "повесили носы". Расхождений не могло быть. Один Сергей Алексеевич, который никогда не верил "в чудеса", сказал: "Я сам проверю ручной счет до 9-й точки". И проверил (при расчете в двоичной системе это была очень кропотливая и трудоемкая работа, но он ее никому не передоверил). Он оставил нас в сотый раз проверять расчеты машины, менять режимы, а сам удалился в другую комнату и аккуратнейшим образом в клетчатой ученической тетради выполнил необходимые вычисления. Расчеты продолжались целый день, а на другой он появился улыбающийся (что весьма редко бывало), очки были сдвинуты на лоб (что свидетельствовало об удаче) и сказал: "Не мучайте машину - она права. Не правы люди!"

Оказывается, он все же нашел ошибку в дублировавшемся ручном счете. Все были буквально потрясены и застыли в изумлении, как в заключительной сцене "Ревизора". С.Г.Крейн и С.А.Авраменко бросились пересчитывать оставшиеся 24 точки, так как расчеты были рекурентными и продолжать дальнейшую проверку при наличии ошибки в ручном счете было бессмысленно. Ее пришлось отложить на следующий день (это событие произошло в 2 часа ночи), и хотя многие энтузиасты хотели ждать, Сергей Алексеевич не разрешил: "Надо же дать отдохнуть несколько часов машине. Пойдем и мы отдохнем. Завтра все будет в порядке!" Так оно и было: утром были принесены новые расчеты, и машина их продублировала без всяких расхождений. Это была первая решенная нашей машиной реальная задача."

"И вышла МЭСМ в люди"

...В конце 1951 г. в Феофанию из Москвы приехала весьма представительная комиссия АН СССР для приемки в эксплуатацию МЭСМ.

Возглавлял эту комиссию академик М.В.Келдыш. В ее состав входили академики С.Л.Соболев, М.А.Лаврентьев и профессора К.А.Семендяев, А.Г.Курош. Три дня сдавала наша МЭСМ экзамены академической комиссии. И хотя экзамены были не конкурсные, так как конкурентов у нее не было, мы страшно волновались и всеми силами старались удержаться от того, чтобы не стоять под дверьми, как толпы любящих родителей, когда их единственные и ненаглядные чада сдают вступительные экзамены в вуз.

Академики с непроницаемыми лицами проходили из помещения МЭСМ, где они задавали ей всяческие "каверзные задачки", в кабинет Сергея Алексеевича и там подолгу совещались.

Наконец испытания были закончены, и комиссия решила: принять машину с 25 декабря 1951 г. в эксплуатацию. И вышла наша МЭСМ в люди. Ликование было всеобщим.

Тогда же приказом Президиума АН УССР за активное участие в разработке и создании первой отечественной ЭВМ МЭСМ была объявлена благодарность основным участникам этой работы: А.Л.Гладыш, Л.Н.Дашевскому, В.В.Крайницкому, И.П.Окуловой, С.Б.Погребинскому, З.С.Рапоте, С.Б.Розенцвайгу, А.Г.Семеновскому, Е.А.Шкабаре и сотрудникам Института физики за создание магнитного барабана Р.Г.Офенгенгену и М.Д.Шулейко.

4 января 1952 г. С.А.Лебедев выступил на заседании Президиума АН СССР с докладом, тогда еще совершенно секретным.

Сов.Секретно

11Экз.

Президиум Академии наук СССР

О вводе в эксплуатацию Малой счетной электронной машины.

Докладчик проф. С.А.Лебедев.

Выписка

Президиум Академии наук СССР отмечает, что согласно постановлению Совета Министров СССР от 1.VII.1951 г. за №2754-1321с Институт точной механики и вычислительной техники АН СССР совместно с Институтом электротехники АН УССР в IV квартале 1951 г. ввел в эксплуатацию Малую счетную электронную машину, являющуюся первой в СССР быстродействующей электронной цифровой машиной, доведенной до состояния эксплуатации.

Придавая большое значение делу создания современных средств вычислительной техники и необходимость расширения этих работ, Президиум АН СССР постановляет:

1. Доложить Совету Министров СССР о вводе в эксплуатацию первой в СССР быстродействующей счетной электронной машины.

2. За успешную работу по созданию и вводу в эксплуатацию Малой счетной электронной машины объявить благодарность руководителю работ действ. чл. АН УССР С.А.Лебедеву, ст. науч. сотр. Е.А.Шкабаре, Л.Н.Дашевскому, инженерам А.Л.Гладыш, В.В.Крайницкому и С.Б.Погребинскому.

3. Обязать Отделение физико-математических наук АН СССР всемерно усилить работу по подготовке к использованию быстродействующих электронных счетных машин в учреждениях Академии наук СССР.

Президент Академии наук СССР академик А.Н.Несмеянов,

Главный ученый секретарь Президиума Академии наук СССР академик А.В.Топчиев.

4.01.1952 г.

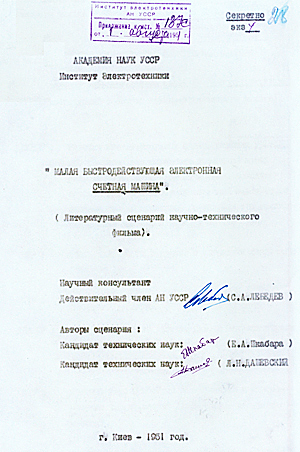

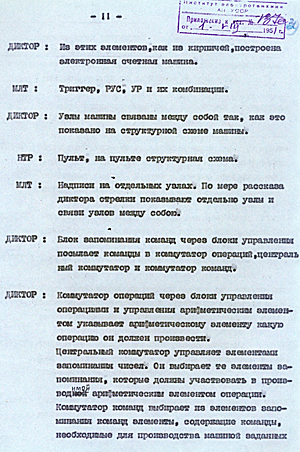

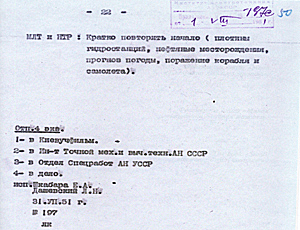

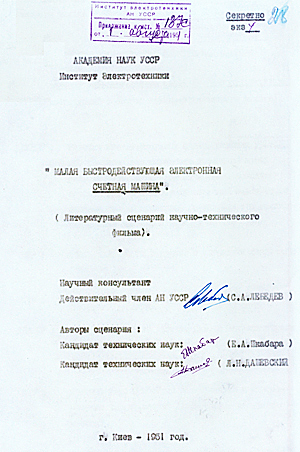

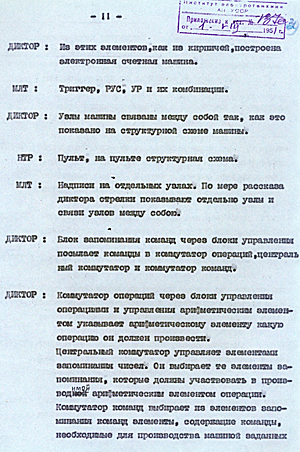

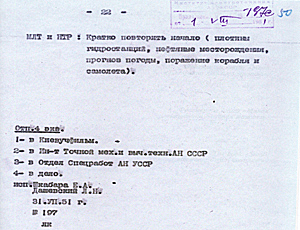

О том, как устроена и работает МЭСМ был подготовлен первый в мире киносценарий, причем под рубрикой "секретно". Авторы: Е.А.Шкабара и Л.Н.Дашевский, научный руководитель С.А.Лебедев. Ниже приводятся 1, 11 и последняя страницы киносценария. К сожалению, по невыясненным причинам, создать фильм не удалось.

1Автобиография, хранящаяся в архиве семьи Лебедевых, написана Сергеем Алексеевичем в 1944 г. Из книги "Сергей Алексеевич Лебедев". К 100-летию со дня рождения основоположника отечественной электронной вычислительной техники. Отв. ред. В.С.Бурцев. Составители: Ю.Н.Никольская, А.Н.Томилин, Ю.В.Никитин, Н.С.Лебедева. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. Стр. 49-50.

2Сын президента АН УССР А.А Богомольца, Олег Александрович - доктор биологических наук, с 1964 г. член корреспондент АН УССР.

3Сохранилась выдержка из приказа №8 по Академии наук УССР от 21 февраля 1945 г. г. Киев. "Согласно Постановлению Общего собрания Академии наук УССР от 13 февраля 1945 г. по выборам действительных членов и членов корреспондентов ввести в штаты Академии наук и выплачивать с 13 февраля зарплату за звание вновь выбранным действительным членам: Лебедеву С.А." (Постановление было подписано на следующий день после выборов.)

4Из малоизвестной книги "Как это начиналось". Л.Н.Дашевский, Е.А.Шкабара. Из-во "Знание". Москва. 1981.

5Эту команду обычно подавал Л.Н.Дашевский. Он же первым выпрыгивал из автобуса прямо в грязь, - Б.Г.

6С.Б.Погребинскому, очевидно, изменила память. Активно помогал С.А.Лебедеву М.А.Лаврентьев, вице-президент Академии. Президент, наоборот - предложил С.А.Лебедеву перевезти полуотлаженную МЭСМ в Москву. (Составители сборника).

7К премии были представлены авторы тогда секретной книги "Малая электронная счетная машина" С.А.Лебедев, Л.Н.Дашевский, Е.А.Шкабара. (Составители сборника).

8Дело в том, что документы о премии пришли в Комитет с опозданием. Они были просто возвращены в Институт электротехники АН УССР без каких либо комментариев. (Составители сборника)

9О вызове С.А.Лебедева в ЦК КПУ какой либо информации кроме рассказа С.Б.Погребинского нет. (Составители сборника)

10Акт содержит перечень противопожарных мероприятий, но они не публикуются.

11Секретность на документы по МЭСМ была снята в 1964 г.

Под редакцией Бориса Малиновского "Маленькие рассказы о больших ученых"

ТОВ "Видавництво "Горобець", 2013. -400с: 140 ил. ISBN 978-966-8508-42-4

© Б.Н.Малиновский, 2013