Первый в Украине проект бортового компьютера |

|

Компьютеры созданные под руководством Бориса Николаевича Малиновского |

Первый в Украине проект бортового компьютера

"Разработка двухмашинной системы радиолокационного обнаружения воздушных целей и наведения на них самолетов-истребителей стала для меня первой самостоятельной работой. Она была начата еще до прихода В.М. Глушкова. Для этого были скомплектованы две небольшие группы, руководителями которых стали З.Л. Рабинович и я - Малиновский Б.Н. Я занимался машиной первичной переработки радиолокационной информации, а З.Л. Рабинович - машиной наведения. Работали в тесном контакте между собой и, что далеко не всегда бывало, с нашим московским заказчиком - НИИ-5 (И.С. Овсиевич, В.В. Липаев и др.). Для них мы выполнили роль учителей. При появлении В.М. Глушкова он подключился к разработке алгоритма наведения истребителя на цель и быстро с этой задачей справился. Проекты обеих машин я отвез в НИИ-5. Заказчики внимательно ознакомились с ними и приняли без каких-либо замечаний.

На основе выполненных проектов в НИИ-5 были созданы макеты обеих машин, а через несколько лет была разработана и принята на вооружение первая цифровая система ПВО страны. Многие специалисты НИИ-5 получили за эту работу высокие награды. Для киевских специалистов и первопроходцев наградой стали авторитет и известность среди специалистов страны. Я и З.Л. Рабинович стали регулярными участниками закрытых семинаров по тематике противовоздушной обороны, проходивших в Москве.

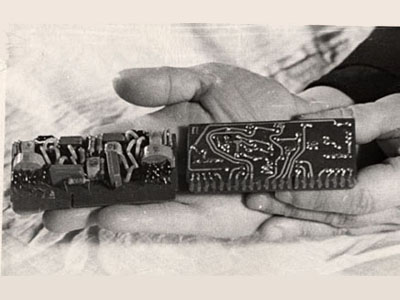

Под моим руководством в 1957-1958 гг., когда я уже был заместителем директора ВЦ АН УССР по научной работе и заведующим отделом специализированных машин, по хоздоговору с одной из киевских организаций (п/я 24) был разработан проект специализированного компьютера фронтового бомбардировщика, несущего управляемый самолет-снаряд. Математическую часть разработки вел молодой доктор наук В.Е. Шаманский, весьма квалифицированный, предельно четкий и обязательный в работе. Я с ним неплохо сработался. Пришлось "специализироваться" в области навигационных задач, решаемых на борту бомбардировщика, особенностей работы бортовой РЛС, вопросов наведения на цель самолета-снаряда. Пишу об этом открыто, поскольку прошло более 40 лет и эти сведения потеряли всякую секретность.

С этой работой также справились в срок, сдали проект и макет машины с высокой оценкой. В п/я 24 в соответствии с требованиями к самолетной аппаратуре было смакетировано полупроводниковое малогабаритное арифметическое устройство. Оно очень пригодилось в дальнейшем при разработке компьютера УМШН (управляющая машина широкого назначения) "Днепр".

"Днепр" - первый отечественный полупроводниковый управляющий компьютер широкого назначения

Идея создания универсальных управляющих компьютеров в 50-е годы ХХ века фактически "витала в воздухе". И первым практическим результатом стало создание в Вычислительном Центре АН УССР управляющей машины широкого назначения (УМШН) - компьютера "Днепр". Разработка "Днепра" заняла всего три года. За 10 лет было выпущено около 500 компьютеров, которые использовались на многих промышленных, военных и научных объектах по всему Советскому Союзу.

В 1958 году на Всесоюзной конференции в Киеве В.М.Глушков выдвинул идею создания универсального управляющего компьютера, но она была встречена в штыки. В тот период универсальный компьютер представлялся обязательно ламповым, а это требовало громадных залов, кондиционированного воздуха и никак не увязывалось с управлением технологическими процессами, осуществляемыми в обычных заводских помещениях. Поэтому высказанная идея вначале не получила поддержки.

Тем не менее, уже в 1958 году в Киеве началась активная работа по созданию универсального управляющего компьютера. За разработку компьютера взялся Б.Н.Малиновский, который стал главным конструктором, научным руководителем работы был В.М.Глушков.

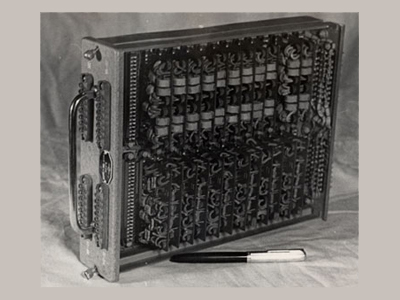

Компьютер предполагалось создать на только что появившихся транзисторах, 26-разрядной – тогда этого было достаточно для управления технологией в большинстве процессов. Среднее быстродействие, исходя из выбранных применений, должно было составить 10 тыс. операций в секунду. Устройство памяти на ферритовых сердечниках 0,5 мм в диаметре (первое в Советском Союзе) составлялось из секций, чтобы была возможность изменять объем памяти.

Одной из особенностей было наличие встроенного в компьютер устройства связи с объектом (УСО) для подключения его к датчикам и исполнительным органам объекта, управляемого от компьютера.

Использование транзисторов вместо ламп и миниатюрных сердечников в запоминающем устройстве обеспечили высокую надежность и небольшие размеры компьютера.

Для устройства ввода-вывода программ и данных были выбраны широко применяемые в то время устройства ввода данных с перфоленты и цифропечать с электрическим приводом.

Лицевая и оборотная сторона одной из 2300 стандартных ячеек УМШН "Днепр"

Внешний вид стандартного субблока управляющей машины широкого назначения УМШН "Днепр"

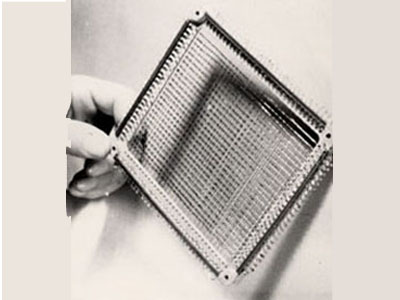

Матрица ферритной памяти УМШН "Днепр". Диаметр ферритных колец 0,5 мм. Для основной модификации машины требовалось 150 тыс. ферритовых колец

Основные работы по созданию компьютера "Днепр" осуществляли технические отделы Вычислительного Центра Академии Наук Украины (60 сотрудников), а также примерно столько же инженеров, конструкторов, техников, работавших в Вычислительном центре, в том числе, во вновь созданном исследовательско-конструкторском отделе.

Разработка самого компьютера - от момента высказывания идеи на конференции в июне 1958 года до момента запуска машины в серию в конце 1961 года и установки первых образцов машин на ряде производств - заняла рекордные 3 года. В процессе проектирования по предложению главного конструктора Б.Н.Малиновского слово "универсальный" было заменено на "широкого назначения".

Когда первый экземпляр компьютера пришел с завода, разработчики cхватились за голову. Это было сплошное скопление деталей, где около тысячи паянных соединений были выполнены некачественно и постоянно отказывали, разъемы портились неумелым обращением.

Отладить такой компьютер было просто невозможно. Оказалось, что директор завода, услышав, что машина в 6 раз больше осциллографа, набрал для работы, только что окончивших школу учеников. Вчерашние школьники с паяльниками в руках начали "паять" соединения в элементы компьютера и ломать разъемы неосторожным обращением. Поскольку срок установки первого компьютера УМШН "Днепр" в бессемеровском цехе приближался, разработчикам компьютера пришлось перепаять практически всю машину и заменить многие разъемы. Только тогда процесс отладки сдвинулся с места. Но это стоило огромного напряженного круглосуточного многодневного труда разработчиков машины.

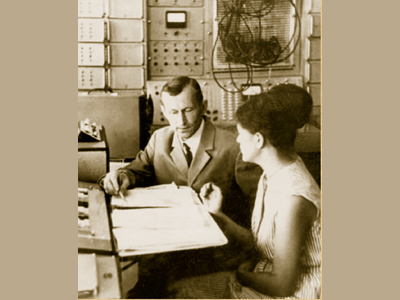

Отладка первого образца компьютера УМШН "Днепр". Вычислительный центр (с 1962 г. Институт кибернетики) Академии наук Украины. 1960 г.

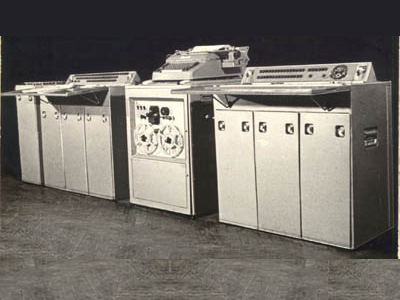

Управляющая машина широкого назначения компьютер "Днепр". 1961 год.

Б.Н.Малиновский на комплексе "Днепр" – ЭМУ10. 1964 г.

Принимать компьютер приехала Госкомиссия во главе с академиком А.А.Дородницыным. Первый образец компьютера "Днепр" был подвергнут серьезнейшим двухнедельным испытаниям на среднее время полезной работы, на соответствие техническим условиям при охлаждении и нагреве, при замене стандартных элементов, на выполнение контрольных задач и др. На основании результатов приемки опытно-промышленного образца УМШН "Днепр" Государственная комиссия 9 декабря 1961 г. рекомендовала его к серийному производству, как управляющий компьютер для автоматизации технологических процессов в промышленности и сложных физических экспериментов в науке, а также для управляющих систем военного назначения.

"Днепр" стал первым советским полупроводниковым управляющим компьютером широкого назначения. Машина прекрасно выдерживала различные климатические условия, тряску и другие трудности.

Создание компьютера "Днепр" в Киеве привело к строительству, по инициативе Института кибернетики АН УССР, поддержанной правительством, завода вычислительных и управляющих машин (ВУМ), позднее - "Электронмаш". Так разработка "Днепра"положила начало крупному заводу по производству компьютеров.

В 1963 г. эпопея создания компьютера "Днепр" под названием "Разработка и внедрение в народное хозяйство СССР управляющей машины широкого назначения "Днепр" (УМШН)" была представлена на Ленинскую премию 1964 г. (Б.Н.Малиновский, Г.А.Михайлов, Н.Н.Павлов, Б.Б.Тимофеев, А.Г.Кухарчук, Е.С.Орешкин, В.С.Каленчук, Л.А.Корытная, В.М.Египко, Ф.Н.Зыков, Ю.Т.Митулинский, А.И.Толстун, В.И.Скурихин, Ю.Л.Соколовский, М.З.Котляревский, М.С.Галузинский). Работа безусловно заслуживала этого. Но не получила.

Зато компьютер высоко оценили пользователи: из 500 выпущенных Киевским "Электронмашем" "Днепров" в Украине использовались несколько десятков, остальные - почти полтысячи нашли применение в Российской федерации, также несколько - в республиках Советского Союза и за рубежом.

Следует отметить, что в США примерно в это же время также начали работу по созданию универсального управляющего полупроводникового компьютера RW300, и запустили его в производство в 1961 году, практически одновременно с компьютером УМШН "Днепр" (В RW-300 использовался магнитный барабан, компьютер выпускался в ограниченном количестве). По словам Глушкова, это был один из моментов, когда удалось сократить до нуля тот разрыв, который имелся по отношению к американской технике, пусть в одном, но очень важном направлении.

Б.Н. Малиновский и А.О. Дородницин

Директор завода Радиоприбор М.З.Котляревский (в центре) и сотрудники завода на виставке, где демонстрировался управляющий компьютер УМШН "Днепр".

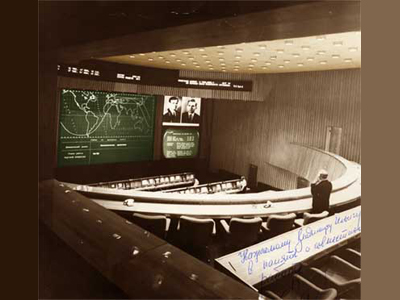

Комплекс из двух компьютеров "Днепр" (стоит за экраном) в центре управления космическими полетами. Информация со 150 датчиков поступает в комплекс, который выдает на экран траекторию спутника. На фото надпись: "Уважаемому Владимиру Ильичу Скурихину в память о совместных работах, декабрь 1974 г."

Некоторые уникальные примеры использования компьютера УМШН "Днепр"

1. Спецполигон Министерства обороны, г. Аральск, Казахстан.

На высоких (60 метров) мачтах подвешивались различной конфигурации головки ракет и облучались радиолокационной станцией. Отражённые сигналы принимались многомашинным комплексом из компьютеров "Днепр", обрабатывались. Цель обработки – определить параметры ракетной головки.

2. Харьковский тракторный завод. Управление главным конвейером сборки тракторов Т 150 – обработка информацией с конвейера, выдача управляющих сигналов на него.

3. Корабли экспедиционного флота министерства обороны – "Космонавт Юрий Гагарин", "Космонавт Владимир Комаров", "Академик Сергей Королёв". Во время пилотируемых космических полётов корабли выходили в Атлантику, вели приём, обработку, передачу в Центр управления полётами информации, принимаемой с борта аппаратов. Компьютеры УМШН "Днепр" управляли механизмами палубных антенн, обрабатывали данные.

4. Московское управление магистральными газопроводами – приём и обработка информации.

5. Ядерный исследовательский центр, г. Протвино. Обработка результатов физических экспериментов.

6. Завод "Красный октябрь" (г. Ленинград). Управление стендовыми испытаниями двигателей, обработка данных.

7. Обработка результатов продувки моделей новых самолетов в аэродинамической трубе. ЦАГИ. Москва.

8. Измерение результатов продувки головки баллистической ракеты. НПО "Энергия", г. Королев.

Благодарное слово памяти изумительного человека – Бориса Николаевича Малиновского!

Чтобы помнили! Чтобы не забывали!

В нём так соединились,

Что Природа могла б сказать:

"Он Человеком был!"

"Знаменательная для меня дата, столетие со дня рождения изумительного, сердцу моему близкого Бориса Николаевича Малиновского, даёт мне счастливый, радостный повод ещё раз низко поклониться памяти этого выдающегося человека – воина, учёного-практика, высокообразованного, высоконравственного, высокопорядочного, высококультурного человека; человека безукоризненной чести, чистой совести, неиссякаемой доброты.

Так сложилось, что личное моё знакомство и общение с ним длилось только несколько последних лет его жизненного пути, но моё заочное знакомство с этим неординарным человеком состоялось более полувека назад, когда я, выпускник Ленинградского электротехнического института, как специалист по электронно-вычислительной технике, в звании инженер-лейтенанта был призван на двухлетнюю военную службу на спецполигон Ракетных войск стратегического назначения, располагавшийся в Казахстане, на берегу Аральского моря.

Здесь - под грифом "совершенно секретно" – решалась оборонная задача государственного значения: разрабатывались методы обнаружения и распознавания типов летящих ракет возможного противника. И ведущим, обрабатывающим центром этих работ была Управляющая машина широкого назначении (УМШН) "Днепр", разработанная специалистами Киевского института кибернетики под началом Бориса Николаевича Малиновского и выпущенная в Киеве же, на заводе Вычислительных Управляющих Машин (ВУМ). С гордостью и восхищением осваивал, обслуживал вверенную мне чудо-технику, не раз приезжал на киевский завод для согласования и утверждения выполненных мной доработок.

Мой дальнейший рост, как специалиста, уже в Киеве продолжившийся, ещё долго был связан с изумительным электронным детищем Бориса Николаевича, с разработкой на его основе разнообразных автоматизированных систем управления и обработки информации. Как одна из них, вспоминается система управления антеннами на кораблях экспедиционного флота – "Космонавт Юрий Гагарин", "Космонавт Комаров", "Академик Королёв". Корабли эти, имевшие порт приписки Одессу, в дни пилотируемых космических полётов выходили в Атлантику и обеспечивали связь с космическими аппаратами, передачу, приём и обработку информации. И всё это делалось "усилиями" ЭВМ (электронная вычислительная машина) "Днепр", которая, не только через исполнительные механизмы, управляла ориентацией многотонных корабельных антенн, но и производила необходимые расчёты.

Ныне, много лет спустя, оглядываясь назад, могу высказать свою сугубо личную точку зрения экс-специалиста: в ту далёкую пору, когда только нащупывались и реализовывались принципы разработки электронно-вычислительных машин, один из её типов, представленных Борисом Николаевичем Малиновским, являл собой безусловный оригинальный образец перспективной ЭВМ широкого применения, ни в чём не уступавший, а в чём-то и превосходивший аналогичные зарубежные разработки. Можно только пожалеть (и пожалеть горько), что бездумные межотраслевые разборки, высокомерие министерского чиновничества не дали в своё время развить - уже на микроэлектронной базе, на более развитых архитектуре и программном обеспечении – оригинальную разработку команды Малиновского, загубили выпуск своих, оригинальных ЭВМ. Всё свелось к банальному, в руки московского института (ИНЭУМ) переданному, долгому, бездумному копированию (фактически – воровскому "передиранию") американских вычислительных машин, выпускавшихся, в том числе, на площадях Киевского Производственного Объединения "Электронмаш", три десятка лет тому уничтоженного.

Увы, история не признаёт сослагательного наклонения. Но, тем не менее, не беря во внимание столь печальный ход событий прошлого, для меня и, уверен, для других "могикан" отечественной вычислительной техники, для коллег и друзей, столетие со дня рождения член-корреспондента НАНУ Малиновского не просто юбилейное, а знаковое, выдающееся событие.

Виват замечательному учёному – практику и первопроходцу! –

Борису Николаевичу Малиновскому!!!

Вечная Ему память!!!

24 августа 2021 года."