|

Памятники нашей молодости

Друзья, которых я не увижу

Глазами ветерана

ТОВ "Видавництво "Горобець", 2011. -336с: 90 ил. ISBN 978-966-2377-19-4.

© Б.Н.Малиновский, 2011

"Все дальше и дальше,

Все ближе и ближе,

Отполыхавшая юность наша,

Друзья, которых я не увижу.

Не говорите, что это тени,

Я помню прошлое каждым нервом,

Живу, как будто в двух измерениях:

В свою эпоху и в 41-м."

Юлия Друнина |

Друзья, которых я не увижу...

Продолжение

Форсирование Днепра

Вот и Днепр! Правда, его еще не видно. Наш дивизион остановился в небольшом прибрежном сосновом леске. За ним, меньше чем в километре,- река.

Приказа на развертывание еще не было. Утром как-то совершенно неожиданно для нас из-за леска появились "юнкерсы". Мы их заметили, когда они уже пошли в пике, намереваясь сбросить бомбы, и разбежались кто куда. Я прыгнул в окоп, в котором оказалась старая железная печка. Попытался вышвырнуть ее, но она снова свалилась мне на голову, а за ней и лейтенант Сармакешев. "А-а-ах! А-а-ах!" Земля под нами заходила ходуном от взрывов. Такие большие бомбы и так близко, пожалуй, еще не падали! А "юнкерсы" пикировали снова. Опять колыхалась земля от мощных взрывов, а я, сжимаясь в комок, искал у нее защиты.

Когда пехота и артиллерия не были прикрыты с воздуха, "юнкерсы" наглели, становясь грозным противником. Вот и в то утро двенадцать пикировщиков сделали 6 или 7 заходов. Они пикировали низко и бросали бомбы довольно точно.

После налета похоронили мы еще нескольких товарищей. А шестерых увезли в медсанбат. У одного из разведчиков Сармакешева, громадного широкоплечего молчуна, оторвало левую руку у самого плеча - да так, что и жгут не на что было наложить. Вряд ли довезли его до медсанбата...

Наши орудия стояли недалеко в лесу, без всякого укрытия. Одно из них было повреждено, а командир убит. Громадный осколок отсек у него часть туловища. Человек прошел Северо-Западный фронт, Курскую дугу и вот такая бессмысленная, бесполезная гибель...

Под Лоевом, куда вышла дивизия, штаб и НП дивизиона расположились в каком-то каменном полуподземном склепе, недалеко от небольшой церквушки, стоящей на самой высокой точке днепровского берега. Церковь постоянно обстреливалась. Немцы, видно, думали, что там находятся наши наблюдатели. А там был поп, да еще с семьей - женой и дочерью. Я обнаружил это случайно. Шел по кладбищу и позади церкви увидел большой склеп. Вход в него был завешен одеялом. Любопытство заставило заглянуть внутрь. Там и увидел семью священника. Попадья лежала на какой-то подстилке, а священник и дочь лет пятнадцати сидели.

- Что вы тут делаете? Вас может убить!

- Господь милостив, - ответил поп.

- Начнется наступление, вам будет совсем плохо, - пытался я уговорить их.

Они молчали. Немного подождав, я ушел. Ну и ну! Храбрые люди! А может, просто еще не поняли всей опасности...

Из-под Лоева нас перебросили к Любечу, маленькому городку, километрах в 70-ти ниже по Днепру. В этом месте будем форсировать Днепр. Заняли боевые порядки. Оба берега реки здесь высокие. Места красивейшие! Поневоле всем вспоминались гоголевские слова: "Чуден Днепр при тихой погоде..." Кто-то из нас продекламировал их и задумчиво добавил: "А вот если приходится его форсировать..." Но это так, не всерьез.

Разведчики принесли в штаб патефон и несколько пластинок. Слушали песни, пока не лопнула пружина. Тогда стали крутить пластинки пальцем. Кто-то пробовал крутить в обратную сторону. Ничего. Тоже музыка. Пусть слышат фашисты, как нам весело!

Через несколько дней нашу часть немного сместили от Любеча. Опять появился лесной берег. Напротив, немного правее,- белорусское местечко Деражичи. Значит, когда будем форсировать Днепр, попадем с Украины прямо в Белоруссию!

Стрелковые полки первыми переправились через реку. Немцы, видно, зазевались, а тем временем полки дивизии захватили узкую прибрежную полосу и сделали попытку развить наступление. Однако противник сумел остановить атакующих.

Понадобилась артиллерийская поддержка. Начал переправляться частями и наш артиллерийский полк. Помню, оказался в неизвестно откуда взявшейся лодке. Вместе со мной в нее сели пехотинец и два солдата моего взвода. Я впервые плыл на лодке, если не считать того, что когда-то в Иванове отец один раз брал нас на лодочную станцию и мы прокатились по тихой Уводи, обдавая друг друга брызгами с весел. К счастью, пехотинец оказался моряком. Сильный ветер и мощные матово-свинцовые накаты волн нисколько не смутили его. Он взял на себя команду, и общими усилиями, стараясь не очень поддаваться быстрому течению, которое относило лодку от позиций, занятых стрелковыми полками, и, "подбадриваемые" взрывами снарядов и мин, время от времени вздымающими фонтаны воды в стороне от нас, мы пересекли Днепр.

Начались тяжелые дни сражения под Деражичами. Оказалось, что кроме болот и степей есть еще и другие места, где вести бои не менее трудно. Например, пески. Вырытые окопы не держатся, песок оползает со стенок. Он везде - на теле, на зубах вместе с кашей, даже в воздухе, когда дует ветер. Пушки и снаряды приходилось тащить на руках. А для меня здесь таилась еще одна неприятность: никаких ориентиров! Песок, кусты - и опять песок! Попробуй определи, где на карте отметить места НП и огневой позиции! Поначалу спасало то, что пушки выдвигались вперед, на стрельбу прямой наводкой: в таких случаях привязка1 отпадала.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Из оперативной сводки за 22 октября 1943 года

Южнее Речицы наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу Днепра и овладели сильно укрепленными опорными пунктами противника Возок, Райск, Михалевка, Городок, Тесны, Деражичи, Новая Лутава.

|

Владимир Сармакешев

Той осенью не было, мне казалось, места на нашем участке фронта страшнее Деражичей: заросли кустов, песчаные прибрежные холмы на пути от берега Днепра к местечку хорошо просматривались и постоянно обстреливались противником.

Артиллеристы находились почти на одной линии со стрелковыми ротами. Был случай (о нем даже писала дивизионная газета), когда артиллеристы 1-го дивизиона нашего 84-го АП при внезапной танковой атаке гитлеровцев оказались один на один с наступавшими врагами и спасли положение. Это было за день до взятия Деражичей. Пушки 1-й батареи дивизиона стояли тогда на прямой наводке позади траншей одного из стрелковых батальонов, наступавшего вдоль днепровского берега. Рядом с траншеями находился наблюдательный пункт дивизиона. Отсюда разведчикам были хорошо видны заросли прибрежных кустов в направлении к Деражичам. Ближе к днепровскому берегу, рядом с двумя орудиями первой батареи, находился наблюдательный пункт командира взвода управления батареи лейтенанта Сармакешева. В сентябре ему исполнилось девятнадцать, но это был уже повидавший войну человек: семнадцати лет он ушел на фронт защищать родной Кавказ, вместе с нами воевал на Курской дуге.

В этот день враги сделали отчаянную попытку сбить наши наступавшие части с захваченных позиций и сбросить их в реку. Под массированный "аккомпанемент" артиллерийского и минометного огня танки и самоходки врага двинулись на наши роты. Первым их обнаружил находившийся на НП дивизиона двадцатидвухлетний старший лейтенант Константин Лосев, участник боев на Северо-Западном фронте.

В бинокль он увидел два вражеских танка, две самоходки и автоматчиков, пробирающихся через кустарник. Судя по всему, десант противника пытался незаметно подойти к нашим траншеям: под гусеницами танков песчаная траншея сразу превратилась бы в братскую могилу для ее защитников.

По команде Лосева "заговорили" сразу две батареи - гаубичная и пушечная. Разрывы снарядов вблизи наступающих цепей противника прижали фашистских автоматчиков к земле, но не остановили танки и самоходные орудия. Под усилившимся минометным обстрелом машины приближались к нашему переднему краю. И тогда из полуобвалившихся траншей и наспех вырытых окопов выскочили бойцы стрелковых рот и побежали к Днепру, прямо на артиллеристов первой батареи.

Не выдержали нервы у солдат. Да, пожалуй, и не трудно понять, почему так получилось. После боев на Курской дуге и Левобережной Украине в стрелковых ротах дивизии остались считанные единицы закаленных, прошедших жестокое сражение бойцов. На каждого из них приходилось теперь по нескольку молодых и необстрелянных солдат.

Однако артиллеристы не поддались возникшей в ротах панике. Среди тех, что были у орудия первой батареи, многие прошли суровую школу Северо-Западного фронта, жестокие схватки с "тиграми" под Понырями.

Не испугал артиллеристов и минометный обстрел - бывало и похлеще. Спрятались с головой в окопы, отсиделись. Когда гул танковых моторов стал слышнее, выползли из укрытий к орудиям. Смерч из песка и осколков поднялся над вражескими машинами. Танки и самоходки противника открыли ответный огонь.

Одновременно с огневиками в бой вступили те, кто был на наблюдательных пунктах. Когда Сармакешев и Лосев увидели оставивших передовую траншею и бегущих мимо них бойцов, они вместе со своими разведчиками выскочили из окопов и сумели задержать бегущих, прекратить панику и повернуть их обратно.

Через тридцать пять лет, вспоминая об этом эпизоде, Владимир Никитович Сармакешев напишет:

"Вперед, только вперед! А вот дрогнули, не удержались молодые солдаты, "драпанули", забывая на какие-то мгновения, что назад - это путь к неминуемой гибели, что назад - это позор и смерть. Чем измерить эти мгновения? И как поверить в то, что эти же солдаты, в считанные минуты преобразившиеся в победителей, остановились, опомнились, контратаковали и отбросили врага! Жаркие бои чаще всего скоротечны. Были скоротечны и та атака и контратака под Деражичами. Задымили подбитые вражеские танки и самоходки, отползли от пушек в укрытие командиры орудий старшие сержанты Гаганов и Орешкин, другие ребята из орудийных расчетов. И я, лейтенант Сармакешев, уже не мог четко себе представить, что было в эти бесконечно длинные минуты жаркой схватки. А ведь что делал - орал, стрелял и, каюсь, хватал кого-то за шиворот... Обошлось. Все наладилось. Враг отброшен..."

В конце письма он добавил: "Если много лет спустя меня бы спросили о боях под Деражичами, что особенно памятно, какие воспоминания и по сей день свежи и ярки, я бы не стал вспоминать ни об этом бое, ни о двух немцах, взятых мною в плен в сумятице той ночи после атаки... До сегодня не могу забыть песок, скрипящий на зубах, забегающий за шиворот и в рукава гимнастерки, затекающий в сапоги... Песок, превративший пищу в несъедобное месиво, а пистолеты, автоматы, винтовки - в малополезные дубинки и кастеты. Чтобы спасти затворы от этой песочной пыли, мы пеленали ТТ и "вальтеры" в полотенца, портянки и упрятывали за пазуху. Не знаю уж, как ухитрялись некоторые солдаты сохранять и заставлять стрелять свое забитое песком оружие... И еще - неистребимый, тягостный трупный запах... Жаркие схватки не давали времени на уборку тел, а осень в тот 1943 год на Днепре была такая теплая..."

И все-таки представить полностью, что было под Деражичами, могут только те, кто в октябре 1943 года прошел и прополз по этим пескам под обстрелом и бомбежкой первые метры братской белорусской земли! Но многие из них так и остались здесь.

При форсировании Днепра 55-я стрелковая дивизия входила в состав 61-й армии, которая понесла здесь большие потери. После войны, в год 20-летия Победы, в Деражичах был поставлен памятник воинам 61-й армии, навсегда оставшимся на песчаном берегу Днепра.

Болеслав Иосифович Керножицкий и его гаубица

В мае 1944 г. перед началом наступательной операции "Багратион" в нашем полку прошел сбор средств для помощи Красной армии.

В один из дней в Москву было отправлено такое сообщение: "Я, командир Красной Армии, нахожусь с первых дней войны на фронте борьбы с немецкими захватчиками.

Были трудные дни, когда наша Красная Армия с боями отходила и оставляла территорию Белоруссии. Сейчас я вместе со всей Красной Армией освобождаю родную Белоруссию от фашистских войск. Велика моя ненависть к гитлеровским захватчикам.

Находясь в рядах Красной Армии, я изучил свою боевую технику и неустанно готовлю свое подразделение к наступательным боям. В прошедших боях мы уничтожили не одну сотню немецких захватчиков.

Для укрепления могущества нашей Красной Армии я вношу из своих личных сбережений 9 тысяч рублей на постройку артиллерийской системы". Б.И.Керножицкий.2

28 мая 1944 года Керножицкий получил телеграмму от И.В.Сталина.

"Товарищ Керножицкий, - говорилось в ней. - Ваша просьба будет удовлетворена. Примите мой боевой привет и благодарность Красной Армии, тов. Керножицкий, за вашу заботу о Красной Армии"3.

Через несколько дней начальник артиллерийского снабжения дивизии привез на огневые позиции 3-й батареи новенькое орудие.

- Получайте, Керножицкий, ценную посылку. В ваш адрес.

Гаубицу обступили со всех сторон. Она ничем не отличалась от других систем, но каждый понимал, что это орудие особенное, присланное по приказу Верховного Главнокомандующего. Понимал это и командир батареи Керножицкий. Сдерживая волнение, он подозвал старшего сержанта Хайрутдина Султанова и сказал:

- Принимай орудие, Султанов. - Это орудие именное. Орудие Ваше!

Однажды, переезжая на новую позицию, гаубица вместе с машиной свалилась в приток Припяти. Чудом уцелел выскочивший из машины расчет. Это было большое происшествие, хотя никто в нем не был виновен. В последние дни прошли дожди, и дорогу, идущую вдоль реки, развезло. Машину с гаубицей на повороте занесло. Не раз здесь перевозили систему, и ничего не случалось, и вдруг ЧП. Чтобы ни произошло на войне, а выход из положения надо искать. Керножицкий вызвал тягачи. Тут же встал вопрос, как зацепить машину и орудие, когда они находятся на дне реки.

- Ничего, товарищ комбат. Гаубица через день стрелять будет, - заявил Султанов.

Он разделся и с толстым тросом бросился в холодную воду.

Первая попытка надеть трос окончилась неудачей. Старший сержант нырял еще и еще. Наконец он, посиневший, вылез из реки, сказал:

- Готово!

И тут же потерял сознание. Товарищи не дали ему упасть, подхватили на руки, внесли в теплую машину, вызвали врача. Уже через сутки отважный воин был в строю.

Гаубицу тащили из воды тягачами. Под радостные крики солдат и офицеров она медленно выползла на берег.

- Болеслав, а куда ты ее денешь после войны? - шутили товарищи.

- Уйду в запас. Построю себе дом, гаубицу поставлю во дворе.

Гаубица Керножицкого еще не раз попадала в сложные ситуации.

В дни успешного наступления в Белоруссии Керножицкий ехал на головной машине, которая везла "первое основное". Пехота наступала по лесным тропам. Батарея оказалась без прикрытия. Наперерез орудиям выскочил эскадрон гитлеровцев.

- К бою! - раздалась команда.

В течение минуты солдаты сняли с крюка гаубицу и из нее открыли огонь прямой наводкой. Остались непрошеные гости навечно лежать в белорусской земле.

Керножицкий подошел к распластанным на земле фашистам и, указывая на них своим солдатам, сказал:

- Пришли за землей и землю получили.

До конца войны поражал Керножицкий врагов своей батареей, а его "первое основное" орудие под командованием неутомимого Султанова было ведущим.4

После войны моя дочь с сыном побывала у Болеслава Иосифовича в Минске. В книге есть фотография, снятая во время этой поездки.

Страшная работа

В ряде исследований о войне отмечалось, что из каждых 100 воевавших двадцатилетних вернулись только 2-3 из пехоты, танковых войск, 8-10 из артиллеристов. В среднем, считается 5 из каждых 100.

"Молодежь принесла самую главную жертву войне" - сказал об этом маршал Г.К. Жуков.

Однажды во время боев под Ригой, когда я исполнял обязанности начальника разведки полка, мне понадобилось пройти на наблюдательный пункт командира полка. Шел открыто - местность на подходе к НП не просматривалась. Впереди меня размашисто шагал человек в военной форме, судя по всему - солдат. Вдруг между нами разорвался снаряд. Я бросился на землю. Снаряды продолжали рваться, но все дальше и дальше от нас. Выждал некоторое время, побежал вперед. Солдат исчез.

Я увидел его лежавшим в густой, высокой траве. Глаза его неподвижно смотрели прямо в небо. Мгновенная смерть оставила лицо таким, каким оно было, только немного посуровевшим, побледневшим. Два шрама - один на виске, второй на подбородке, говорили, что погиб бывалый солдат, хотя на вид ему было вряд ли больше, чем мне. Раскинутые в стороны руки создавали впечатление, что сейчас он еще раз потянется от избытка сил и молодости, встанет и побежит дальше к своим товарищам... Но над левым карманом гимнастерки сочилась кровь. Я достал его документы. В красноармейской книжке было отмечено одиннадцать ранений! Я не верил своим глазам. Столько раз быть раненым! Положил книжку обратно. Оттащил его немного из густой травы, чтобы заметила похоронная команда. Солдат был не из нашей части. Вой очередного снаряда и грохот взрыва снова уложили меня на землю. Больше медлить было нельзя, я мог стать второй напрасной жертвой бесприцельного огня фашистской батареи, методически обстреливающей закрытый для немецких наблюдателей участок. Едва перестали лететь осколки и комья земли, поднятые взрывом, вскочил и бросился вперед, напряженно прислушиваясь к звукам выстрелов.

Сейчас я думаю: "Сколько людей гибло на войне вот так, как этот! А когда солдат писал письма домой, он, как большинство фронтовиков, не хотел тревожить любимых и близких рассказами о тяжелых боях, о своих муках в госпитале. Да и, возможно, не писал о каждом из своих одиннадцати ранений. Близкие ему товарищи, если узнали о смерти, сообщили домой и сказали о нем доброе слово. Но разве знали они все подвиги солдата, да и было ли у них время написать обо всем подробно?

Может, стерлась за долгие послевоенные годы табличка на могиле, старые родители умерли от горя и переживаний по своему сыну, и осталась на этом месте незаметная могила...

Не потому ли так волнуют посвященные и его подвигу памятники Неизвестному солдату?"

В войне участвовали все поколения советских людей. В первые дни и месяцы войны основная тяжесть, действительно, легла на тех, кто проходил в это время службу в армии - на молодое поколение и кадровый костяк армии. Самоотверженное выполнение воинского долга при отсутствии в начале войны достаточного опыта привели к большим потерям в кадровом составе армии. И позднее, все четыре года война безжалостно перемалывала двадцатилетних, не щадя и тех, кто снова и снова возвращался на передовую из санбатов и госпиталей. Не случайно, когда я вернулся в Иваново, то смог найти всего лишь несколько товарищей, закончивших вместе со мной десятый класс.

При мобилизации в армию пришли люди взрослого поколения, "приписники". Часть из них участвовала в боях с белофиннами, на Халхин-Голе и озере Хасан, в освободительном походе в западные области Украины и Белоруссии, имела определенный боевой опыт. Другая часть обладала политической и военной закалкой, полученными в армии в мирное время. Третья - основная часть - просто имела большой жизненный опыт и умение работать - у станка, в поле, в школе, в институте. Оно помогло им быстро освоить науку войны. Они внесли в боевые действия армии основательность и деловитость взрослых, отношение к войне как и к работе - очень страшной, но необходимой. "Приписники" уходили на войну от своих семей, от своего дела, преодолевая горечь расставания, не зная, сумеют ли вернуться к привычному родному делу.

Позднее в армию и партизанские отряды влилось старшее поколение, уже обремененное возрастом, часто с подточенным здоровьем. Многие из них участвовали и в первой мировой войне и в гражданской.

Война стала всенародной.

Моему поколению было и легче, и труднее. Легче потому, что у нас не было семей, не было мыслей о смерти. В двадцать лет собственная смерть кажется невозможной, даже если она ходит рядом и даже тогда, когда на твоих глазах осколок или пуля лишают жизни твоих товарищей. В двадцать лет, еще только приглядываясь к жизни, на все смотришь широко открытыми глазами и постоянно ищешь новое, пусть очень трудное. Вначале, когда мы еще не представляли жестокости войны, мы так и смотрели на нее, стараясь все запомнить и не забыть, не задаваясь мыслью - а понадобится ли это нам? Выйдем ли мы из великой битвы живыми? Наконец, нам легче было потому, что рядом с нами находились старшие товарищи, глядя на которых, мы учились жить на войне.

Но ничто не вечно под Луной. Время, - оно не останавливается: Из поколения воевавших, когда-то уцелевших на войне, почти никого не осталось:

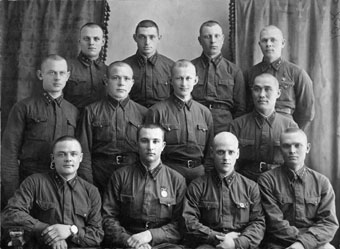

На послевоенных встречах собирались многие десятки, иногда сотни однополчан. Посмотрите на них на фотографиях. Сейчас они - "друзья, которых я не увижу" - из близких мне однополчан, не осталось ни одного... О них я рассказал. О всех, кроме трех.

Ваня Зиненко

Последним, ушел в небытие, бывший связист сержант Иван Ларионович Зиненко. Он есть в книге на фотографии, снятой еще до войны. В октябре 1941 года, когда наш 108 пушечный полк (где я служил до первого ранения) оказался под Калинином (теперь Тверью), я находился на наблюдательном пункте на опушке леса, опоясывающего город. Очень хотелось обнаружить немецких минометчиков, засевших сбоку элеватора, что в предместье Калинина.

Вдруг появился Иван. Спрыгнул в окоп, протянул руку с небольшой палочкой и сказал:

- Вiзьми цю паличку - вона щаслива - через усю передову з нею пройшов, i нiмецький снайпер мене не знайшов.

Позднее меня ранило, я потерял связь с ним. Отыскал его только через пятьдесят лет. Иван Ларионович стал депутатом Верховного Совета УССР, руководил большим колхозным хозяйством под Ровно. Туда я и поехал вместе с женой, познакомить ее с фронтовым другом. Оказалось, до конца войны ему везло - даже не ранило.

Вспоминая страшные бои под Ржевом, сказал:

- Була в нас там "долина смертi". Коли стало зовсiм погано, пiшов у цю долину, захотiлося просто вмерти...

Побывал он у меня дома, потом оба несколько раз были в Москве на встречах однополчан. И вот - телефонный звонок от его сына: Последнего дорогого мне ветерана, который когда-то подарил мне счастливую палочку, не стало:

Гена Беляев

Первым из самых близких фронтовых друзей уже после войны ушел из жизни Геннадий Михайлович Беляев - просто Гена. На фотографии в книге он вместе со мной. На второй - рядом с дочерью. Тогда я приехал на встречу ветеранов в Москву. Побывали на Красной площади, сфотографировались. Шел 1975 год. Я и он сверстники. Через год из Москвы пришла ошеломляющая весть - Гена умер. Тогда я готовил книгу воспоминаний о войне. Ее первые страницы под названием "Прощание" были написаны под впечатлением похорон Гены в московском крематории. Позднее эти страницы, по настоянию издательства, были заменены другими. Сохранившиеся у меня страницы "Прощания" я решил опубликовать.

Прощание

Прошла минута или две напряженного молчания, а я все не мог заставить себя заговорить. На меня уже стали бросать тревожные взгляды окружающие. Только жена Гены ничего не замечала и не отрывала взора от неестественно бледного и неподвижного лица мужа.

- Мы пришли проститься с тобой, Гена...

Словно кто-то другой сказал эти слова, а не я, стоящий за невысокой трибуной московского крематория. Голос был не мой - хриплый, прерывающийся, наполненный тем внутренним напряжением, которое, - я инстинктивно почувствовал это, - заполнило сердца и души стоящих передо мной людей. Это заставило меня взять себя в руки, и я продолжал говорить уже не слыша своего несуществующего двойника.

- Мы, однополчане, помним тебя двадцатилетним, каким ты был тогда, в годы нашей военной юности, командиром взвода связи нашего артиллерийского дивизиона. На войне не выбирали профессии. Твоя была не из легких ... Без связи замолкала артиллерия. Лишались огневой поддержки наступающие роты и батальоны. Губительный обстрел врагов не встречал отпора ... И тогда ты, со своими связистами бежал "на линию", под огонь, подбирая раскромсанный снарядами и разбросанный неведомо куда провод, восстанавливая живительную нить связи. Рвались снаряды и мины, свистели осколки и пули, а ты бежал вдоль "нитки" вперед и вперед, в гущу терзающих землю разрывов, ища и соединяя то там то здесь разорванные концы провода, вставляя запасной провод там, где уже ничего соединить было невозможно. Вместе мы мокли и замерзали в болотах и лесах Северо-Западного фронта, выстояли и перешли в наступление в боях на Курской дуге, форсировали Днепр и вступили на землю Белоруссии. Сотни раз, а может и больше, тебя могло убить или ранить. И только в 1944 году, когда конец войне был уже близок, случилось непоправимое. Ты не хотел возвращаться к жизни, потому что двадцатитрехлетнему нужны здоровые ноги, а под твоими взорвалась фашистская мина... Ты перестал писать нам и исчез из нашей жизни. Тогда казалось - навсегда. Но ведь ты был настоящим фронтовиком, настоящим человеком, настоящим коммунистом, наконец! Мы - то это знали! Ты первым выскакивал из укрытия, чтобы исправить связь, первым бросался помочь раненому товарищу, первым из нас получил боевой орден и первым вступил в члены партии. И когда почти через тридцать лет после великого Дня Победы, к которому ты шел рядом с нами, случай снова свел нас вместе, мы увидели, что ты и тогда не отступил. Ты победил в борьбе со случившейся бедой. Победил свою физическую беспомощность, пришедшие за ней болезни, свою неустроенность в жизни, снова стал тем Геной Беляевым, которого мы знали и в которого верили. Ты встал вместе с нами в ряды тех, кто восстанавливал наше народное хозяйство. Не щадя своих сил, не делая никаких скидок на свою инвалидность ты работал, растил семью, всем чем мог помогал стране.

- Смерть первым вырвала тебя из наших рядов...

- Прощай ...

|

Николай Портяной

После ранения Гены Николай стал моим близким другом. Когда я познакомился с ним, то почувствовал, что это человек незаурядный. Предельно честный и откровенный, он иногда имел большие неприятности из-за нежелания терпеть какие-либо несправедливости к себе и своим подчиненным. К тому же Николай был великолепным рассказчиком и писал стихи о том, что видел и пережил в свои двадцать лет. Вот одно из стихотворений моего друга, чудом сохранившееся у меня:

"С боями к Днепру пробивалась пехота.

Ворвалась в село автоматная рота.

Фашисты поспешно к реке отошли,

Но все ж, отступая, село подожгли.

Горели соломою крытые хаты.

Бессильно смотрели на пламя солдаты.

И гнев беспощадный, что смерти сильней,

Светился в глазах утомленных людей.

Вдруг крик разорвал разъяренное пламя:

"Ой, любая мама! Ой, ридная мама!"

Метнулись бойцы и в саду за плетнем

Увидели труп и ребенка на нем.

Красивая женщина, руки раскинув,

Под вишней лежала, убитая в спину

Предательским выстрелом из-за угла.

И кровь ручейком из-под трупа текла.

Ребенок трехлетний - глупышка-девчонка -

Все мать теребила дрожащей ручонкой,

Звала и ласкалась: "Не надо! Не сметь!"

Не верил ребенок в жестокую смерть.

А пламя ревело! А пламя плясало!

Живые побеги на вишнях лизало.

И в жарком огне умирали стволы,

Роняя янтарные капли смолы.

Молчали бойцы - разговоры излишни!

Смотрели, как мрут многолетние вишни.

Пытались от трупа девчонку отнять,

Но сил не достало ручонки разжать..."

Николай был очевидцем этой трагедии. Тогда он был начальником связи одного из стрелковых полков дивизии. Представляю, как ему доставалось на этой должности. Потом, после ранения, оказался в нашем артиллерийском полку, сменив Беляева.

После Курской битвы и форсирования Днепра нашу дивизию направили на 1-й Белорусский фронт. Она участвовала в освобождении Мозыря и стала Мозырьской Краснознаменной дивизией. Летом 1944 года приняла участие в операции "Багратион" по окончательному освобождению Белоруссии.

Немецко-фашистские войска не успевали убегать от безостановочно рвавшихся вперед советских войск. Сотни тысяч пленных немецких солдат и офицеров с позором провели по улицам Москвы, как доказательство мощи советской армии, расплатившейся за свое временное поражение в начале войны. В самом начале операции "Багратион" я был ранен и оказался в госпитале в Мозыре. Солдатское счастье и на этот раз не изменило мне, хотя, судя по всему случившемуся, резервы этого счастья уже почти исчерпались:

Как-то в письме ко мне в госпиталь Николай описал один из боев, случившихся, пока я залечивал свои раны. Сам тон и содержание письма свидетельствовали об огромном наступательном порыве и радости моих товарищей, быстро гнавших врага на запад.

"...Я лежал на снарядных ящиках на четвертой машине, считая с головы колонны, и дремал под негромкий гул моторов. Мое дремотное состояние было прервано внезапно наступившей тишиной и чьим-то привычным возгласом:

- Немцы!

Я увидел, что слева из слегка волнующейся ржи торчат (более подходящего слова не подобрать) пять или шесть солдатских голов в немецких мышиного цвета пилотках с невероятно вытянутыми от удивления физиономиями, из чего можно сделать вывод, что столкновение было обоюдно внезапным. Немая сцена длилась всего несколько секунд. И вдруг все словно взорвалось.

Крики: "Бей гадов!", "Вперед!", "За Родину!", "За мной!" - слились с автоматными очередями, и всех словно смело с машины. С ходу открыв огонь из автоматов и карабинов, разведчики, огневики и связисты бросились в атаку.

В это время справа, куда до сих пор никто не догадался посмотреть, по машинам внезапно ударил вражеский пулемет. Установленный в 100-120 метрах от дороги на картофельном поле, у самой ржи, в свежевырытом, совсем не замаскированном гнезде, он бил длинными очередями вразброс от головной машины до последней. И поэтому, а может быть, от внезапности нашего появления или неопытности пулеметчика, огонь был не очень метким - пули срезали картофельную ботву перед машинами, поднимали фонтанчики пыли на дороге, под машинами и между ними.

Наши артиллеристы стали отвечать огнем из карабинов. И тут у меня мелькнула мысль, что стоит только поднять прицел пулемета и ударить по машинам, как после первого же попадания в головку снаряда (а их на каждой машине сотни) мы все взлетим в воздух вместе с машинами. Видимо, такая мысль пришла в голову не одному мне, потому что, словно в ответ, раздался голос нашей медсестры Юли Тико:

- Черепанов! Разворачивай гаубицу!

Командир орудия будто только и ждал такой команды: выскочил из-за машины и каким-то отчаянным рывком снял гаубицу с передка. Два огневика выбросили ящик со снарядами из кузова на землю и тут же были ранены. Юля, увидев это, выхватила из ящика снаряд и зарядила орудие. Отработанным маневром, совершив левый поворот по картофельному полю, машина ушла к лесу. У орудия метались двое: маленькая худенькая Юля и тоже невысокий, но коренастый Черепанов. Они с трудом разворачивали орудие.

Мы лежали от гаубицы в каких-то пятнадцати метрах. Я к ней был ближе всех и поэтому первым бросился на помощь. Потом подбежал еще кто-то из шоферов, четвертый. Уже снаряд с зарядом были в канале ствола, Юля и я развели станины гаубицы, а Черепанов не мог опустить ствол - что-то заело. Несмотря на огонь, он стоял перед щитом и чем-то деревянным ожесточенно колошматил по механизму, в то время как Юля за щитом пыталась опустить ствол. Наконец задержка была устранена и ствол начал опускаться. Черепанов одним прыжком оказался за щитом, приник к прицелу, и... грохнул выстрел. Отдачей гаубицу вместе с незадачливой прислугой отбросило на картофельное поле и развернуло почти на 90 градусов. В спешке мы забыли отбросить сошники, да откровенно говоря, на такой укатанной дороге они были бесполезны.

Снаряд разорвался во ржи, далеко за пулеметом. Вчетвером мы ухватились за колеса, пытаясь вновь развернуть орудие в нужном направлении. Но этого уже не потребовалось. Все, кто оставался у машин, а таких набралось не более полутора десятка, ведя огонь с ходу, поднялись в атаку на пулемет. Пулеметчики, бросив свой пулемет, припустились к лесу. Их было двое. До леса добежал только один, второй был убит.

Все бойцы действовали смело и решительно. По сути дела, исход боя решили быстрота и натиск. При этом выделить более храбрых и тех, кто первыми бросился в атаку, было невозможно.

И хотя в бою было убито всего около десятка немцев и взято в плен только двое, разгром вражеской роты был полным. Наши потери составили: двое убитых и несколько легкораненых, которые наотрез отказались идти на полковой медпункт. Их перевязала Юля..."

...Описанный Николаем случай был каплей в море боевых событий. И все-таки этот быстротечный бой артиллеристов, неожиданно встретившихся с пехотной ротой противника, отражал главное: боевой порыв бойцов и командиров, завершавших великий подвиг освобождения Родины, их возросшее мастерство, умение действовать решительно и бесстрашно даже в совершенно непредусмотренных уставами обстоятельствах.

Это была суровая расплата за горькие дни и месяцы трагического, отступления дивизии в этих же местах в 1941 году.

После войны я нашел Николая Афанасьевича из однополчан-артиллеристов последним - лет через 30.

Самое интересное в том, что все эти годы в нашем Институте кибернетики АН УССР работала его дочь и об этом я не знал!

Николай после демобилизации оказался в Риге, работал в конструкторском бюро, связанным с созданием средств радиотехники.

Наконец-то самые самые близкие однополчане нашли друг друга: Мартынов, Ипполитов, Беляев, Портяной, я. Радость наших встреч была безмерной.

И, вдруг беда - Николай тяжело заболел. Он долго не сдавался. Операция шла за операцией... Не помогло...

* * *

Тяжело терять друзей - однополчан. Мы были рядом в те далекие тяжкие годы войны: Гена, я и мои близкие товарищи. Мы были тогда двадцатилетними.

Война началась в годы нашей юности и возмужания. Мы могли умереть еще тогда, на войне, как большинство из наших сверстников. И тогда нас не называли бы ветеранами. Мы так и остались бы в людской памяти двадцатилетними, смертью храбрых погибшими на войне сыновьями, братьями, мужьями... Остались в письмах с фронта, в редких случайных снимках военной поры и довоенных фотографиях ... Как все те, память о которых хранят величественные мемориалы на местах жестоких сражений и памятники на многих тысячах братских могил...

В те годы мы были молодым поколением. Время превратило нас в старшее поколение. У каждого из нас, пришедшего живым с войны, за плечами целая жизнь, наполненная трудом.

Мы стали ветеранами труда, а стали называться ветеранами войны, потому что война была главным определяющим событием в нашей жизни.

Каменная летопись мемориалов и памятников на тысячах братских могил навеки сохранит рассказ о подвиге не вернувшихся с войны. Они ушли из жизни, но находятся в строю живых как вечный пример беззаветной преданности Родине, защите которой они отдали свои жизни.

Тогда, на войне, мы, двадцатилетние, воевали как все, как все получали ордена и медали, как все считали, что ничего особенного мы не совершали.

Ветераны войны своим ратным и мирным трудом служили и будут служить Родине. Даже тогда, когда не останется никого из нас, мы останемся в строю живых - в результатах своего труда, в делах поколения, которое видело и слушало нас во время встреч с ветеранами, в книгах, которые мы успели написать.

1Определение координат наблюдательного пункта и огневой позиции.

2Архив МО СССР, ф. 418, оп. 10709, д. 75, л. 70. Всего было собрано 163 тыс.руб.

3Архив МО СССР, ф. 418, оп. 10700, д. 75, л. 117

4По материалам книги П.Н.Кудинова "Огненным мечем". Стр.93-103

Борис Малиновский "Документальная трилогия"

ТОВ "Видавництво "Горобець", 2011. -336с: 90 ил. ISBN 978-966-2377-19-4

© Б.Н.Малиновский, 2011