|

Памятники нашей молодости

Друзья, которых я не увижу

Глазами ветерана

ТОВ "Видавництво "Горобець", 2011. -336с: 90 ил. ISBN 978-966-2377-19-4.

© Б.Н.Малиновский, 2011

Памяти поколения двадцатилетних, большая часть которых осталась на полях сражений Великой Отечественной войны, а оставшаяся отдала свою молодость восстановлению и дальнейшему развитию страны,

50-летию создания первой в Советском Союзе управляющей машины широкого назначения "Днепр", положившей начало промышленному производству компьютеров в Украине,

посвящаю |

Вместо предисловия

"За Днепр немцев прогнали. Значит война скоро кончится. Ты чем, Борис, после войны займешься?"1 Фронтовой друг, который задал мне вопрос - чем я займусь после войны - не получил ответа. Два снаряда, - один за другим, - разорвавшиеся вблизи, сбросили нас в окоп, на край которого мы только что присели.

И в этот раз и потом, в остальные военные годы, судьба щадила меня, словно хотела все-таки дождаться ответа. Судя по вопросу, мы оба уже были уверены в нашей победе. Но война еще не кончилась и впереди могли быть и ранения и смерти. Так и случилось:

15 декабря 1943 года погиб мой брат, командир танка Т-34 Лев Николаевич Малиновский. Ему было 24 года. Мне 22. Старший брат в детстве всегда был моим надежным защитником в случавшихся ссорах. Так и здесь - танки шли впереди:

Тогда подумалось - лучше бы погиб я. Судьба выбрала брата.

Вопрос фронтового друга был задан мне в конце октября 1943 года. Наша дивизия2, прошедшая перед этим жесточайшее испытание в кровавых боях на Курской дуге, успешно форсировала Днепр, принимала участие в освобождении Белоруссии, Латвии и оказалась: в капитулировавшей Финляндии.

С тех пор прошло немало лет.

Приближается мое 90-летие (24 августа 2011 года). На вопрос фронтового друга я давно ответил, не словами, а делом. 50 лет назад - 9 декабря 1961 года в Украине впервые было начато серийное производство компьютеров. Первенцем украинского компьютеростроения оказался компьютер, получивший название "Днепр", появлению которого я отдал лучшие годы жизни. Трехлетний напряженный труд большого коллектива молодых сотрудников ВЦ АН УССР3, работавший со мной, большинство которых только что закончили институты и техникумы, президент НАНУ Б.Е.Патон назвал "Героической эпопеей".

Вначале, при "рождении", компьютер "Днепр" имел название "Управляющая машина широкого назначения", а если использовать первые буквы слов - УМШН. "Днепр" оказался первым в Советском Союзе управляющим компьютером широкого назначения и использовался в самых различных, пионерских на то время, управляющих системах.

Название "Днепр", позаимствованное у могучей реки, протекающей через всю Украину и широко разливающейся в половодье, оправдало себя - компьютеры "Днепр" были выпущены в большом количестве в 60-е годы прошлого века и использовались для создания сотен управляющих систем различного назначения во всем Советском Союзе, в том числе в Украине, в других республиках Союза и даже за рубежом, а более всего в Российской Федерации. Создать такую машину было далеко не просто. Но, как и на войне, меня и моих соратников выручила молодость, для которой, говорят, нет невозможного. К тому же привитый войной принцип - "можешь или нет, но должен" - долго сохранялся еще и в послевоенные годы и обязывал работать "по фронтовому".

В то время (1957-1962 гг.) я был заместителем директора по научной части Вычислительного центра АН УССР, директором которого был В.М.Глушков4. Именно тогда создавалась и получила всесоюзное признание УМШН "Днепр". Виктор Михайлович был моложе меня ровно на два года. Тогда ему шел тридцать четвертый год. Большинству сотрудников ВЦ АН УССР - 25-30 лет.

Кроме "Днепра", позднее, когда я около 20 лет был руководителем Отделения кибернетической техники и Отдела управляющих машин в Институте кибернетики АН УССР5, были выполнены многие другие исследования, в том числе по созданию новых средств компьютерной и кибернетической техники, их применению, по разработке теоретических основ их проектирования и др., но для меня наиболее памятными и дорогими останутся события, связанные с созданием "Днепра", с самоотверженным трудом молодых участников работы.

Общий многолетний вклад в компьютерную науку и технику руководимого мной Отделения6 кибернетической техники (шесть отделов, около 500 сотрудников), был достаточно весом. Об этом говорят реальные результаты работы Отделения, в том числе разработка "Днепра", их высокая оценка дирекцией Института, получаемые сотрудниками Отделения научные звания, правительственные и академические награды, опубликованные книги. Эти годы замечательны и тем, что я познакомился со многими учеными - пионерами вычислительной техники в Советском Союзе и за рубежом, что очень помогло мне в последующей деятельности.

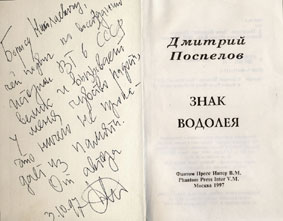

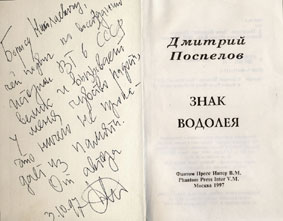

У меня хранятся десятки книг по компьютерной науке и технике, подаренные мне при встречах и заочно известными учеными как отечественными, так и зарубежными. Не буду называть их фамилии - они достаточно известны. И все же не могу не упомянуть Дмитрия Александровича Поспелова - восходящую звезду в области теории искусственного интеллекта, чье дальнейшее творчество трагически осложнила автомобильная авария. Как дорогую реликвию храню его книгу "Знак водолея" - сборник удивительных, базирующихся на исторических фактах, но все же фантастических рассказах. Эту книгу он подарил мне с надписью.

Запомнились мне и две встречи с Морисом Уилксом - создателем первого в мире компьютера с хранимой в памяти программой (ЭДСАК, Великобритания, 1949 г.). Первая состоялась в Киеве в 1998 г. на организованном мной Международном симпозиуме "Компьютеры в Европе. Прошлое, настоящее, будущее". Вторая в Кембридже, где я имел честь вручить ученому с мировым именем, по поручению Президента НАНУ Б.Е. Патона, Почетный диплом доктора НАН Украины. О многих других ученых рассказано в моих книгах [1 7].

Когда наступил пенсионный возраст, я решил заняться историей становления возникшего на моих глазах, отечественного компьютеростроения. Мне удалось своевременно воплотить в книги события того времени, рассказать и об ушедших и об еще живущих пионерах компьютеростроения, их творческих достижениях.

А перед всем этим были шесть лет службы в армии, из них четыре года войны. Тысяча дней и ночей из них, проведенных на полях сражений, где почти ежедневно, что-либо жутко свистело или взрывалось, раня и убивая людей, заставляли быть предельно собранным, готовым к любым неожиданностям. Возникающее нервное напряжение без лекарств вылечивало все обычные болезни, порождало иногда сверхчеловеческие физические возможности, за что также приходилось расплачиваться. Плюс два ранения. После войны все это не могло не сказаться отрицательно на мне, когда-то, при призыве в армию, признанного "годным во все рода войск".

Зимой 1945 года, когда 55-я Краснознаменная Мозырьская стрелковая дивизия, в артиллерийском полку которой я провел большую часть войны, была преобразована в Первую дивизию морской пехоты и появилась в капитулировавшей Финляндии на полуострове Порккала-Удд, я в третий раз попал в госпиталь, на этот раз не из-за ранения - у меня, 24-х летнего, стало болеть сердце, - словно что-то острое вонзалось под левую лопатку при быстрой ходьбе, мог передвигаться только с остановками или на лошади. В медсанбате дивизии сказали - у Вас миокардит, тяжелая болезнь сердца.

Хотя дивизия была в составе действующей армии, но военных действий на Порккала-Удде не было, и меня направили в прекрасный госпиталь Балтийского военно-морского флота, находившийся на полуострове. Лечащий врач поначалу обратил внимание не на мое сердце, а старался укрепить мою нервную систему - назначил душ, гальванические воротнички. При выписке сказал:

- Забудьте про сердце! Надо лечить не его, а нервную систему! Но и с Вашими нервами жить можно! Но "дубом" Вы никогда не будете!

Его слова оказались пророческими - сердце каким-то чудом, несмотря на два инфаркта, еще обеспечивает мое существование. Но, что касается нервов, то я таки "дубом" не стал, наоборот, слишком часто и не всегда спокойно воспринимал и воспринимаю повседневные события и заботы.

И все же, несмотря на годы и болезни решил написать еще одну книгу - к 50-летию создания и запуска в серийное производство УМШН "Днепр".

В 1964 и 1965 годах работа по созданию и применению ее в первых управляющих системах промышленного и специального назначения представлялась к Ленинской премии, но ее не получила. Я посчитал своим долгом в какой-то степени не столько реабилитировать машину и коллектив ее создателей, - это уже не имело смысла, - сколько просто изложить реальную историю создания, применения и выдвижения на Ленинскую премию УМШН "Днепр", подтвержденную сохранившимися документами. Полагаю, что вряд ли кто другой мог бы восстановить и собрать полузабытые события и документы этого "героического периода" (слова В.М. Глушкова). К счастью, мой "кабинетно-домашний" архив, позволил подобрать почти все необходимые документы. (В архиве Института кибернетики их не оказалось).

Более сложная ситуация сложилась с самой УМШН.

В Украине сейчас не осталось ни одного "Днепра": Несмотря на все мои старания, найти и сохранить хотя бы один экземпляр не удалось. Сорок лет назад такая возможность еще была. Дирекция Института кибернетики (тогда шел 1970 год) выделила для размещения списанного за непригодностью "Днепра", подвальное, без всякой охраны, помещение. Музея для хранения исторически важных экспонатов в области информатики не было. Через несколько лет машину растащили "по кусочкам", используя ее как источник драгоценных металлов, дефицитных электронных элементов и т.п. Во время одной из моих длительных поездок она просто исчезла. Поскольку машина была заранее "списана" как непригодная к использованию, никто на это не обратил внимания. Я занимался уже другими делами и не принял никаких мер, чтобы найти машину. Лишь позднее понял, насколько это большая потеря для меня, коллектива разработчиков, а в принципе, для отечественной науки и техники.

Только через 30 лет в Киеве был создан Государственный политехнический музей при Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт". Зная, что ни одного "Днепра" в Украине нет, я попытался заполучить его через Московский Государственный политехнический музей.

Из 500 выпущенных Киевским "Электронмашем" "Днепров" в Украине использовались лишь несколько десятков, остальные - почти полтысячи нашли применение в Российской федерации. Единицы - в республиках Советского Союза и за рубежом. Так что для россиян компьютер "Днепр" стал "своим", хорошо известным и высоко оцененным.

Московский Государственный политехнический музей, без всякого моего участия, в 70-х годах прошлого века приобрел два компьютера "Днепр". До этого они много лет использовались в двух московских организациях, но при замене на новую технику их решили отправить на заслуженный покой в музей. Один стал экспонатом музея, второй сохранялся в запаснике.

В течение ряда лет, когда я стал заниматься историей компьютерной науки и техники, я сколько мог помогал музею, передавал мои книги, телефильмы и другие материалы для его экспозиций, связанных с вычислительной техникой. Несколько раз в эти годы музей обращался ко мне с просьбой передать основные документы о создании и применении "Днепра" и обо мне, как главном конструкторе "Днепра". Я постоянно откладывал выполнение просьбы, в том числе потому, что за давностью событий "откопать" во множестве "бумаг" в моем "кабинетно-домашнем" архиве необходимые документы было не так просто. Кстати, второй причиной подготовки книги стало и желание, в конце концов, выполнить просьбу музея. (Я все-таки выполнил ее!) А сейчас - о судьбе второго сохранившегося экземпляра компьютера "Днепр".

Где-то в 1970 году меня потянуло в родные места, и я с семьей, на появившейся у меня "Волге" побывал в городах "Золотого кольца", а потом решил навестить поселок Лух, где я родился. За прошедшие четыре десятка лет все, конечно, изменилось. Лух запомнился толстым слоем пыли, лежавшем на дороге, проходящей через центр местечка. Никаких эмоций от его посещения я не испытал, хотелось побыстрее уехать и избавиться от всепроникающей пыли. Село Вознесение, где жили когда-то мои дедушка и бабушка, и обрадовало и огорчило - многое из первозданной природы, окружавшей его, сохранилось, но красивая церковь была в годы войны разобрана по кирпичику на фундаменты домов, печки и другое. Город Родники, где я учился в начальной школе, запомнился улицами, на которых для дорожных покрытий вместо асфальта использовали шлак, что было очень неудобно для машин и пешеходов.

Наверное, этими впечатлениями от родных мест я бы и ограничился. И все же не зря говорят: "Случай маловероятен, но щедр". И он произошел. В 1999 году, когда я стал готовить книгу о Борисе Евгеньевиче Патоне, в Президиуме Академии мне показали собранные за многие годы фотографии, снятые во время многочисленных поездок президента по Украине и за рубежом и присланные ему по возвращении. Взяв первый конверт, я увидел на нем обратный адрес, где был указан... Лух! В письме, адресованном Б.Е. Патону, говорилось, что посылаются снимки, которые были сделаны во время посещения Луха делегацией ученых, приехавшей из Иванова, где проходило юбилейное собрание Российской и Украинской академий наук, посвященное 100-летию со дня рождения изобретателя дуговой сварки Николая Николаевича Бенардоса, долгое время жившего в родовом поместье его матери вблизи Луха. Делегация участников юбилейного собрания, в которую входили президенты АН СССР А.П. Александров и АН УССР Б.Е. Патон и ряд других известных ученых, приехали в Лух на открытие музея имени Н.Н. Бенардоса и установленного в Лухе памятника основоположнику дуговой сварки. Там и были сделаны эти фотографии. К сожалению, в конверте никаких снимков не оказалось. Я послал письмо в Лух с просьбой прислать фотографии и с нетерпением ждал ответа. Автором снимков оказался учитель информатики одной из лухских школ Юрий Михайлович Фокин. Он прислал фотографии, рассказал о созданном в Лухе музее имени Н.Н. Бенардоса и о том, как преобразился Лух при подготовке к 100-летию Н.Н. Бенардоса: дороги в местечке были заасфальтированы, построено прекрасное шоссе, соединившее Лух с Ивановом, многие дома отремонтированы. В свою очередь, я прислал ему (и для школьной библиотеки) несколько книг "История вычислительной техники в лицах".

Большую лепту в создание музея внес сотрудник Института электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины Александр Николаевич Корниенко.

На этом все бы и закончилось, если бы стараниями А.Н.Корниенко в Лухе, а точнее в музее им. Н.Н.Бенардоса не узнали бы о своем земляке.

Руководство музея Н.Н.Бенардоса обратилось в Московский Государственный политехнический музей с просьбой передать имеющийся у них второй экземпляр УМШН "Днепр" в Лух. Для маленького местечка показалось престижным сохранить память об уроженце Луха, единственном на местечко ученом в области компьютерной науки и техники и необычной управляющей машине "Днепр".

Вот и получилось, что начав много лет назад движение в Лухе, "колесо" моей жизни, пройдя малозаметными дорогами детства и юности, прокатилось по заполненными смертями дорогам войны, полвека катилось все дальше и дальше по каменистым тропам науки, имея уже серьезные поломки, не зная чем все это закончится. Наконец судьба сделала выбор, остановившись на краеведческом музее имени Н.Н. Бенардоса в Лухе, решившего сохранить память о своем земляке. А чтобы закрепить этот выбор окончательно, музей привез в Лух и установил в музее УМШН "Днепр". Я сердечно благодарю директора музея Галину Ивановну Ширшову за внимание, проявленное к своему земляку.

Почему же УМШН "Днепр" появилась в Лухе, а не в Киеве на своей исторической родине?

Московский Государственный политехнический музей, имея два экземпляра этой машины и учитывая мою большую помощь в работе музея, согласился передать в Киев один экземпляр УМШН "Днепр", о чем я сразу же известил киевский музей. Мое предложение было принято с энтузиазмом, но на этом все закончилось, а, точнее, три года делались слабые попытки переправить машину в Киев. Оказалось, что на это нет средств, и много других причин.

Когда музей имени Н.Н.Бенардоса захотел привезти УМШН "Днепр" в Лух, я позвонил об этом директору киевского музея Леониду Александровичу Гриффину и спросил, как мне поступить.

- Пусть они берут машину, мы не сумели это сделать раньше, не сумеем и сейчас. - Таким был ответ.

С тех пор второй экземпляр УМШН "Днепр" уже не хранится в запаснике Государственного политехнического музея в Москве, а стал экспонатом в Краеведческом музее имени Н.Н. Бенардоса в Лухе. По просьбе музея к ней добавились мои книги по истории развития компьютерной науки и техники, книги о моем участии в Великой Отечественной войне, копия моего письма канцлеру Германии Колю в связи с 50-летием нападения гитлеровцев на Советский Союз (я послал ему свою книгу "Участь свою не выбирали", изданную к этой дате) и копия его ответного письма ко мне. Надеюсь, что в музее появится и эта новая, задуманная мной книга. Такой поворот событий для меня стал буквально символическим - "колесо" моей жизни докатилось до места, где когда-то отец огорченно сказал моей маме: "Ну, вот, родился еще один мальчишка". Отец имел основание сказать эти слова - я был третьим сыном. Но получилось так, что старший сын не дожил до двух лет, следующий был убит на войне, а родившаяся после меня сестра погибла в 32 года из-за ошибочного диагноза лечившего ее врача.

Выпавшие на долю отца и матери тяжелые удары судьбы не были исключением. Почти каждая семья того времени понесла подобные потери.

У меня, кроме трех уже взрослых детей, растут пять славных внуков и есть три правнука и правнучка. Родовое дерево, на котором безжалостно были обрублены основные ветви, все же зазеленело.

Издание книги дает также возможность отметить некоторые неточности и ошибки в ряде публикаций о "Днепре". Например, он создавался силами, практически, всех технических отделов Вычислительного центра АН УССР (Института кибернетики еще не было) и стал первым отечественным управляющим компьютером широкого назначения, первым компьютером II-го поколения в Украине, с его появлением началось серийное производство компьютеров в Украине. Тем не менее, в ряде публикаций разработку "Днепра" связывают с Институтом кибернетики. Компьютер "Промiнь", предшественник серии компьютеров "МИР", переданный в серийное производство в 1963 году, в них оказывается разработанным ранее "Днепра". Компьютеры "Днепр" и "Днепр-2" принимаются за семейство из двух "Днепров". Но это совершенно различные машины - по замыслу, элементной базе, назначению и др. Кстати, компьютер "Днепр-1" о котором иногда упоминают, это просто "Днепр".

О моей роли в создании, передаче в серийное производство и в дальнейших применениях "Днепра" точнее всего высказался Виктор Михайлович Глушков. Когда в 1964 году в Московском издательстве "Машгиз" готовилась публикация моей книги "Цифровые управляющие машины и автоматизация производства", в которой были подытожены результаты моей работы, связанной с созданием и применением "Днепра", он по просьбе издательства, написал рецензию на нее.

Два фрагмента - первые и последние абзацы рецензии - я решил поместить здесь, поскольку в них дается оценка книги и показана моя роль в создании УМШН "Днепр".

"...Монография представляет собой первую в отечественной литературе попытку систематизировать материал в области универсальных управляющих электронных цифровых машин и их применения для автоматизации производственных процессов.

...Во всех этих работах автор монографии принимал деятельное участие, будучи руководителем самых ответственных участков работы.

...Актуальность и научная значимость содержащегося в книге материала столь велика, что ее, безусловно, следует опубликовать и притом возможно быстрее, поскольку это может оказать большую помощь в деле автоматизации нашего народного хозяйства и внедрения управляющих машин.

Поэтому мне кажется, следует пойти на немедленную публикацию книги, не требуя от автора переделок для устранения указанных недостатков, так как подобные переделки сильно затянули бы издание, что при нынешних темпах развития технической кибернетики было бы крайне нежелательно.

Отдельные мелкие недочеты типа описок и недоговоренностей, имеющиеся в книге, должны быть устранены в процессе ее редактирования."

Вторая оценка роли обоих высказана в выступлении В.М. Глушкова на защите моей докторской диссертации.

"Председатель: Слово предоставляется академику Глушкову Виктору Михайловичу.

Академик Глушков: Здесь в отзыве профессора Темникова подчеркивалась моя заслуга в разработке машины. Поэтому я хочу прежде всего сказать, что, хотя формально мы вдвоем с Борисом Николаевичем руководили этой темой, но фактически девять десятых (если не больше) работы, особенно на заключительном этапе, выполнено Борисом Николаевичем. Поэтому все то хорошее, что здесь говорится в адрес машины УМШН, можно с полным правом приписать прежде всего ему.

...Кибернетика начинается там, где кончаются разговоры и начинается дело. ... В этом смысле работа Б.Н. Малиновского в очень большой степени способствует тому, чтобы кибернетика, действительно, стала на службу нашему народному хозяйству, на службу нашему народу.

Недаром мы здесь заслушали 43 отзыва организаций. Люди в самых разных концах страны интересуются этой работой, используют так или иначе эти идеи, саму машину. Работа эта имеет еще то значение, что она вызвала к жизни очень большое количество новых разработок. В 1957 году, когда разработка начиналась, было очень много скепсиса по этому поводу. Всегда даже очень хорошую идею вначале легко погубить, а скептиков было хоть отбавляй.

...То, что довели все-таки дело до конца и внедрили машину в производство, - это очень большая заслуга.

...В самом начале, когда такая разработка была предпринята, говорили, что тут сравнительно небольшой коллектив, не имевший - за небольшим исключением - опыта в проектировании электронных вычислительных машин, и он просто не способен справиться с такой задачей. Указывали на примеры различных организаций, где созданием машин занимались коллективы в полторы-две тысячи человек, где имелись мощные подсобные предприятия и т.д. И тем не менее, эта работа была выполнена сравнительно маленьким коллективом.

Если бы здесь присваивалось звание не только доктора технических наук, а, скажем, Героя Социалистического Труда, за это можно было бы смело голосовать, потому что лишь при крайнем напряжении сил можно выполнить такой огромный объем работы. Чтобы люди, далекие от вычислительной техники, могли себе это представить, можно сказать, что одних чертежей больше по весу, чем весит сама машина. Это колоссальный объем работы. Из этого материала можно было бы выкроить еще не одну докторскую и кандидатскую диссертации.

И я думаю, что выражу общее впечатление, если в заключение скажу: вне всякого сомнения, такая работа, как эта, огромная по своему народнохозяйственному значению, важная и очень глубокая по своему научному уровню и вместе с тем потребовавшая, действительно, колоссальных усилий и напряжения, заслуживает самой высокой оценки во всех отношениях, в частности - присуждения ее автору и руководителю ученой степени доктора технических наук".

Сам Виктор Михайлович, не жалея себя, буквально днем и ночью все три года, полностью отданные мной "Днепру", готовил свою фундаментальную монографию "Теория цифровых автоматов". Помню, перед новым 1960-м годом Виктор Михайлович, вернувшись из Москвы, где встречался со своим бывшим руководителем по докторской диссертации А.Г. Курошем, очень удивил меня, предложив стать - директором вместо него:

- Курош сказал, что я разбрасываюсь, вместо того, чтобы сосредоточиться на одном научном направлении, где я действительно могу многое сделать. Но для этого мне надо освободиться от организационных вопросов и все свободное время посвящать работе:

Я ответил, что не могу принять это предложение, но всю организационную работу возьму на себя и не буду отвлекать делами по "Днепру". Свое слово я сдержал.

* * *

Напомним, что первыми вехами на пути становления украинского компьютеростроения стали ранее созданные уникальные ламповые компьютеры первого поколения: первая в континентальной Европе Малая электронная счетная машина МЭСМ (главный конструктор С.А.Лебедев), первый в Европе векторный процессор - специализированная электронная счетная машина СЭСМ (главный конструктор З.Л.Рабинович), универсальная асинхронная электронная вычислительная машина "Киев" (главный конструктор Л.Н.Дашевский), созданные в одном экземпляре ("Киев" в двух).

Появление УМШН "Днепр" стало важным этапом в становлении украинского компьютеростроения - произошел переход от создания единичных уникальных экземпляров к серийному производству - массовому выпуску компьютерной техники. Для этого потребовался завод, а не научно-исследовательская лаборатория. Разработка УМШН "Днепр" и освоение заводом технологии его производства потребовали от меня, руководимого мной коллектива и заводчан огромных усилий, о чем свидетельствуют слова В.М. Глушкова и многие документы, которые мне удалось собрать, готовя книгу. Символическим итогом героической эпопеи - трехлетнего комплекса работ по созданию и запуску в серию "Днепра", стал один из первых "Днепров", хранящийся в Московском Государственном политехническом музее, признанный Памятником отечественной науки и техники I-ой категории, о чем говорит прилагаемый ниже сертификат.

Завершая все сказанное, хотел бы повторить, что основной целью трилогии ставилось документальное воссоздание эпопеи создания УМШН "Днепр" и ряда последующих за ней разработок.

Две остальные части трилогии подготовлены, в основном, с использованием материалов из написанных ранее моих книг [8,9].

Трилогия началась и заканчивается упоминанием событий, связанных с войной. Это отразилось и на иллюстрациях к книге.

1Из книги Б.Н.Малиновского, "Путь солдата".

255-ая стрелковая (в дальнейшем Краснознаменная Мозырьская).

3Вычислительный центр Академии наук Украинской советской социалистической республики.

4С 1956 г. - д.ф.м.н., с 1958 г. - чл.корр. АН УССР, с 1961 г. - академик АН УССР, с 1964 г. - академик АН СССР

5Институт был создан в 1962 г. на базе ВЦ АН УССР

6Б.Н.Малиновский. Нет ничего дороже... К.: ЧП Горобец, 2005, -336 с., ил.

Борис Малиновский "Документальная трилогия"

ТОВ "Видавництво "Горобець", 2011. -336с: 90 ил. ISBN 978-966-2377-19-4

© Б.Н.Малиновский, 2011