Краткая биография Бориса Малиновского |

|

Сага о МалиновскихИз книги Александра Головцова "PRIMUS INTER PARES", 2018 год. |

Писательству, коему на склоне лет своих предаюсь с упоением, до самозабвения доходящим, вводящим меня в "удивительное состояние, когда время свивается и сгорает, когда дивное вдохновение награждает избранника светлым восторгом за все тяготы, за всю смуту жизни", некогда предшествовали долгие, на профессиональном уровне выстроенные, занятия научно-технические — в сфере разработки математических методов, программного обеспечения, электронных узлов средств вычислительной техники, ныне компьютерами именуемыми.

От прошлых высокоумных штудий, закончившихся с искусственным сломом их обеспечивавших государства, остались только философическая "грусть-тоска зелёная" да способность к системному мышлению, выработавшаяся во мне приёмами предмета алгебры логики. Сия научная дисциплина, прежде использовавшаяся мною в конструкторских разработках, ныне позволяет мне конструировать, без сторонней подсказки, собственные умозаключения о творящихся в окружающем мире событиях, увы, преимущественно негативных. (Ибо, следуя мнению мудрых, во-первых, "логика — это нравственность мысли и речи", а, во-вторых, "человек не может отказаться от прирождённого ему права быть судьёй среды, в которой он живёт, и дел, которые совершаются перед его глазами".)

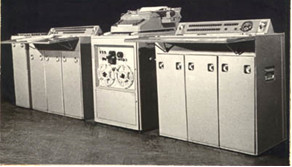

И ещё — осталась пожизненно в душе моей благодарность старшим согражданам, обеспечивавшим мне и мне подобным достойную жизнь, возможность профессиональной самореализации. В их числе — замечательный человек, выдающийся учёный-практик, член-корреспондент Академии Наук Украины Борис Николаевич Малиновский, прославивший в начале шестидесятых годов украинскую науку (в образе Киевского Института кибернетики) пионерской разработкой полупроводниковой электронной вычислительной машины "Днепр", ставшей на то время лучшей из лучших разработок подобного рода. Отличало это инновационное чудо хитроумие его математической и конструкторской основы, изящество и простота инженерных решений и — самое главное — возможность его широкого применения не просто как мощного вычислителя, а как, вдобавок, разумного "управителя" в системах автоматизации производственных и технологических процессов, приборных испытаний, научных экспериментов и прочая и прочая.

Как сказал премудрый Соломон, "мудрость в порочную душу не входит". В смысле этой сентенции тем более интересен мне Борис Николаевич Малиновский, потомок церковнослужителей, что побуждает меня к морализации о том, насколько сильно такая родовая корневая система повлияла на развитие порождённого ею фамильного древа, на передачу его ростку-потомку христианской основы жизненных (прежде всего — семейных) ценностей.

В этом смысле представляет интерес начальная часть жизненного пути отца Бориса Николаевича, пора становления этого высокого интеллекта человека, талантливого и волевого, сумевшего получить высшее духовное и светское (историческое) образование, безусловно наделившего своего сына сильным характером, нравственным духом и острым умом, развитым тем с возрастом до степени обстоятельной житейской мудрости.

Часть первая.

Абрисы предыстории украинской электронной вычислительной техники

Нынешнему деятельному обывателю, в той или иной степени связанному с компьютерными технологиями, с микроэлектронными средствами коммуникации, трудно себе представить, что зарождение этого феномена человеческой цивилизации началось в сравнительно недавние — по исторической мерке — послевоенные годы в соревновании на опережение советских и американских наук, и киевские учёные к делу этому весьма основательно приложили свою руку. Обо всём можно прочитать в книгах, посвящённых истории становления и развития вычислительной техники, Борисом Николаевичем Малиновским написанных.

Пионерскую роль в деле разработке принципов устройства электронных вычислительных машин и их практической реализации сыграл Сергей Алексеевич Лебедев, 1902 года рождения. Его родовые корни тянутся из Костромского края, из тамошнего села Родники, где отец его, по окончании двухклассного церковно-приходского училища, некоторое время трудился конторщиком на местной текстильной фабрике, затем, после женитьбы на высокородной Мавриной, вышедшей из дворянского сословия и преподававшей в школе для девочек из недостаточных семей, переехал с ней в Нижний Новгород. Здесь у супругов Лебедевых родились три дочери и сын.

Дочь Татьяна впоследствии, под фамилией матери, стала известным, ярко выраженного народного стиля, художником, графиком, иллюстратором, создателем цикла зарисовок, посвящённых русским городам, их старинным архитектурным ансамблям, эскизов, декораций, театральных костюмов к театральным спектаклям, нескольким мультфильмам; прославилась оформлением пушкинских сказок, иллюстрациями собственных книг.

Сын Сергей пошёл в науку, стал выдающимся учёным в области теории автоматического управления и регулирования, в военные годы — был автором целого ряда разработок для танковой и авиационной техники. После десяти лет работы во Всесоюзном Энергетическом институте переехал в 1945 году в Киев, где, став республиканским академиком, с 1947 года возглавил академический Институт электротехники. Здесь в организованной Лебедевым лаборатории моделирования и вычислительной техники, под его непосредственным руководством была разработана и в 1950 году официально принята государственной комиссией первая в Советском Союзе (и в континентальной Европе) Малая электронно-счётная машина (МЭСМ).

Безусловно, выдающийся научно-технический прорыв, осуществлённый неординарным учёным, не был спонтанным явлением; ему предшествовало немалое количество теоретических разработок, конструкторских реализаций отдельных узлов, устройств автоматического счёта, выполненных в том числе и самим Лебедевым (таковой, к примеру, была его разработка аналоговой — sapienti sat! — вычислительной машины, использовавшейся в энергетике). Но только ему было суждено обобщить и развить имевшиеся наработки в области цифровой вычислительной техники и воплотить в мощную (по тем, стартовым временам) действующую вычислительную машину на электронных лампах.

В год лебедевского прорыва выпускник Ивановского энергетического института, молодой ветеран войны Борис Малиновский переехал в Киев и поступил в аспирантуру Института электротехники, тогда находившегося под началом замечательного украинского учёного в области автоматического управления и регулирования Алексея Григорьевича Ивахненко, прежде того трудившегося вместе с Сергеем Алексеевичем Лебедевым во Всесоюзном энергетическом институте.

Помимо всех его высоких научных достоинств тем близок мне этот талантливый человек (1913 года рождения, в городе Кобеляки Полтавской губернии), что в галерее выдающихся выпускников моего родного Ленинградского электротехнического института находится его портрет. И к разряду высокозначимых отнесён Алексей Григорьевич — за принципиально новые пути в теории и практике его любимой науки, имеющей богатейшую школу и высокопрофессиональных оценщиков научных достижений в его (и моей) alma mater.

Под научным и административным крылом (но не при прямом участии) Алексея Григорьевича Ивахненко начал свой путь в науке Борис Николаевич Малиновский, продолжив его в творческом взаимодействии с Сергеем Алексеевичем Лебедевым. Уже работая в Московском электротехническом институте, Лебедев сохранил за собой творческий надзор за оставленной им в одноимённом Киевском институте лабораторией вычислительной техники.

Как её сотрудник, с подачи Лебедева, Борис Николаевич начал заниматься исследованием использования магнитных (ферритовых) элементов в цифровых вычислительных машинах. Исследование завершилось написанием кандидатской диссертации, успешно защищённой Малиновским в 1953 году (при положительном отзыве на неё академика Лебедева, выступившего в роли оппонента).

Лаборатория вскоре была преобразована в академический Вычислительный центр, в котором Борис Николаевич руководил отделом специализированных цифровых машин. В 1956 году вычислительный центр был переподчинён Институту математики с Борисом Владимировичем Гнеденко во главе. Уроженец Симбирска (1912 года рождения), сын землемера; выпускник физико-математического института Казанского университета и аспирантуры Московского университета, он свою научную жизнь посвятил теории вероятностей и математической статистике — и весьма в этих науках преуспел. (К слову, теорию вероятностей автор этих строк, обучаясь в Ленинградском электротехническом институте, осваивал по учебнику Гнеденко.)

Борис Владимирович некоторое время жил в одном городе с семьёй Малиновских — в тридцатых годах преподавал высшую математику в Ивановском текстильном институте. В 1945 году продолжил математический курс уже во Львовском университете, вплоть до 1950 года, когда был перекомандирован в Киев — руководителем только организованного отдела теории вероятностей и математической статистики в академическом Институте математики. Одновременно он заведовал университетской кафедрой математического анализа.

В 1955 году Гнеденко возглавил группу по организации Вычислительного центра, ядром которой были сотрудники академика Лебедева, руководил работами по проектированию универсальной машины "Киев" и специализированной машины, предназначенной для решения систем линейных алгебраических уравнений. Одновременно он разработал курс по программированию для электронных вычислительных машин, который начал читать студентам Киевского университета и который издал в виде отдельной книги (ставшей первым в Советском Союзе учебником по программированию, опубликованном в открытой печати). С 1956 года в течение двух лет, до переезда в Москву, он был директором Института математики Академии Наук Украинской ССР.

В 1956 году Гнеденко пригласил заведовать лебедевской лабораторией известного математика Виктора Михайловича Глушкова, трудившегося в одном из Уральских атомных предприятий, только защитившего докторскую диссертацию по одной из проблем высшей математики (простому человеческому уму, в том числе и моему, недоступной для минимального её понимания). С этого времени повёлся отсчёт совершенно блистательной научно-организационной деятельности этого экстраординарного человека в Киеве.

Виктор Михайлович Глушков родился в августе 1923 года в Ростове-на-Дону, окончил с золотой медалью школу в городе Шахты. С началом войны в армию призван не был по состоянию здоровья, маму его оккупанты расстреляли осенью 1941 года. После освобождения Донбасса его мобилизовали на восстановление шахт. С 1943 года Глушков учился теплотехнике в Новочеркасском индустриальном институте, с последнего курса которого (сдав экстерном экзамены физико-математического цикла) перевёлся в Ростовский университет. После распределения трудился на Урале, откуда и приехал в Киев.

Позже он вспоминал: "Я стал заведующим лабораторией вычислительной техники Института математики. Предполагалось, что лаборатория будет реорганизована в Вычислительный центр АН Украины, в соответствии с вышедшим в 1955 году постановлением о создании вычислительных центров в академиях союзных республик, в том числе в Украине".

Указанная реорганизация совершилась в Киеве в декабре 1957 года. Виктор Михайлович, как и задумывалось, стал директором Вычислительного центра Академии Наук Украинской ССР, позже — в 1962 году — преобразованного в Институт кибернетики с директорством в нём Глушкова. Помимо организационно-научной деятельности был Виктор Михайлович активен и в части педагогической — преподавал с 1956 года в Киевском Государственном университете, где читал на механико-математическом факультете курс высшей алгебры и специальный курс теории цифровых автоматов, а с 1966 года и до конца дней своих заведовал кафедрой технической кибернетики.

Как ведущий специалист Вычислительного центра Борис Николаевич Малиновский (вместе с коллегой Зиновием Львовичем Рабиновичем) выполнил разработку специализированного вычислительного комплекса обнаружения воздушных целей и наведения на них истребителей. Став автором идеи создания управляющих вычислительных машин широкого назначения (УМШН), кандидат технических наук (с 1953 года) Малиновский озвучил её устами своего директора и, с его благословения, приступил к конструированию электронной новинки.

В 1961 году Государственная комиссия, принимая в эксплуатацию разработку Малиновского и его высокоумной команды специалистов, отметила:

"1. Машина УМШН является первой в СССР полупроводниковой управляющей машиной широкого назначения, предназначенной для контроля и управления рядом производственных объектов в различных отраслях промышленности, а также для изучения объектов. Кроме того, машина может использоваться как универсальная вычислительная машина средней производительности.

2. В машине имеется ряд оригинальных технических решений, реально обеспечивающих широкое назначение машины, секционность построения блоков памяти и коммутатора, программный обмен информацией между машиной и объектом, возможность подключения к нестандартным датчикам, электронный коммутатор сигналов и др."

Говоря о соучастниках этого великого дела (и не имея возможности всех их, воздав благодарность, описать), должен отметить Екатерину Логвиновну Ющенко (Грачёву), разработавшую программное обеспечение для созданного вычислительно-управляющего комплекса, прославившую своё имя как автор одного из первых в мире языков программирования высокого уровня. Родилась она в 1919 году, в Чигирине, в учительской семье. В 1942 году, находясь в эвакуации, в Ташкенте, окончила Среднеазиатский университет.

После войны работала она во Львовском отделе теории вероятностей Киевского Института математики, с 1950 года, после переезда в Киев, — старшим научным сотрудником этого института, а с 1957 года, перейдя под крыло Глушкова, стала заведовать отделением в Институте кибернетики.

Вычислительной математикой Екатерина Логвиновна занялась в 1954 году, когда разработала для пионерского детища Лебедева комплекс алгоритмов и программ решения задач внешней баллистики для ракетно-космических комплексов. Была она (вместе с Гнеденко) в числе соавторов учебника по программированию, по которому мне, студенту и будущему специалисту по разработке электронных вычислительных машин, довелось осваивать эту мудрёную научную дисциплину.

Итогом работы Государственной комиссии, принявшей в эксплуатацию вычислительный комплекс "Днепр", стало решение наладить его промышленное производство, что и было сделано в одном из цехов Киевского радиозавода. Скоро на прекрасно показавший себя в практических делах комплекс резко поднялся спрос, для удовлетворения которого было принято правительственное решение выстроить в Киеве завод вычислительных управляющих машин (ВУМ), позже реорганизованный в производственное объединение "Электронмаш".

Отечественная разработка управляющей машины широкого назначения была ещё тем замечательна для своего времени, что в негласном состязании с американскими разработчиками наша страна, в целом этот спор проигрывавшая, в указанной классификации электронных вычислительных машин впервые практически уравнялась с заокеанскими конкурентами. Десять лет длился выпуск этого прекрасного образца электроники и математики, и трудно назвать отрасль промышленности, науки, сельского хозяйства, обороны, космических исследований, где бы он успешно не использовался. И велика была слава Института кибернетики и им порождённого производственного объединения "Электронмаш" на всей территории Советского Союза!

Взрывной научный рост Бориса Николаевича Малиновского, с начала шестидесятых годов начавшийся, был отмечен защитой им докторской диссертации (в 1964 году), избранием членом-корреспондентом Академию Наук УССР по специальности "вычислительная техника"; он стал дважды лауреатом Государственной премии Украины, заслуженным деятелем науки и техники, был удостоен государственных наград.

С термином "кибернетика" (правда, преимущественно как "лженауки") в самых общих чертах познакомился в начале шестидесятых годов, когда, будучи активным и небесталанным учеником девятого класса средней (одиннадцатилетней) школы города Умань, озаботился выбором своей будущей профессии. Увлечённость математикой и физикой больше склоняла меня к инженерной, с электроникой связанной профессией. Дополнительно к такому решению подталкивала разгоревшаяся в стране нешуточной силы дискуссия о сравнительной значимости (или ценности) для общества "физиков" (молодых людей с преимущественно математическим складом ума) и "лириков" (сограждан с романтическим душевным уклоном).

В этом неформальном противостоянии представителей двух субкультур того времени явно первенствовали первые, чему способствовал бурный научно-технический и производственный прогресс страны, первой в мире прорвавшейся в космос, осваивавшей с толком свои необъятные пространства и недра, укрощавшей атом и сибирские реки, развившей машиностроение, приборостроение и прочая, и прочая. Об этом, в частности, в 1959 году писал, сокрушаясь недооценкой своих творческих собратий, поэт Борис Слуцкий:

"Что-то физики в почете.

Что-то лирики в загоне.

Дело не в сухом расчете,

дело в мировом законе.

Значит, что-то не раскрыли

мы, что следовало нам бы!

Значит, слабенькие крылья —

наши сладенькие ямбы,

и в пегасовом полете

не взлетают наши кони...

То-то физики в почете,

то-то лирики в загоне..."

Говоря о недооценке новой поэзии так называемых "шестидесятников", Борис Слуцкий несколько лукавит, ибо в ту пору свежая поэтическая поросль, преимущественно московской прописки, собирала на свои творческие рдения толпы почитателей — на стадионах, у памятника Маяковскому, в Большой аудитории Политехнического института. (К слову, в Московском Политехническом музее как выдающееся достижение советской науки и техники экспонируется управляющая машина широкого назначения "Днепр".)

"В Политехнический!

В Политехнический!

По снегу фары шипят яичницей.

Милиционеры свистят панически.

Кому там хнычется?!

В Политехнический!"

В результате долгого перебора вариантов я остановился на Ленинградском электротехническом институте, в который поступил в 1964 году, завершив обучение в нём в 1970 году получением диплома, с записью в графе специальности — "Электронные вычислительные машины".

И так распорядилась мной судьба, что, призванный в звании "лейтенанта" на два года армейской службы в вычислительный цент ракетных войск стратегического назначения, располагавшийся в городе Аральске, был поставлен там на техническое обслуживание ЭВМ "Днепр". За время службы несколько раз выезжал в командировку в Киев, на завод вычислительных управляющих машин (ВУМ), согласовывать свои доработки. Был, как специалист, замечен заводчанами и по окончании службы приехал в Киев, работать в специализированном управлении электронных вычислительных машин, созданном для внедрения продукции завода, для разработки конкретным получателям прикладного программного обеспечения.

Первый год отработал на Харьковском тракторном заводе, где с помощью ЭВМ "Днепр" управлялся главный конвейер сборки мощных колёсных тракторов (ныне — разрезан и сдан в утиль новым владельцем завода). Так сложилось, что к стандартному вычислительному комплексу пришлось подключать новое, для него нестандартное устройство быстрой печати. Оснастившись хорошо мне знакомым учебником Глушкова "Теория конечных автоматов", это устройство разработал и запустил в эксплуатацию.

Был за этот научно-производственный подвиг обласкан руководством управления и назначен командовать большой командой (участком) программистов. В новом качестве немало потрудился, внедряя разработки Института кибернетики и продукции достославного завода ВУМ. Более других запомнилась автоматизированная система управления палубными антеннами кораблей, обеспечивавших связь Центра управления полётами с пилотируемыми космическими аппаратами, когда те находились вне территории Советского Союза. Эти корабли имели порт приписки Одессу, на одном из них ("Космонавт Юрий Гагарин" с видом на "Космонавт Владимир Королёв") запечатлел меня мой коллега-программист летом 1973 года. (К слову, эти корабли-красавцы сгнили в морских водах у одесского причала в девяностые годы ушедшего века.)

Выпуск прекрасных вычислительных комплексов "Днепр" прекратили по непонятным для моего сознания специалиста причинам где-то в начале семидесятых годов. Завод ВУМ расширился, занялся выпуском новых разработок Института кибернетики, уступавших (по моему убеждению) знаменитому "Днепру". Дальше — хуже. В московских верхах вдруг вызрело совершенно глупое, негосударственное решение перейти на копирование американской вычислительной техники и к делу этому подключили производственное объединение "Электронмаш". Окончательно всё перечеркнула так называемая "перестройка".

Очное знакомство с Борисом Николаевичем Малиновским состоялось много-много лет спустя, когда, уже войдя в возраст седин, волею судьбы встретился с ним в Киевском Доме учёных (как председателем его Совета) и, сойдясь накоротко с почтенным кибернетическим мэтром, был очарован им безмерно. С первых минут общения оценил его не только как учёного, мной глубоко чтимого, но и как человека цельного характера, высокого умственного и нравственного уровня, столько видевшего и пережившего на своём мафусаиловом веку, что из событий его жизненного пути можно составить летописный свод эпохи, в пору которой достоинство личности соединялось с достоинством страны и высоко стояли понятия чести, дружбы, справедливости, порядочности и взаимопомощи в межчеловеческих отношениях.

"В реке, что жизнью называем,

И мы — зеркальная струя

И мимоходом отражаем

Все впечатленья бытия".

Итогом первых встреч с мудрым, обстоятельным, бесконечно добрым Борисом Николаевичем возникло у меня острое желание написать о нём, как об учёном и неординарном человеке — о его жизненном пути, о его родовых истоках. Тем более что подталкивает меня к этому неизменно наивная надежда, что прекратится со временем духовная и интеллектуальная деградация общества, что имена лучших его представителей прошлого будут востребованы и оценены благодарными, нравственными потомками. "Мечты, мечты, где ваша сладость?"

Часть вторая. История рода

Родился Борис Николаевич Малиновский 24 августа 1921 года в семье Николая Васильевича и Любови Николаевны Малиновских, на время рождения сына учительствовавших на малой родине главы молодого семейства, в старинном костромском городке Лух, тогда входившем в состав Иваново-Вознесенской губернии. Помянутая территориальная единица, "собранная" из сопредельных волостей Костромской и Владимирской губерний, была учреждена после революции, в июне 1918 года, и просуществовала до 1929 года, когда была преобразована в Ивановскую область.

По этой причине, вопреки указанному административному переделу, следует относить малую родину Бориса Николаевича (как и его отца) — по историческим, этническим, культурным связям и традициям, по духу её — к Костромской земле, давшей почву родовым корням его фамилии, но никак не к новому областному центру Иваново, в прошлом — только сельцу во Владимиро-Суздальском крае.

Старинное наименование этого финно-угорского края, перешедшее (в 1152 году, усердием князя Юрия Долгорукого) в название его новоявленного центрального города, историки определяют несколькими формулами, одна из которых увязывает его с древнеславянским божеством Костромой. Произошло это в пору, когда пассионарные потомки Ярослава Мудрого, стеснённые тем учреждённой громоздкой и неоднозначной схемой лествичного наследования (от брата к брату, а не от отца к сыну), утомлённые ею вызванными междоусобицами, устремились за новыми землями в верхневолжские края, где сформировали вскорости свой новый центр — Владимиро-Суздальскую Русь.

Именно так действовал Юрий Долгорукий, третий сын Владимира Мономаха, за пять лет до учреждения Костромы основавший Москву (хотя к исходу своего княжения добился причитающегося ему Киева, в котором и закончил дни свои в 1157 году и был погребён в Выдубицком монастыре). С перенесением центра Руси на север переносились, как указывает Лев Николаевич Гумилёв, и названия для вновь учреждаемых городов — Галич, Переяслав, Холм...

Касательно происхождения названий Костромы, Галича и других населённых пунктов края иной точки зрения (связанной с прошлым коренного населения края) придерживался известный археолог и историк, Михаил Яковлевич Диев.

"Чудь начудила, да Меря намерила

Гатей, дорог да столбов верстовых..."

(Александр Блок)

Сын священника, воспитанник Костромской духовной академии, Михаил Яковлевич Диев (1794 года рождения) долгие годы служил протоиереем в Троице-Сыпановом монастыре города Нерехты Костромской губернии и одновременно был законоучителем и наблюдателем преподавания Закона Божия в Нерехтских мужском и женском училищах. Педагогику активно совмещал с изучением исторического прошлого Костромского края, влиянием на его культуру традиций древних финно-угорских народов, населявших эти земли до прихода славян, сохранением традиций древнего финно-угорского народа мерян костромской территории. По его мнению, на основе древнего мерянского наречия возник особый язык жителей города Галича Костромского уезда — елтонский (елманский):

"При переселении народа Мери из здешней стороны (т.е. Костромской губернии) за реку Оку в XII в. нельзя предполагать, чтобы из этого народа никого уже не осталось на прежнем месте, в Костромской стороне. Доказательством этого неоспоримо могут служить названия мест в Костромской губернии, как городов, селений, рек, которые носят имена не славянскаго языка, а финского и других наречий, большей частью ныне непонятных, то есть для славян. Здесь жил совершенно другой народ. Доныне в Костромской и смежных с нею губерниях в народе употреблен язык, не похожий на славянский, или русский, оставшийся в народе таинственным. Под названием в Нерехте Елтонского (елтын-безмен: язык безменников); этому языку одолжены названия здешних городов: Кострома, (костр, кострыга, город; прибавьте к этому Мордовское Мае. Красивый, следовательно, Кострома значит красивый город), Галича (из слов: галь, многолюдный, обрусевшее гиль; например, доселе говорят "галь народа", то есть многолюдно. Костргалея значит многолюдный город), Кинегимы (спокойная, красивая пристань; киншить, приставать, спокойно стоять), Луха реки и города (лох по елтонски значит сосед, соседний), Олонецка (от слова олоно, давно, то есть старинный город). Ходячая монета в Костромской стороне зовется раги, что самое на древнем Финском значит деньги. На этом языке слово шунге значит песенник, песня. Следовательно, Шунга, село в 8 верстах от города Костромы, означает селение песенников".

В составленных им на склоне лет воспоминаниях помянул Диев многих значимых для него людей, с которыми пересекался и соприкасался на своём жизненном пути — историк Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский, литератор и историк Михаил Петрович Погодин, издатель "Отечественных записок" Павел Петрович Свиньин, министры народного просвещения граф Сергей Семёнович Уваров и князь Платон Александрович Ширинский-Шахматов... Описал Михаил Яковлевич, как у помещицы села Есипова (в десяти километрах от Нерехты расположенного) Марьи Семёновны Аже он встретился на Страстной неделе 1817 года с её внуком Александром Карловичем Бошняком, ботаником и писателем, подружился с ним.

Позже Бошняк переехал в Елисаветград, где "прославился" доносом на будущих декабристов: "В 1825 году, когда осенью император Александр путешествовал в Крым, и когда находился в Елисаветграде, то, при содействии графа Витта, управлявшего военным там поселением, Александр Карлович, допущенный до аудиенции, открыл Государю о заговоре заменить монархическое правление России республиканским".

В предисловии к этим воспоминаниям краевед Андрей Александрович Титов даёт прелюбопытнейшую (для семьи Бориса Николаевича Малиновского) информацию о том, как заканчивал свою пастырскую деятельность протоиерей Диев, переживший в 1865 году апоплексический удар и написавший по этой причине прошение об отставке:

"На вышеизложенном прошении о.Диева последовала резолюция преосвященного Платона: "1865 г. Августа 12 дня: 1) согласно прошению достопочтеннейший о. протоиерей увольняется от обязанностей приходского священника, благочинного церкви Сыпановой слободы и депутата при испытании в светских училищах; 2) церковь с. Сыпанова причислить ко второму благочинническому Нерехотскому округу; 3) на праздное священническое место перемещается священник Чухломского уезда, села Михайловского Василий Малиновский".

Из последней ремарки напрашивается предположение, что помянутый выше сменщик Диева являлся прапрадедом Бориса Николаевича Малиновского, чей дед, священник Василий Иванович Малиновский, родившийся в 1864 году, был внуком переехавшего из Чухломы в Нерехтский округ священника. Но такая посылка остаётся только гипотезой, фактами не подтверждённой, тем более что фамилия Малиновских была достаточно распространённой в среде духовенства Костромской епархии.

Одним из первых её носителей, представленных в списке учеников Костромской духовной семинарии 1782 года значится некий Стефан Михайлович, сын пономаря Воскресенской церкви посада Большие Соли Нерехтского духовного управления, Михаила Алексеева. Перемена фамилии Алексеев на Малиновский свидетельствует о том, что — согласно бытовавшему тогда (вплоть до середины девятнадцатого века) обычаю — поступавшим в семинарию ученикам её ректор мог присваивать новую фамилию.

Иногда он просто переводил на латынь или древнегреческий язык фамилию ученика (так из Надеждина появился Сперанский), иногда, дав волю фантазии, назначал новообращённым фамилии духовного (Рождественский, Вознесенский, Воскресенский) или какого-либо другого смысла (подобно Малиновскому ягодную фамилию Вишневский получил более поздний выпускник семинарии, прежде бывший Козыревым).

Есть также версия польского происхождения этой фамилии, увязывающая её корневую основу с городом Малин, расположенном неподалёку от Житомира, есть и другие предположения, одно другого (по мнению авторов) убедительнее. Что ж — "хороший довод лучшему уступит".

Корни предков Бориса Николаевича Малиновского покоятся в священнической среде Костромского края и, кажется, имеют весьма значительное проникновение в его прошлое, если судить по значительному количеству Малиновских среди священнослужителей (и церковнослужителей) Костромской губернии. Первым приметным корешком в родословном древе фамилии является псаломщик Семён, чей сын Иван (по факту 1890 года) также служил псаломщиком в церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Макарьевское. Должность псаломщика относилась к низшей, "обслуживающей" ступени в "иерархии церковных должностей, квалифицировавшихся как "церковнослужители".

Чтобы стать православным священником Василию Ивановичу Малиновскому пришлось три года осваивать начала знаний в духовной (или церковно-приходской) школе уездного города Кинешмы, а затем ещё шесть лет учиться в местной духовной семинарии. Прежде его родной город Лух был уездным городом, имел своё духовное управление, свои начальную школу и семинарию, но в 1854 году духовное управление переместилось в Кинешму, и вместе с ним переместились в этот приволжский город духовная школа и семинария.

(Лухское духовное управление было открыто в 1776 году в братских кельях Тихоновой пустыни и "обслуживало" приходские церкви Лухского, Кинешемского и Шуйского уездов. Кинешемцы хотели иметь управление у себя, но им было отказано по причине отсутствия там монастыря и отдаленности от границ Суздальской епархии. С 1787 года Лухское духовное правление находилось в ведении Костромской епархии. В 1791 году в стенах монастыря было открыто духовное училище, которое готовило кандидатов на замещение низших церковных должностей.)

Получить место священника в церкви при погосте города Лух Василий Иванович Малиновский мог по одному из трёх способов. Во-первых, место священника могло стать вакантным после кончины бездетного прежнего настоятеля этого храма. Во-вторых, молодой священник мог унаследовать священническую должность от отца. И наконец, в случае, если у предшествующего священника не было сына, а была только дочь (или дочери), то он мог выдать её замуж за молодого священника и тем передать новоиспечённому зятю, через дочь, в наследство свой приход.

Как схема стабилизации или улучшения имущественного положения сельских духовников в приходах утвердилась практика наследования церковных должностей, отвечавшая интересам многодетных семей церковнослужителей и священнослужителей, нередко имевших дом, либо выстроенный семейными усилиями на церковной земле, либо ими приобретённый у предшественника по должности.

Закрепить дом за семьёй после ухода за штат служитель мог, передав одному из своих сыновей должность в приходе, либо выдав замуж свою дочь за человека, могущего занять освободившееся ("праздное") место. В то же время светские власти всячески стремились уменьшить число служителей в приходах, то укрупняя их, то ликвидируя малые, либо сокращая в них штаты. Преследуя цели увеличения собираемости налогов с населения, власти стремились в проводимых ревизиях выявить "лишних" церковников, живущих при приходах, но не состоящих на штатных должностях.

Вступление в брак являлось обязательным при определении на должность священника или дьякона. И хотя во второй половине девятнадцатого века имели место случаи, когда будущие священнослужители вступали в брак с представительницами не своего сословия, наиболее удачными по-прежнему считались внутрисословные семейные союзы. Отмечалось, что священник лучше всего может найти поддержку в своей жене, выросшей в духовной семье, с детства исполнявшей церковные уставы. Брачные союзы были формой поддержания этой замкнутости, формой выживания её представителей, поддержания корпоративного союза.

Василий Иванович Малиновский, 1864 года рождения, два десятка лет (с 1890 по 1910 год) был настоятелем Вознесенской церкви при погосте села Лазорево Вознесенье Лухского округа Кинешемской епархии. (Эта каменная, "при каменной ограде", весьма внушительных — для провинции — размеров церковь была воздвигнута при попечении Александры Куломзиной и Екатерины Мусиной-Пушкиной и при их участии была освящена в 1812 году. До наших дней "не дожила" — была разобрана на строительные материалы в послевоенные годы.)

По меркам того времени семья отца Василия и матушки Софии Малиновских была малочисленна — кроме первенца Николая (1887 года рождения), была ещё дочь с редким и красивым именем, Павла. Её, красавицу-юницу с ясным, умным взглядом больших, чуть навыкате глаз можно видеть на старинном, 1910 года выпуска, фотоснимке в компании с братом, студентом Петербургской Духовной академии, приехавшим к родителям на каникулы. Выглядит Николай Малиновский — статный, рослый, с гордой посадкой головы — большой энергетики человеком, сильным, уверенным в себе, в своей духовной и физической силе. Высокое чувство собственного достоинства этого молодого человека, донесенное до нас старинным, чёрно-белого формата снимком, имело под собой прочную основу — на время фотографирования был он не только студентом-духовником, но и одновременно вольнослушателем столичного института археологии. Было в его планах, к этому времени сформировавшихся, отказаться от традиционного наследования духовного сана отца, заняться педагогикой, историей, краеведением и архивным делом, и он — с упорством человека редких волевых качеств — добивался поставленной цели.

Для любопытствующего исследователя прошлого являет собой Николай Васильевич Малиновский представителя того слоя русской интеллигенции, чьи добрые прошлые дела, увы, утонули в потоке времени, оставив по себе скромный внешний след в семейных архивах, фотоальбомах, в устных родовых воспоминаниях. Но, дополнив основательно эти скудные сведения выдержками из старых журналов, книг, воспоминаниями современников, можно — при желании — составить представление о давних животворных делах таких неординарных личностей, об их умственных интересах и широте интеллектуального кругозора, о круге знакомых, коллег, единомышленников в пору их жизненной активности. Всё это, суммарно, создаёт вокруг нетленных духовных образов такого класса людей особую историческую ауру, порождает уважение к ним со стороны небезразличных к прошлому потомков.

Духовенство формировалось в особой среде, при этом едва ли не решающее влияние на формирование священнослужителя оказывала не семья, а духовная школа. В восемь — девять лет мальчик уезжал от родителей в город для обучения в духовном училище, а затем в семинарии. На долгих десять лет он оказывался без родительского внимания и опеки. Именно в духовной школе формировался православный священнослужитель, в то время как дети из иных сословий могли постоянно учиться будущей социальной роли, оставаясь в семье, в кругу домочадцев.

Часть третья. Учёба в Костромской семинарии

Семилетним, в 1893 году, отправили родители Николая Малиновского к родственникам в город Юрьевец-Волжский, живя у которых, он два года обучался в духовном училище города Кинешма, расположенном в тридцати верстах от Юрьевца (в Юрьевце существовала только женская гимназия, основанная в 1899 году; в своё время, с 1792 года духовное училище существовало в Лухе, но в 1844 году было переведено в Кинешму). По завершении начального духовного образования был юный Малиновский отправлен родителями в Костромскую семинарию, где безвыездно (как свидетельствует хроника его семьи) прожил, обучаясь, семь лет, огорчаясь родительским отсутствием и невниманием.

Семинария была средним учебным заведением, кроме богословских дисциплин в ней преподавались и светские дисциплины в объеме классической гимназии. В соответствии с Высочайше утвержденным Уставом 1867 года семинария состояла из трех двухгодичных отделений. На низшем отделении изучались российская словесность, алгебра, геометрия, всеобщая история, латинский и греческий языки, катехизис, пасхалия, введение в литургику и Священное Писание Ветхого Завета. В среднем отделении — логика, психология, естествознание, физика, русская история, библейская история, герменевтика, патристика, Священное Писание Ветхого Завета и древние языки. На высшем отделении семинаристы усваивали догматическое богословие, Священное Писание Нового Завета, нравственное богословие, пастырское богословие, обличительное богословие, литургику, гомилетику, каноническое право, общую церковную историю, историю Русской Церкви, а также — немецкий и французский языки, начала медицины и сельского хозяйства.

Основанная в 1747 году, Костромская семинария долгое время размещалась в Ипатьевском монастыре и только в 1866 году обрела своё помещение усилиями епископа Платона (Фивейского), купившего у купцов Стригалевых несколько зданий, стоявших на берегу Волги, на улице Верхней Набережной. Постепенно, по мере обустройства, на этой улице возник целый комплекс семинарских зданий, включавший в себя учебные, жилые и хозяйственные корпуса. Перед семинарией был разбит сад. Уже в 1868 году в одном из помещений семинарии появился храм во имя Всех Святых, а позднее, в 1878 году, был устроен разместившийся в верхнем этаже общежительного корпуса несравненно более обширный, с хорами храм во имя Сретения Господня. С 1887 года при семинарии стала действовать образцовая церковно-приходская школа.

Все то время, что семинария находилась на Верхней Набережной, она была одним из главных очагов культуры губернской Костромы. Хор духовной семинарии традиционно проявлял себя одним из лучших в епархии, уступая лишь архиерейскому хору. Большой известностью пользовались у костромичей художественные вечера и концерты, устраиваемые семинаристами (в конце мая 1899 года семинария отметила столетний пушкинский юбилей заупокойной литургией и большим концертом, на котором семинарский хор исполнил гимн в честь великого поэта).

Семинария являлась и одним из центров епархиальной жизни: в ее актовом зале в конце девятнадцатого начале двадцатого веков проходили ежегодные епархиальные съезды духовенства, проводились собрания действовавшего при епархии Церковно-Исторического общества и так далее. Семинарию обычно посещали приезжавшие в Кострому видные деятели Церкви, например, 5 октября 1902 года её посетил знаменитый протоиерей отец Иоанн Кронштадский, часто бывавший в Костромском крае.

Счастливо убереженная от всех пожаров, фундаментальная библиотека семинарии по праву считалась одной из самых богатых в губернии. Пополняясь нередко за счет пожертвований костромских архиереев, преподавателей и именитых выпускников, она имела большое количество духовной и богослужебной литературы, множество книг по всем отраслям человеческих знаний. Среди книг библиотеки было немало старопечатных изданий XV — XVIII веков, старинных рукописей, книг на латинском и греческом, на многих европейских и восточных языках, включая китайский, персидский, турецкий и так далее.

На рубеже XIX и XX веков ректорскую должность в семинарии отправлял выдающийся церковный историк протоиерей Иоанн Сырцов. Владыка Виссарион постоянно посещал семинарию, проводил службы в семинарском храме, присутствовал на экзаменах.

При нём семинария отметила — 24 и 25 сентября 1897 года — свой полуторавековой юбилей. В эти дни перед ликом принесенной в семинарский храм Феодоровской иконы Божией Матери епископом Виссарионом "в сослужении" большой группы духовенства, при пении двух хоров — архиерейского и семинарского, была отслужена литургия и провозглашена вечная память основателю семинарии епископу Сильвестру и ее дальнейшим устроителям, епископам: Геннадию, Дамаскину, Симону и архиепископу Платону, перенесшему семинарию на Верхнюю Набережную. Были молитвенно помянуты все руководители и преподаватели семинарии и все обучавшиеся в ее стенах за полтора века...

Но было бы неверно представлять, что всё в жизни семинарии этого периода было благополучно. Политические бури начала двадцатого века не могли миновать и ее — несколько раз в это время семинарию сотрясали волнения и забастовки, во время трагического столкновения 19 октября 1905 года на городской площади был зверски убит семинарист. Его гибель на какое-то время вынесла семинарию чуть ли не в центр политической борьбы в Костроме тех дней, явившись своего рода зловещим предзнаменованием будущей судьбы всей семинарии. Вообще, весь последний период жизни семинарии конца XIX — начала XX веков предстает сейчас перед нами незримо окрашенным трагическим духом предчувствия того, что ожидало впереди и саму семинарию, и огромное большинство ее выпускников.

Часть четвёртая. Учёба в Санкт-Петербургской духовной академии

Окончив в 1908 году Костромскую семинарию, Николай Малиновский уехал в Петербург набираться знаний в Духовной академии, находящейся в Александро-Невской лавре. Знания, ею даваемые своим слушателям, были основательными — широкими и глубокими. Помимо богословских и философских предметов, читались курс языков, палеографии, истории русской литературы, древнееврейского языка и библейской археологии, а также всеобщей и российской гражданской истории, сравнительного изучения западных исповеданий, истории и обличения русского раскола.

До начала девятнадцатого века семинария и академия — как две ступени образования — не различались, в той и другой учебные планы и программы были одинаковы, но лучшие из этих учебных заведений именовались академиями — Киевская, Славяно-греко-латинская. В конце восемнадцатого века, без каких-либо изменений системы преподавания, ранга академии были удостоены Казанская и Петербургская семинария. На вершине духовного учебного олимпа того времени находились Киевская, Московская, Петербургская академии и Троицкая семинария. В эту — дореформенную — пору в академии принимались подростки, имеющие начальное образование, то есть умеющие читать, писать, считать. Воспитанники как семинарий, так и академий, проучившись восемь классов (но не лет, коих могло быть от одного до пяти лет на класс), получали полное на то время образование.

Особенностью духовной школы восемнадцатого века — будь то семинария или академия — являлось основательное изучение латинского языка, на который, в начале обучения, припадала львиная доля занятий, далее же все прочие дисциплины читались на латинском. Ещё одной характерной особенностью старой школы было изучение разных наук в последовательности, поэтому классы назывались по осваиваемым предметам. Названия старших классов — риторика, философия, богословие — можно встретить в гоголевском "Вие", в котором очень выразительно даны отличие ритора от философа, а философа от богослова: уже пробивающиеся усы и борода у одного, у другого - ломающийся голос. Богословие изучали только в восьмом классе, который продолжался не менее двух лет.

Реформа духовного образования, исполненная в 1808 году под началом бывшего семинариста Михаила Сперанского, утвердила начальные школы как начальную ступень образования для детей духовенства. Конечная ступень среднего образования - шестиклассная духовная семинария, в которой класс уже соответствовал одному году обучения. Высшее образование давала духовная академия, обучение в которой выстраивалось по образу и подобию немецкого богословия.

Утверждённая Александром I реформа началась со старой Санкт-Петербургской академии, которая обратилась в семинарию, над которой был надстроен "верхний этаж" — новая духовная академия, по-прежнему располагавшаяся в Александро-Невской лавре.

Годы обучения Николая Малиновского в Петербургской духовной академии были временем великих потрясений во всех слоях общества, в том числе в среде духовенства. В Академии под председательством епископа Сергия проходили религиозно-философские собрания. В них, при участии выдающихся представителей русской творческой интеллигенции "Серебряного века" Александра Николаевича Бенуа, Василия Васильевича Розанова, Дмитрия Сергеевича Мережковского, Валентина Александровича Тернавцева, князя Сергея Михайловича Волконского, профессоров Академии протоиерея Сергея Александровича Соллертинского, Петра Ивановича Лепорского, Александра Ивановича Бриллиантова дискутировались проблемы брака, отношения христианства и античной культуры, понимания власти и церковно-государственных отношений.

Представители Церкви воспринимали эти собрания лишь с позиции возможности миссионерства среди интеллигенции с целью возвращения ее в лоно православия. Собственно, это и было причиной, по которой обер-прокурор Константин Победоносцев вначале дал разрешение на проведение собраний. Однако увидев, что миссия среди "заумного люда" неэффективна, он же вольнодумные собрания запретил.

Выходцы из семей духовенства под влиянием либеральных идей не выказывали особой склонности следовать по пути отцов. Окончив семинарию, они поступали в военные училища и университеты или же на государственную службу. Сами родители все больше стремились отдавать своих сыновей не в духовные, а в светские учебные заведения. Для лиц других сословий труд священнослужителя не представлялся заманчивым, лишь немногие идеалисты были готовы идти наперекор общественным течениям и пополняли редеющие ряды духовенства.

Большое число священников и диаконов, пожелавших после революции 1905 года стать вольнослушателями или студентами университетов, показывает, что жажда знаний в среде белого духовенства была велика. Летом 1908 года Святейшему Синоду пришлось издать указ, запрещавший священникам и диаконам обучение в высших учебных заведениях, потому что оно "не соответствует непосредственным и истинным задачам пастырского служения".

В целом, духовенство с начала двадцатого века постепенно становилось в оппозицию к царской власти, стремясь освободиться от государственного надзора и опеки, получить возможность самоуправления и самоустроения. Это освобождение отождествлялось с падением царской власти, о чём весной и летом 1917 года духовенством делались признания как в устных проповедях, так и в церковной периодической печати.

Действия, предпринимаемые представителями епископата в предреволюционные годы, были направлены на "десакрализацию" власти российского самодержца. Они сводились к укоренению в сознании паствы представлений о царе не как о духовно-харизматическом лидере народа и помазаннике Божием, а как о мирянине, находящемся во главе государства. Духовенство (в частности, члены Синода Русской православной церкви) стремилось обосновать, что между царской властью и какой-либо формой правления нет никаких принципиальных отличий, поскольку "всякая власть — от Бога".

В 1912 году Николай Малиновский завершил обучение в Петербургской духовной академии и был удостоен степени кандидата богословия второго разряда. Получавшие первый разряд выпускники становились соискателями степени магистра богословия без нового устного испытания. (С 1884 года наиболее успешно окончившим духовные академии выпускникам присваивались степени, остальным — звания "действительный студент". С этого же времени по результатам защиты диссертаций присуждались степени: "доктор богословия", "доктор церковной истории" и "доктор канонического права".)

Часть пятая. Учёба в Императорском археологическом институте

Помимо высшего духовного образования, получил Николай Васильевич Малиновский и второе, светское образование — в Императорском археологическом институте, расширившее и углубившее его и без того немалые знания, давшее тонкую шлифовку его интеллекту, подготовившее его к возможной научно-изыскательской деятельности в архивистике, коей он, судя по всему, намеревался заняться по возвращении в родной город.

Возникновением своим, случившимся в 1878 году, помянутое частное научное и учебное заведение было обязано инициативе и усилиям Николая Васильевича Калачова российского историка, правоведа, археографа, архивиста, академика Петербургской Академии Наук, автора трудов по теории и практике архивного дела, публикаций памятников древнерусского права.

Институт, при двухгодичном сроке обучения в нём, готовил археологов и архивистов, принимались в него лица с высшим образование. До 1899 года обучение было бесплатным, более того — нуждающиеся получали пособия. Окончившим курс давалось звание действительного члена института либо члена-сотрудника (вольнослушателя). Примечательно, что в отдельные годы в стенах Санкт-Петербургского археологического института среди студентов было до трети выпускников средних и высших духовных заведений. Известно, что в 1897—1898 учебный год из ста сорока восьми слушателей сорок семь имели высшее образование, полученное в Санкт-Петербургской духовной академии.

Положение 1899 года разделило все предметы на основные и неосновные. К основным относились славяно-русская археография, славяно-русская палеография, архивоведение, первобытная археология (в особенности русская), христианская археология (памятники искусства, особенно византийские и русские), юридические древности, историческая география и этнография России, нумизматика (особенно русская), дипломатика. Неосновными предметами, которые слушать было необязательно, стали польско-литовские древности, греческая и латинская палеография.

Положение также разрешало институту с ведома Министерства народного просвещения открывать "чтения и по другим отраслям древневедения". Кроме того, по Положению 1899 года, для вольнослушателей была введена плата за обучение в размере тридцати рублей. Впоследствии плата за обучение была введена для всех студентов, а Совет института получил право устанавливать размер платежа.

Институт издавал "Сборник Археологического института" (1878 — 1898 годы) и "Вестник археологии и истории" (1885 — 1918 годы). В апреле 1905 года институту Высочайше было даровано наименование Императорского и в таком качестве он в 1922 году был преобразован новой властью в Отделение археологии и истории факультета общественных наук Петроградского университета.

Открытие археологического института пришлось на время, когда его учредитель (и первый директор), уже тринадцать лет возглавлявший Московский архив Министерства юстиции, имел богатый практический и научный опыт в архивистике, позволивший ему органично "дописать" её к археологии, включить её тематику в число дисциплин, изучаемых в новом учебном заведении (и тем добавить институту веса в глазах специалистов). Совмещая текущую работу в министерстве с институтским директорствованием, Калачов, без отрыва от этих занятий, разрабатывал систему ведения архивного дела в России, находившуюся в самом примитивном состоянии, при котором "залежавшиеся" документы в ведомственных архивах банально уничтожались.

С целью искоренения такого явления Калачов предложил создать губернские Архивные комиссии и первые четыре успел при жизни учредить. Последнюю, Костромскую губернскую комиссию, основал незадолго до кончины, в 1885 году, при содействии своего брата, костромского губернатора Виктора Николаевича Калачова.

Участники её учредительного собрания определили направления работы комиссии, в первую очередь — разбор архивов местных присутственных учреждений и монастырских архивов; исследование исторических памятников, находящихся в частных руках; археологические раскопки городищ и курганов; образование при комиссии музеев "доисторических древностей"; привлечение к работе в комиссии в качестве членов или корреспондентов лиц, занимающихся педагогической деятельностью, из духовенства и "вообще, любителей старины".

Выступивший на собрании видный церковный историк Николай Васильевич Покровский поставил Комиссии задачу всестороннего исследования памятников архитектуры, живописи и этнографии, подчеркнул неразрывную связь художественных памятников Костромы с памятниками Московской Руси шестнадцатого — семнадцатого веков.

В составе комиссии были представлены все слои тогдашнего провинциального общества: не состоящие на государственной службе помещики, чиновники, земские начальники, становые приставы, чины полиции, лица духовного звания, преподаватели учебных заведений, врачи, инженеры, юристы, сотрудники местной прессы, купцы, фабриканты. Богатые промышленники, купцы и помещики, владельцы крупных костромских, кинешемских и нерехтских льнопрядильных и бумаготкацких фабрик Брюхановы, Горбуновы, Зотовы, винокуренных заводов — Третьяковы привлекались в комиссию, прежде всего, в расчёте на пожертвования, и те не скупились. Научный вес в местном обществе и столичных кругах Костромской губернской архивной комиссии придавала группа почётных членов, в числе которых в разные годы были известные российские историки.

Первые годы, по причине безденежья, основное внимание комиссии было сосредоточено на ограниченном круге задач — разборе дел "присутственных мест" и формирование собственного исторического архива, который начал активно наполняться. Комиссия установила контакты с архивами центральных учреждений России с целью комплектования своего архива копиями документов, относящихся к истории края.

Отметившийся выступлением на учредительном собрании Костромской архивной комиссии Николай Васильевич Покровский с 1898 года исполнял обязанности директора Археологического института и в этой должности пребывал в пору обучения в институте своекоштного студента Малиновского. Был значим, высоко образован церковный историк Покровский — тайный советник, археолог, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, один из составителей "Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона". В институте он преподавал Христианскую археологию (Памятники древне-христианские, история Византийского и русского государства).

Родился Николай Васильевич Покровский в 1848 году в семье священника, окончил Костромскую духовную семинарию, далее (в 1870 — 1874 годах) учился в Санкт-Петербургской духовной академии, по окончании которой был оставлен на кафедре церковной археологии и литургики.

Основными вопросами научной деятельности Николая Покровского были церковная археология и древнехристианское искусство. Он одним из первых в русской науке при изучении византийско-русского и древнехристианского искусства обратил внимание на отношение искусства к учению Церкви и текстам литургии, внёс в науку богатые материалы православно-восточного происхождения, восполнив этим западные исследования.

Подобно высокоумному директору института, был звёздным и его преподавательский состав. Вглядываясь в лучащиеся разумом лица этих людей на старинных фотографиях, вчитываясь в их научные и педагогические послужные списки, начинаешь понимать и оценивать высочайший уровень даваемых ими знаний, меру прелести интеллектуального общения с ними студентов, в том числе — Николая Малиновского.

Славяно-русскую археографию (вспомогательную историчес-кую дисциплину, разрабатывающую теорию и практику издания письменных источников) преподавал Владимир Владимирович Майков (1863 года рождения). Доводился он племянником поэту Аполлону Николаевичу Майкову ("Порывы нежности обуздывать умея, на ласки ты скупа...") и историку русской литературы, академику Леониду Николаевичу Майкову (выдвинувшему историческую точку зрения на происхождение русских былин). С 1886 года он по вольному найму работал в Археографической комиссии — исследовал древнерусские рукописи и заведовал библиотекой (до 1930 года).

С 1896 года и до кончины (в 1942 году, в блокадном Ленинграде) — сотрудник Публичной библиотеки.

Славяно-русскую палеографию ("науку о внешнем виде и письме древних рукописей, определяющую время и место их возникновения) читал профессор Николай Михайлович Каринский, 1873 года рождения, филолог-славист, палеограф, диалектолог. В начале девятисотых годов работал в Публичной библиотеке; занимался древнерусскими рукописями, принимал участие в подготовке издания "Палеографические снимки с некоторых греческих, латинских и славянских рукописей Публичной библиотеки" (в 1914 году), в котором написал пояснения к славянским рукописям XI—XIV веков.

Помимо Археологического института, преподавал в Ксенинском и Екатерининском институтах, в Женском педагогическом институте, в Санкт-Петербургском университете. После революции переехал в Вятку, где (до 1923 года) читал лекции в институте народного образования и где им был организован исследовательский институт по изучению местного края. Переехав в Москву, вплоть до кончины в 1935 году, Каринский работал учёным специалистом в Историческом музее.

Первобытную археологию вёл профессор Николай Иванович Веселовский (1848 года рождения). Научную карьеру он начал с исследования истории и археологии Средней Азии — вёл раскопки в Самарканде, первым исследовал причерноморские и скифские древности. В мире археологии имя профессора Веселовского связывается, прежде всего, с уникальной Майкопской культурой — археологической культурой Кубани и Причерноморья эпохи бронзы (IV тыс. до н.э.), начало изучению которой он положил, исследовав знаменитый пятнадцатиметровый майкопский курган. Всего же за тридцать лет своей жизни, которые Николай Иванович посвятил работе в Императорской Археологической комиссии, он провел такое же число полевых экспедиций. Сотни курганов и других памятников археологии, истории и культуры изучались под его руководством сначала в Туркестанском крае (близ Самарканда), а затем и на Днепре, в Крыму, на Дону, на Кубани. Умер в ноябре 1918 года.

Юридические древности и источники русской истории читал Сергей Фёдорович Платонов (1860 года рождения), известный русский историк, член-корреспондент Петербургской академии наук (с 1909 года) по историко-филологическому отделению, действительный член Российской академии наук (с апреля 1920 года). Докторскую диссертацию "Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. (опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время)" защитил в 1899 году в Киевском университете св. Владимира. С 1900 по 1905 год был деканом историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета.

К Октябрьской революции отнёсся отрицательно, посчитав её случайной, однако уже через несколько месяцев был вынужден пойти на сотрудничество с большевиками, помогая налаживать работу по спасению петроградских архивов и библиотек.

В январе 1930 года он был арестован, вместе со своей младшей дочерью Марией, по подозрению "в активной антисоветской деятельности и участии в контрреволюционной организации" (Академическое дело). После полутора лет пребывания в Доме предварительного заключения и в печально знаменитых ленинградских "Крестах"" был выслан, в августе 1931 года, в сопровождении двух своих дочерей, Марии и Нины, в Самару. Здесь историк Платонов, 10 января 1933 года, скончался в больнице от острой сердечной недостаточности и был похоронен на городском кладбище.

Историческую географию и этнографию России вёл Сергей Михайлович Середонин. Специализировался он на русской истории второй половины шестнадцатого века, внутренней политике, исторической географии, издал труд по истории высших государственных учреждений России в девятнадцатом веке, исследовал и публиковал сочинения иностранцев о России.

С 1901 года Середонин — профессор Историко-филологического института Петербурга и профессором на кафедре исторической географии Археологического института. С 1892 года — приват-доцент Петербургского университета, где преподавал до конца дней своих, наступившего в июле 1914 года (в возрасте пятидесяти четырёх лет).

Греческую палеографию преподавал Григорий Филимонович Церетели, 1870 года рождения, коренной петербуржец — филолог-классик, видный папиролог. С 1914 года — профессор по кафедре классической словесности Петербургского университета.

Осенью 1920 год он переехал в Грузию, став на исторической родине заведовать кафедрой классической филологии Тбилисского государственного университета, директорствуя одновременно в Научной библиотеке университета. Был почетным членом Папирологического общества Германии и Берлинского археологического института. Подвергался — без последствий — арестам в 1918, 1931 годах. В кровавом 1937 году вместо него, поначалу, был ошибочно арестован Георгий Васильевич Церетели (1904 года рождения), будущий основатель грузинской школы востоковедения и арабистики.

Ошибку органы "исправили" — Григория Филимоновича арестовали и в 1938 году он погиб (то ли от расстрельной пули, то ли скончался в эшелоне, на этапе).

Дипломатику преподавал Николай Петрович Лихачёв — русский (и советский) историк, специалист в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики (исторической дисциплины, изучающей печати), по убеждениям — монархист, член Императорского Православного Палестинского Общества. С 1892 года он преподавал в Петербургском археологическом институте, где основал кафедру дипломатики. Собрал уникальные многочисленные коллекции русских, восточных и западноевропейских рукописей, монет, византийских и русских печатей VI—XIV веков, икон, хранившиеся в специально построенном собственном доме, где он жил в 1902 — 1936 годах.

В 1930 году его арестовали по так называемом "Академическому делу". Умер в 1936 году, в Ленинграде.

Часть шестая. Работа Николая Малиновского в Костроме

(Эдуард Асадов)

В Кострому Николай Васильевич Малиновский вернулся — с двумя высшими образованиями, единовременно полученными, — в 1912 году и был назначен учителем (курс психологии, педагогики и дидактики) в местное Епархиальное женское училище и, по совместительству, заведующим образцовой школой при означенном учебном заведении. Одновременно он стал заведовать библиотекой при Костромском Церковном историческом обществе.

Женские епархиальные училища были созданы в середине девятнадцатого века для бесплатного обучения дочерей православных священников и причетников, а также — уже за плату, определяемую местным духовенством — девиц из других общественных сословий. Духовенство ставило главной целью епархиальных училищ воспитать и приготовить из дочерей служителей своего сословия добрых, достойных, достаточно образованных жен священников, способных — как идеальный вариант — "поддерживать своего супруга, предохранять его от упадка духа, от нравственного усыпления и огрубения в материально-житейских помыслах и интересах, от дурного общения, от грубых склонностей и привычек; она должна была уметь утешить и успокоить его в различных неудачах, тяготах, помочь в борьбе с искушениями".

Из предметов обучения обязательными в женских епархиальных училищах были Закон Божий, Священная История, пространный катехизис, объяснение богослужения, всеобщая и русская история Церкви. Кроме того, преподавались русский язык, русская словесность и практическое ознакомление со старославянским языком; арифметика и общие основания геометрии; география всеобщая и русская; гражданская история — всеобщая и русская; необходимые начальные элементы физики; педагогика; чистописание; церковное пение. При училище имелась образцовая женская начальная школа для девочек с особым законоучителем и учительницей, в которой воспитанницы старшего класса практически знакомились с методами преподавания в сельских начальных школах.

Первоначально Костромское женское епархиальное училище располагалось в невидном деревянном доме, а осенью 1906 года переехало в выстроенный по проекту костромского архитектора Ивана Васильевича Брюханова большое трёхэтажное здание из красного кирпича на улице Всесвятской. (В народе эта улица именовалась "Муравьёвкой", по имени губернатора Ивана Иннокентьевича Муравьёва, в середине пятидесятых годов обустроившего неприглядный уличный спуск к Волге.)

Появление нового строения было обязано местному жителю, эконому гимназии Павлу Ивановичу Сергееву, коему повезло выиграть в лотерею изрядную сумму, после чего он пожертвовал свой дом и участок земли местному епархиальному ведомству под новое строительство, за что был удостоен городскими властями звания "почётного жителя Костромы" и назначен попечителем женского училища.

Училище было восьмиклассным, ко времени поступления в него Николая Малиновского здесь обучались более шестисот воспитанниц. В здании на Муравьевке размещались учебные классы, домовая Покровская церковь, общежитие, квартиры начальницы и воспитанниц. При училище, помимо помянутой выше образцовой женской школы, находились больница, баня, сад, спортивная площадка.

Церковно-историческое общество Костромы — среда реализации интеллектуальных, научных устремлений Николая Васильевича Малиновского — было открыто в марте 1911 года благодаря, прежде всего, инициативе и усилиям выдающегося церковного историка, краеведа и публициста, преподавателя — с 1883 года — Костромской духовной семинарии, трудоголика и великого эрудита Ивана Васильевича Баженова (1854 года рождения, выпускника Тверской Духовной семинарии и Казанской Духовной академии).

Под его началом инициативная группа, в состав которой входили инспектор Епархиального училища (и публицист, исследователь костромской старины) Иван Михайлович Студицкий, ректор Костромской духовной семинарии Виктор Георгиевич Чекан, священник Павел Александрович Алмазов, составили проект устава учреждаемого общества, утверждённый в декабре этого же года Священным Синодом.

Общество имело своей целью изучение церковно-религиозной жизни в пределах Костромской епархии, в ее исторической и настоящей действительности, исследование сохранение и собирание памятников местной церковной древности и истории. Для достижения намеченной цели Общество бралось за работу по нахождению, описанию, систематизации архивов церквей, монастырей и других епархиальных учреждений; по изучению местных религиозных обычаев, преданий, церковных обрядовых особенностей; по историческому исследованию церковно-религиозной жизни, в частности, возникновения расколов и сектантства; по распространению в обществе церковных, историко-археологических сведений, по устройство выставок и публичных чтений церковно-исторического и церковно-археологического характера; по публикации материалов и научных исследований церковной истории и археологии Костромского края.

В 1913 году Николай Васильевич Малиновский (вновь по совместительству) перешёл преподавателем немецкого языка и латыни в Костромскую духовную семинарию, продолжая преподавать в Епархиальном женском училище и заведовать Образцовой школой при училище; был он также избран членом Совета этого училища.

К слову, в это время он в течение года наставлял семинарским наукам её слушателя, будущего маршала Александра Михайловича Василевского (также уроженца Костромской губернии, сына православного священника). Об этом отрезке своей жизни маршал пишет в воспоминаниях, в частности, о семинарской "бузе" 1909 года.

"Наша семинария размещалась в нескольких корпусах на Верхне-Набережной улице. Весной и осенью мы любили с противоположного берега реки любоваться городом. За местом впадения в Волгу реки Костромы на лугу стоит Ипатьевский монастырь. Его история, стены и башни, расписанные чудесными фресками, заслуженно вызывали интерес у наших историков, у всех любителей старины и древнерусской истории. Справа на холме за Татарской слободой красовалась сосновая роща…

Упомяну также и о таком хорошо запомнившемся мне событии, как забастовка семинаристов. Это произошло в 1909 году, когда учащиеся нашей семинарии присоединились к всероссийской стачке семинаристов, вспыхнувшей в ответ на решение Министерства народного просвещения запретить доступ в университеты и институты лицам, окончившим четыре общеобразовательных класса семинарии. Тогда, насколько я помню, во всех семинариях России почти одновременно были прекращены занятия. К нам в семинарию приехал губернатор. Вместе с ректором он уговаривал учащихся прекратить забастовку, забрать петицию, врученную забастовочной комиссией администрации, и возобновить занятия. Но семинаристы освистали их, и они вынуждены были покинуть актовый зал. Правда, вслед за тем полиция выдворила всех нас из Костромы в течение 24 часов. Семинарию закрыли, и мы вернулись в неё лишь через несколько месяцев, после того, как наши требования частично были удовлетворены".

В пору описанной будущим маршалом семинарской смуты выпускник Николай Малиновский ещё учился на первом курсе Духовной академии в Санкт-Петербурге. В 1913 году семинарист Василевский и его учитель Малиновский, как и все костромичи, волей-неволей участвовали в знаменательном для России событии — юбилейных торжествах по случаю 300-летия дома Романовых.

Кострома, считавшаяся колыбелью сменившей Рюриковичей династии, готовилась праздновать эту дату с особенной торжественность. Подготовка к празднованию ознаменовалась существенными градостроительными преобразованиями — постройкой электростанции, Романовского музея и Романовской больницы, открытием второй очереди водопровода, благоустройством городского центра, закладкой фундамента грандиозного памятника 300-летия династии Романовых.

Из всех представленных на конкурс проектов памятника комиссия выбрала вариант скульптора Амона Ивановича Адамсона (эстонца), предложившего его в виде сооружения высотой в тридцать шесть метром с двадцатью шестью скульптурами исторических личностей и с барельефами по кругу постамента, иллюстрирующими важнейшие события русской истории. (Одна из скульптурных групп — воин-дружинник, символизирующий Россию, и лежащий у его ног жертвенный Иван Сусанин).

Были сооружены и временные (и очень затратные для городского бюджета) постройки, в том числе красивый павильон на обрыве Волги, несколько пристаней-дебаркадеров и — для выставки Костромского губернского земства — три десятка павильонов в древнерусском стиле из гладкоструганных брёвен со сложной резной отделкой. На выставочной площади соорудили бетонную скульптуру русского богатыря в полном вооружении, сидящего на могучем боевом коне и старинную деревянную звонницу с набором всей гаммы блестящих колоколов. Был представлен спиленный ствол сосны, имевшей возраст более трёхсот лет; наслоения на срубе были раскрашены по годам царствования представителей Дома Романовых — время Михаила Фёдоровича выделили золотой полосой в центре.

В одном из павильонов выставки экспонировались материалы, посвященные истории Костромской семинарии (подготовленные, в том числе, при участии Николая Малиновского). Центральное место среди них занимала большая диаграмма с изображением произрастающего из здания семинарии мощного ветвистого дерева, с именами пятидесяти трёх наиболее прославленных выпускников на её ветвях. И хотя после этого семинарии было суждено прожить еще пять лет, но, по сути, выставка 1913 года уже подводила итог всей её (к тому времени уже 165-летней) истории.

К юбилею возвели памятный "Романовский дом", и архитектурный стиль возведённого сооружения подпал уничижительной критике со стороны выдающегося знатока старорусской архитектуры Георгия Крескентьевича Лукомского: "Но недавно рядом (с зданием Дворянского собрания) воздвигли ужасающее здание будущего дома Романовых. Этот ложнорусский стиль убьёт теперь всё очарование, что здесь давал шелест деревьев, ветви которых так низко и ласково свешиваются над львами и бросают прохладные тени на белые стены ограды". Точно так же, в ложнорусском стиле, было построено здание больницы на средства Фёдоровской общины Красного Креста.

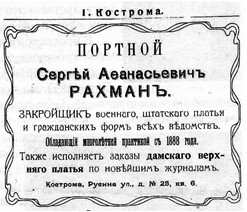

К юбилейным торжествам всех учащихся мальчиков и юношей обязали обзавестись белыми тужурками и белыми чехлами для фуражек, а девочек и девушек — белыми фартуками, нарукавниками, пелеринами на форменные платья. Учителя, чиновники и все служащие обязывались иметь также парадную форму, при всех положенных чину регалиях. По этой причине небывало большая работа выпала на портных и портних, модисток, шапочников, сапожников и прочих ремесленников, их мастерские были завалены работой ещё за много месяцев до торжеств. Бойко торговали ходовыми товарами мануфактурные торговцы и галантерейщики.

Не покладая рук трудились в дни подготовки к приезду высокородных гостей судебные органы, жандармские отделения и полиция, очищавшие Кострому от смутьянов и политически неблагонадёжных личностей, коих выслали за губернские границы; подозрительных субъектов упрятали за решётку — в тюрьму или в камеру предварительного заключения. Люди охранки и полиция особенно тщательно следила за всеми приезжающими в город гражданами, гласно и негласно проверяя каждого из них; выборочно проверялась почтовая корреспонденции. На ноги был поставлен весь актив тайной полиции, в помощь которому прибыли лейб-гренадёрский Эриванский полк из Петербурга, отборная сотня Кизляро-Гребенского казачьего полка и сотня 30-го Донского казачьего полка.

В канун празднования на улицах Костромы появились франтоватые офицеры и нижние чины столичной полиции и жандармерии, а сколько их было в цивильном — об этом горожане могли только догадываться.

Загодя, ещё в 1912 году, в отставку был отправлен костромской губернатор Пётр Петрович Шиловский, считавшийся столичными властями не в меру мягким и либеральным (его инженерно-изобретательские увлечения гироскопами, монорельсовыми железными дорогами считались несерьёзными для государственного человека); передвинули его, также губернатором и только на год, в Олонецкую губернию.

В преддверии юбилейного года начальствовать в Костромской губернии был назначен твёрдый монархист вылощенный царедворец Стремоухов (как и предшественник — Пётр Петрович), по воспоминаниям современников представлявший собою "симпатичного, добродушного, "барственного" губернатора, страстно любившего охоту".

За пару-тройку дней до юбилея задали городские власти много работ домовладельцам, которых обязали восстановить фонари над воротами домов, покрасить фасады, заборы, фонарные столбы и уличные тумбы, подровнять тротуары, углубить водосточные канавы.

К празднику отчеканили юбилейные бронзовые медали с погрудным изображением царя Михаила Фёдоровича и императора Николая II, а также серебряные рубли, повторявшие внешне медали, с указанием юбилейной даты. Заблаговременно и в большом количестве были подготовлены именные ценные подарки для "достойных" — золотые и серебряные часы, портсигары, жетоны и прочая; были отпечатаны в большом количестве роскошные адреса, пригласительные билеты, специальные пропуска, программы празднеств. В последние предпраздничные дни городские гимназисты по несколько часов в день занимались шагистикой — маршировали по городским улицам с бутафорскими ружьями; гимназистки вышагивали с букетами цветов.

Большие реставрационные работы был проведены в Ипатьевском монастыре, где прятался в тяжкие дни польской интервенции будущий первый Романов. Предполагали городские управители устроить в монастыре царскую резиденцию, но просчитались.

Празднование, начавшееся в Петербурге в феврале 1913 года, продолжилось в середине мая переездом царского поезда с многочисленной придворной свитой в Нижний Новгород, откуда "обожаемый монарх" с семейством и сопровождавшими лицами поднялся вверх по Волге — с двухдневными остановками в Костроме, Ярославле и Угличе (то есть повторяя — обратным ходом — маршрут, по которому в 1613 году двигалось посольство из Москвы в Кострому для приглашения на царство боярина Михаила Фёдоровича Романова).

В преддверии празднеств в город съехались высшее офицерство и гражданские лица из царского окружения, министры и великие князья, а 19 мая в празднично украшенную Кострому кильватерной колонной вошла флотилия с царствующей семьёй и свитой — под удары большого соборного колокола и перезвон всех сорока церквей, под артиллерийский салют с заволжской стороны, под громогласное всенародное "ура".

Пароходы "Межень", "Стрежень", "Свияга", "Царевич Алексей" и "Царь Михаил Фёдорович", эскортируемые паровыми катерами речной инспекции, медленно проплыли мимо города к Ипатьевскому монастырю. Там высший генералитет, царская свита, представители костромского дворянства, сановники, "отцы города", после церемониала встречи проследовали в монастырский храм, где был отслужен торжественный молебен. Далее состоялся парад войск Костромского гарнизона совместно с прибывшими ереванцами, кизляро-гребенцами и донцами.

Осмотрели царственные гости и их окружение древности Ипатьевского монастыря, некогда укрывшего основателя их монархического рода, побывали в семейных помещениях предка-первопроходца, в так называемых "романовских палатах", занятых в то время библиотекой Церковно-исторического общества, которой заведовал Николай Васильевич Малиновский, думается, удостоившийся внимания (если не рукопожатия) царя Николая. Оглядев далее усыпальницу Годуновых, дворец Михаила Фёдоровича, гости водным путём отправилась в Кострому, где были встречены (на выстланной красным сукном пристани) городским начальством, после чего расселись по лакированным экипажам, управляемыми бородатыми кучерами в блестящих бутафорских костюмах, и церемониальной кавалькадой, с губернатором Стремоуховым на вороном рысаке во главе, отправились в центр города.

За губернатором следовал экипаж с царём (невысоким, худощавым, рыжебородым полковником, с внешне бесстрастным, холёным, чуть отёчным лицом), с его осанистой, неизменно надменной супругой и вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной, далее следовали экипажи с царскими дочерьми и наследником Алексеем и при нём неизменно находившимся матросом Деревянко. Замыкали процессию свита и генералитет. Утверждают свидетели событий того дня, что был в числе свиты необычный гость, возрастом за сорок, с длинной чёрной бородой, остриженный "под кружок" (понимай — Гриша Распутин).