6 декабря 2022 года 109 лет со дня рождения

| |

Компьютерное и "роботное" воплощение идей Н.М.Амосова

Компьютерное и "роботное" воплощение идей Н.М.Амосова |

Н.М.Амосов во время доклада на семинаре. 70-е годы ХХ века

Н.М.Амосов во время доклада на семинаре. 70-е годы ХХ века |

Академики А.Г.Ивахненко, Н.М.Амосов, В.М.Глушков. 70-е годы ХХ века

Академики А.Г.Ивахненко, Н.М.Амосов, В.М.Глушков. 70-е годы ХХ века |

Фрагмент М-сети

Фрагмент М-сети |

Один из экспериментов с МОД

Один из экспериментов с МОД |

Подготовка ТАИР к "прогулке"

Подготовка ТАИР к "прогулке" |

ТАИР на "прогулке"

ТАИР на "прогулке" |

Робот МАВР

Робот МАВР |

Один из макетов нейрокомпьютера. 1989 г.

Один из макетов нейрокомпьютера. 1989 г. |

Нейрокомпьютер, последний макет

Нейрокомпьютер, последний макет |

Встреча в Отделе. Институт кибернетики имени В.М.Глушкова НАН Украины, 1998 г.

Встреча в Отделе. Институт кибернетики имени В.М.Глушкова НАН Украины, 1998 г. |

После семинара, июнь 2001 года

После семинара, июнь 2001 года |

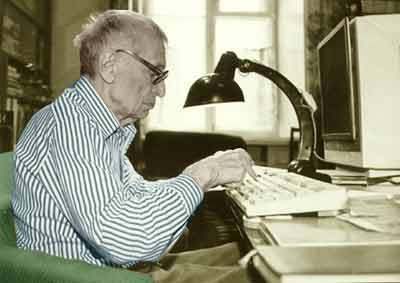

Последний визит Н.М.Амосова в Институт кибернетики имени В.М.Глушкова НАНУ, март 2001 г.

Последний визит Н.М.Амосова в Институт кибернетики имени В.М.Глушкова НАНУ, март 2001 г. |

Модели "Социон", "МАН"

Модели "Социон", "МАН" |

Мемориальная доска на фасаде здания в г.Киеве на ул. Б.Хмельницкого, 42, где с 1971 года жил Николай Амосов.

Мемориальная доска на фасаде здания в г.Киеве на ул. Б.Хмельницкого, 42, где с 1971 года жил Николай Амосов. |

19 мая 2021 года в Киеве состоялось открытие бронзовой мини-скульптуры, посвященной выдающемуся хирургу, ученому-изобретателю Николаю Амосову.

19 мая 2021 года в Киеве состоялось открытие бронзовой мини-скульптуры, посвященной выдающемуся хирургу, ученому-изобретателю Николаю Амосову.

|

Дополнительные материалы и литератураОтрывки из книги

Николая Амосова "Голоса времен":

1955 г. Начало кибернетики.Помню, как на нашей сцене появился новый персонаж с очень большими последствиями! - Екатерина Алексеевна Шкабара. От неё началась моя кибернетика - просветила, дала книжку Эшби, потом Винера, познакомила с академиком В.М.Глушковым. Умнейшая женщина. Но лидер. И, даже, слишком. Из-за этого потом и разошлись - пыталась командовать. Но именно она создала для меня Отдел биокибернетики в составе Института Кибернетики. Отдел существует до сих пор, в нём работают мои ученики, а теперь уже просто друзья, супруги Касаткины, Куссуль, Талаев. Кибернетику мы начали с диагностических машин. Катя рассказала о перфокартах, я разработал форму историй болезней, чтобы были признаки болезней, набивай их на перфокарты, вставляй в машину, получишь диагноз. Разумеется, до того нужно сделать статистику - при каких признаках болезнь. Это тоже моя забота. Тут подоспел Озар Минцер. Он обставил механическую обработку перфокарт. Скажу сразу, из этого медицинского направления кибернетики ничего полезного не вышло - диагнозы машина ставила плохо. Впрочем польза была, осталась и до сих пор действует, так называемая "формализованная" история болезни. В ней заготовлены все признаки, только подчеркивай, проставляй цифры и совсем мало текста - облегчение врачам. ... ... ...

Я напишу авансом о втором приложении кибернетики - физиологии. Началась она сугубо с практики: от освоения на собаках первого АИКа (Аппарата Искусственного Кровообращения) в 1957 году. Потом Володя Лищук и Ольга Лисова создали настоящую экспериментальную лабораторию по исследованию сердца с полным инженерным оснащением. Сердце испытывали как насос: "снимали характеристики" как меняется производительность при повышении венозного подпора. Наши ребята достигли полной повторяемости кривых. Позднее написали книжку. Её даже в Германии издали. Потом группа работала с камерой. Об этом будет тяжёлый разговор. На базе той же лаборатории потом осваивали с хирургами операции по протезам клапанов, а ещё позднее и пересадку сердца. Теоретические разработки по физиологии закончились много позже в "Модели внутренней сферы организма". Заумное название, а содержание простое: даны зависимости четырёх регулирующих систем (РС), как они совместно регулируют функции. Я их задумал еще в Череповце, перед войной. Команда Лищука создала под них стройную математику. Написали ещё одну книгу. К сожалению, физиологи остались глухи - они не знают математики. В общем, была серьезная теоретическая наука. Коллектив распался в семидесятых годах. Я хотел повернуть их на новую тему по "проблеме человека", а они не захотели и отделились. А потом разошлись. Лищук уехал в Москву. Процветает. ... ... ...

В начале шестидесятых в нашей кибернетике начались работы по моделям Разума. Интерес к проблеме старый, от студенчества. Когда Шкабара познакомила с кибернетикой, а потом создали Отдел, начал думать. Обновил старую гипотезу о механизмах мышления и задумал модель Разума. Тут подоспели аспиранты - супруги Касаткины - Лора и Саша, инженеры. По моей гипотезе о мышлении они создали модель Разума на вычислительной машине БЭСМ-6. Некое "разумное" существо, наделённое несколькими чувствами, передвигалось к цели по лабиринту с препятствиями и пищей. Этим "Разумом" я иллюстрировал книгу "Моделирование мышления и психики", которую опубликовали в 1965 году. За четверть века ребята сделали с десяток моделей Интеллекта. Впечатляла самодвижущаяся тележка с Разумом на нейронных сетях: она очень разумно передвигалась по институтскому саду. Ребята написали две солидные монографии, в дополнение к моим книжечкам по Алгоритму разума. Отдел существует, но на искусственный интеллект уже не замахивается. Как бы выжить. Вот самая суть гипотезы о мышлении. Предельно упрощая - разум (мозг) управляет. Чем угодно, внешним миром, собственным телом. Инструмент управления - модели из нейронов. Разум - это "Мозг" - вместилище моделей - мира, самого себя, и программ поведения. Действия с моделями в мозге - это изменение их активности, то есть возбуждения нейронов. Источником активности являются центры чувств, производных от потребностей и желаний. Они направляют движение активности по моделям от "входов" - разражителей, к "выходам" - действиям. Получается так: Разум управляет объектами, а чувства управляют самим разумом. Нейронные модели имеют одно важнейшее свойство: они способны к тренировке, повышающей их собственную активность, причём между ними проторяются новые связи. За счёт этого разум (нейронная сеть!) все время изменяется, в зависимости от среды и собственных действий, преобразует себя. В этом суть приспособления и творчества. Эволюция выработала Общий Алгоритм Разума (ОАР), воплощаемый в последовательной активации "порций управления", я назвал их Функциональные Акты (ФА). Типовой ФА состоит из самостоятельных этапов: восприятие, распознавание, прогнозирование, оценка, целеполагание, планирование, решение, действия, запоминание. Всякому разуму присущи три недостатка: 1. Ограниченность: модели всегда проще сложных систем, поэтому разум не может проникнуть во все тонкости структур и функций сложных объектов. Например, организма и общества. 2. Субъективность: изменчивые чувства - критерии довлеют над всеми операциями разума, поэтому "разумные" действия столь непостоянны и очень различны у разных разумов. 3. "Увлекаемость": избирательная тренировка моделей "живого" разума в процессе действий, лишает постоянства его решений. В сумме, эти недостатки объясняют, почему не совпадают "истины" полученные разными людьми: каждый разум видит свою истину и только простые явления им кажутся одинаковыми. Привести "истины" к единству призвана математика. Но ее возможности ограничены простыми системами. Создавая модели, мы пытаемся расширить возможности " объективного и стабильного" разума. ... ... ...

В Разуме нет ничего мистического, он воспроизводим средствами электроники - Искусственный Интеллект. Не надо себя обманывать, до человеческого разума ему очень далеко. Но расстояние уменьшается с каждым годом. ... ... ...

Моделирование - это содержание всей моей кибернетики. Модели клетки, организма, разума, общества. Вот научное определение модели - это структуры с упрощением и искажением, отражающие оригинал, его структуру и функции. Для моделей используются разные "коды-средства" - рисунки, чертежи, тексты, уравнения, цифры. Даже игрушки. Модели создаются Разумами, они считываются сигналами и понятны только другим разумам, которые способны читать сигналы и складывать по ним собственные модели. То есть только "грамотным". Важное качество моделей обобщённость. Это степень упрощения (схематизации) оригинала объекта моделирования. Пример разной обобщённости - изображение лица от цветной фотографии до рисунка трёхлетнего ребенка. Модели нужны нам для управления объектами. Простые воздействия (передвинуть) - простые модели. Тонкое управление, например, лечение болезни требует сложных моделей. Их ещё нет в медицине, поэтому пользуются обобщёнными моделями - схемами разной сложности. "Рисовать кубики", моделировать простые вещи просто. Моделировать клетку или общество чрезвычайно трудно. Можно нарисовать простенькую схему человека, но пользы от неё мало. Сделать "полную" модель невозможно. Нужны компромиссы - модели ещё доступные для выполнения и уже полезные для управления, хотя бы в ограниченных пределах. Летом 1982 года я сделал эвристическую модель общества и сравнил на ней социализм и капитализм, в их "чистом" виде. В последующем, уже в 90-х годах, я имел возможность подтвердить качественную модель статистиками. Вот эти сравнения. Социализм перед капитализмом проигрывает что у бедных стран, что у средних. Богатых "социалистов" вообще не бывает. КПД экономики, т.е. сколько гражданин потребляет из наработанного, падает до 30- 40% вместо 60-70% у "капиталистов". Ресурсов, материалов и энергии, тратятся в 2-3 раза больше. Производительность труда ниже во столько же раз. Если всё просуммировать, то оказывается, что личное потребление при социализме, даже при одинаковом уровне Валового Продукта на душу (ВВПд.) в три раза меньше, чем при капитализме. Соответственно, ниже темпы роста. Разумеется, в тех и других реальных обществах не всё так определенно. Ах, как просто получилось! Но есть много стран с капитализмом, которые веками не могут выйти из нищеты. Примеры - Южная Америка. Это значит, не так всё просто, есть ещё что-то? Нужно думать. | |

Дополнительные материалы:

| |

Литература:

| |